先日の展覧会「私が出会ったart&designの本」に出品した3冊の本と紹介文です。

–

デザイナーとは自分が何者であるのか、何を生み出そうとしているのかを、常に自分自身に問いかけ続ける職業であると思います。

その問いかけを必要とする理由は、デザインと言う行為が、自己矛盾をはらんだ刹那的なバランスの上に成り立っているからです。デザインは、人や社会の要請に応えるための、広範な知識や価値観の統合作業であると同時に、一方で、創造の起点を内的な動機に依存しする、きわめて個人的な創作活動でもあります。

それ故にデザイナーは、最初の一歩を踏み出すためのインスピレーションの元となる書籍を待望し、ひとたび歩み始めてからは、自らの位置とつま先の方向を、歴史的かつ社会的に確認するための文献を必要とします。

この3冊は、私に啓示を与えてくれた光源であり、居場所を教えてくれる地図でもありました。「欲望のオブジェ」は、教条的に批判されがちなデザインの資本主義的な役割について、冷静な歴史的視点で解き明かしてくれました。「世界で最も美しい実験」は、実験装置のデザインを通じて、偉大な発見をした科学者たちが、自らの哲学的思索を現実世界に落とし込んで行くプロセスを教えてくれました。 Design and the Elastic Mindは、人が作るものと人の肉体との間の生理的な交感を収集し、様々なインスピレーションを私に与えてくれています。

欲望のオブジェ – デザインと社会 1750-1980

アドリアン・フォーティ 著 高島平吾 訳

発行 1992、鹿島出版会

世界でもっとも美しい10の科学実験

ロバート・P・クリース(Robert・P・Crease)著

発行 2006、日経BP社

Design and the Elastic Mind

Paola Antonelli 著

発行 2008, The Museum of Modern Art, New York

–

「欲望のオブジェ」は、最近読ませていただいているブログに「出版禁止処分」として紹介されていました(笑)。出版禁止の理由は、「若いデザイナーが、「ああ、俺が夢見ていたデザインなんて社会にとって何も意味が無いんだ!グレてやる!」と思い込んでしまうから。」だそうです。

グレなかったと思うけどなあ。それともグレたのか。

Takeo Paper Show 2010 [proto-] の大阪展が始まりました。

「水より生まれ、水に帰る」は、東西の交流周波数の違いで、一部のポンプがうまく動かないというというトラブルに遭遇。

ご存じのように日本の電力供給は、明治の頃に東京ではドイツ製の50Hz発電機が、大阪ではアメリカ製の60Hz発電機が導入され、互いに譲らず勢力を拡大して日本を二分したまま今日に至っています。近頃の電気製品の多くは両方に対応しているので気がつかない人も多いのですが、今回、東京で製作した装置を大阪で展示してみたら、どうも循環用のポンプでカリカリと異音が。

こんな時のために2人も送り込んでおいたのに、一人は新婚生活を大阪のご両親に報告とかで浮かれているし、一人は京都の9hours(柴田文江さんデザインのカプセルホテル)の寝心地が良すぎて遅刻するしで、結構ばたばたしたみたいです。結局、近くの熱帯魚屋さんに走って、大阪製の循環ポンプを手に入れて交換し、予定通り稼働。全体としては問題なく初日の展示を終えました。

最近、ダイソンからエアーマルチプライヤーによるすばらしい実験映像が公開されましたが、実はこのペーパーショウの私達の作品「風をはらんで、命を宿す」にも4台のエアマルチプライヤーが使われています。私たちもいっぱいいろいろなものを通して実験しました。

後2日間、紙と水、紙と風の戯れを楽しんで下さい。入場無料でっせ。

| 開場時間: |

27日(木) 15:00→20:00

28日(金) 10:00→20:00

29日(土) 10:00→17:00

※入場は終了時間の30分前まで |

|

| 会場: |

松下IMPホール ※会場が変わりました

〒540-6302 大阪市中央区城見1-3-7 松下IMPビル2階

連絡先Tel:06-6941-0941

[交通手段]

・JRご利用の場合=京橋駅 西口改札より徒歩5分

・京阪本線ご利用の場合=京橋駅 片町口改札より徒歩5分

・地下鉄ご利用の場合=長堀鶴見緑地線、大阪ビジネスパーク

駅より改札を出て4番出口より徒歩1分 |

絵についての私のつぶやきを少しまとめておきます。発端は5月17日の暦本さんのつぶやきに対する答えでした。長文の連作つぶやきとなり、多くの方にRetweetいただきました。

—

絵を描くというのは、見る技術です。東大工学部でスケッチを教えるようになってもう20年近くになりますが、最初に教える事は目の前に見えている物の空間構造を捉え直すことから始めます。 Rt @ 絵がうまい人は同じものを見ていてもちがうものが見えているような気がする。12:19 AM May 17th webから

面白い事に、言語論理的思考の優秀な人間ほどしばしば、「かたち」を見ていない事に気がつきました。「なるほど、わかった」と判断したとたんに、そのものを見なくなるのです。これは人の認知の構造と関わると思われます。12:22 AM May 17th webから

絵を描く訓練は、わかっている物をあえて捉え直す作業です。従ってよく知っている物ほど正確に書くのは難しい。皆さんは、自分の顔を良く見ているはずですが、自分の眉毛の中点が瞳の真上にあるかどうかを憶えているでしょうか。自画像を何度も描いたことがある人間はそれを知っています。12:31 AM May 17th webから

美術学校の学生達は、たいていそういう物の見方を以前から知っているので、あまり劇的なことは起こりませんが、東大やSFCで教えていると、あるとき劇的に認識が変わって、何かつきものが落ちたように描けるようになる学生がいます。12:37 AM May 17th webから

劇的に変わる学生は一部なので、それが隠れた才能だったのかもしれず、本当に授業の効果のほどは、検証できていません。ただ、この授業を初めたときに、学生達の卒論の図が格段にわかりやすくなったと教授達に喜ばれました。12:48 AM May 17th webから

文章においても論文と詩が違うように、絵においても正確にかたちを描く事と、表現者として感動させる事は全く違います。美術教育においてそのあたりの区別が明確でないことは、とても残念なことです。12:58 AM May 17th webから

—後にこれに関連して—

絵を描く事は、ものの輪郭を描く事ではない。重要なのは向こう側にあって見えていないものや、中心軸のような仮想の線を描く事。そうやって立体や空間の構造を把握したときに迷いなく輪郭を決定することができる。1:01 PM May 17th webから

平野敬子さんは、小学生に上がる前、輪郭を描きなさいという先生に「世界には輪郭なんてない」と言って抵抗したそうです。 RT @: 「東京の海を灰色に描ける子供は天才かもしれない」中学の美術の先生が教えてくれたことば。12:41 PM May 22nd TweetDeckから

「輪郭は物のかたちを理解するときに生じた抽象作用の結果であって、世界に実在する線ではない」という認識には、通常美術をある程度深く学んでから到達します。彼女はそれを初めから理解していたという事ですね。12:47 PM May 22nd TweetDeckから

–

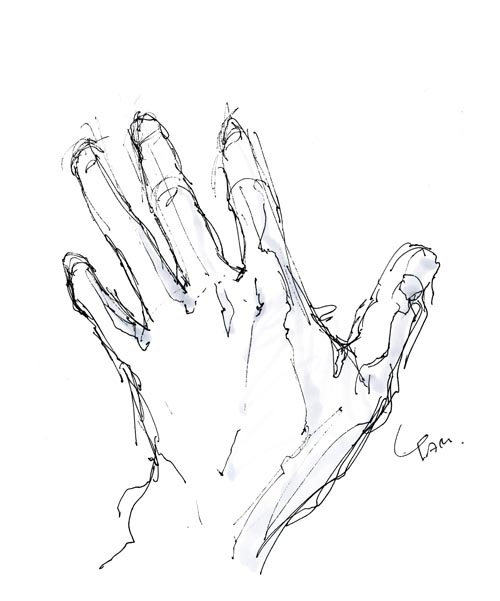

久しぶりに自分の手を描いてみました。手の構造が好きです。

流行の3D映画を見て、小学生の頃にステレオ画像にはまったのを思い出しました。とりあえず1枚作ってみましたので裸眼立体視(平行法)のできる人は試してみて下さい。

ひとつの立体を両目で見たとき、左右の眼の位置が違う分、少しだけアングルの違いが生じます。私たちの脳はこれを照合して立体や空間の奥行きを感じています。これを利用したステレオ写真は、写真が生まれて20年ほどしか経っていない1840年代にはすでに盛んに撮られていたようです。方法は簡単で、左右に並べたカメラで同時に撮る、それだけです。

最近3D映画や3Dテレビも、原理は同じで、特殊な眼鏡をかけることによって、アングルのずれた画像が左右それぞれの眼だけに見えるように工夫されています。

これについて田川欣哉君が、twitterの中で「映像面に対して人が右に左に歩き回っても,奥行きの軸が視点に対して変わるわけではない」ことを上げ、そのことが目や脳の負担につながっているのではないかと指摘しています。

確かに、立体が絵と決定的に違うところは、私たちの移動に対して刻々と姿を変えて行く事だと言えます。上の2枚の絵をうまく左右の目で見れば奥行きを感じることができますが、所詮は絵なので、自分が左右に動いてみてもボールとリングの位置関係は変わりません。流行の3D映像も、昔ながらのステレオ映像に過ぎませんから、その点は同じです。

映画は元々、視点を与える芸術でもあります。カメラワークと呼ばれる、視点の移動、切り替え、視野の変化などによって、日常生活にはない視点で世界を見せてくれます。しかしその手法のままでステレオ立体視を付与することには、どこか無理があるのかもしれません。奥行きを感じられるようになった反面、カメラのある場所に「無理矢理連れて行かれる」感が強まってしまったように感じます。3次元の住人としては、もっと自由に動き回りたくなりますね。

むしろ二次元画面であってもRPGの世界のように、自分が移動できたり、視点を変えられたりすることのことの方が、自然な3D体験であるような気がします。その意味ではステレオ立体視のできるゲームには期待しています。

昨年のモーターショーに行ったとき、ずらりとタイヤが並ぶメーカーのブースの前で、学生達に質問しました。「タイヤの溝は一定ピッチで切られていないのを知っていますか」。

学生達は最初きょとんとしていましたが、どのタイヤもじっくり見てみると、少しずつパターンの間隔が変化しているのに気がつきます。全く一定間隔のように見えるパターンでも、離れた場所を見比べると、ひとつのタイヤの中で歴然と間隔が違うのです。「さて、何故このようにピッチを少しずつ変えてあるでしょう」。残念ながらその場に正解者はいませんでした。

ご存じの方もたくさんいると思いますが、正解は耳障りな騒音を出さないための工夫です。一定ピッチで溝が刻まれているとそれぞれのブロックが一定間隔で地面に衝突するため、ある周波数のビーッという明瞭なノイズが発生します。しかし、パターンに変化があると様々なタイミングで衝突するので、全体としてざーっという周波数の幅のあるノイズになります(ホワイトノイズ化)。そうすることによって耳障りなロードノイズを防いでいるのです。

このノイズ低減方法は結構古い技術のようです。私が大根おろしをデザインするにあたって参考にした、職人技の大根おろしの効率の鍵である、「ランダムさの効用」がここにもありました。

写真はflickrよりLinderRox氏撮影のものを転載しました。中央のパターンが一定ピッチでないのがよくわかります。

乗用車のミニカーは、実物の単なる縮尺ではないのをご存知でしょうか。クルマの設計製造に使われるボディの三次元データを使って、例えば1/43とかに縮小して精密加工でモデルを作れば、完全なミニカーができるはずです。ところがそのようにして作られたモデルを実際に見てみると、ちっともらしく見えないのです。

実際にカーデザインの現場で、正確なスケールモデルを何度か見たことがありますが、その印象は一言で言うと、ぺらぺら。実物を見ると抑揚の強いスポーツカーのボディも、縮小するにつれて、フラットな四角いクルマに見えてきます。

この「スケールによる曲面感度の差」について、ちゃんと調べた文献に出会ったことはないのですが、デザインの現場ではポピュラーな知識です。駆け出しのカーデザイナーだった頃に、スケールモデルと実物の違いについては十分気をつけるよう注意されました。乗用車をデザインする時は、最初はスケールモデルを作って、拡大して実物大にするのですが、その時点で、改めてデザインし直す必要があるのです。

曲面のニュアンスと大きさの関係をちゃんと認識しておかないと、CADで工業製品をデザインするときにも結構厄介なことになります。コンピュータの画面ではどのような縮尺で表示する事も可能なので、なかなかスケール感がつかめません。

例えば腕時計などは、画面上では随分大きく表示できますが、この状態で角を柔らかく造形したつもりでも、できてみるとシャープ過ぎてびっくりというようなことが起こります。逆に乗用車では、表現が大げさすぎて、笑っちゃうようなものになったり。画面に人物のモデルを配置して比較してみたりしても、あまり効果はないようです。小さなものは小さいサイズで、大きなものは大きいサイズでデザインしろという事ですね。

最初の話に戻ると、市販のプラモデルやミニカーでは、原型師と言われる人たちが彫刻のように手で削って、実物と同じ印象になるよう曲面を作ります。ある意味「正確』ではないのですが、そうやって人の感覚で作った物が結局、一番「らしく」見えるのです。

Fig: INFINITI Q45 and OVO wristwatch, photo by Yukio Shimizu.

tagtype Garage Kitの開発においては、エンジニアリング設計と意匠デザインの区別は全くありませんでした。

ユーザーが回路や構造体を自分で組み立て、必要に応じてカスタマイズできる事を目標にしたキットとして、内部構造も回路も、わかりやすく、機能的かつ美しく設計されなくてはならないと考えたのです。

通常は見えないものとして設計される基板は、ここではユーザーが理解しやすいよう機能別に分割され、電子回路そのものも信号の流れの視覚化を意識してデザインされました。基板の素材についても外装色にあわせて、白いボディ用には白、黒いボディ用には黒い基板が使われ、基板と基板をつなぐハーネスの色さえも、シルバーとブラックにコーディネートされました。

これらの基板を支えるのは、電子機器としては珍しい、レーシングカーやバイクのようなアルミのフレームです。ワイヤレスにしたり、ディスプレイを直結したりするなどの機能を追加するために、ユニバーサル基板(汎用の基板)を含めて複数の基板をかかえることができる構造にしました。カスタマイズのための内骨格構造ということですね。

人間工学的な最適化を目指した特徴的な形状のキーは、プラスチックバネの繊細な構造体に一体成形されて支えられています。基板に直接手が触れないよう外装カバーを備えていますが、部構造が露出されるよう最小限かつ半透明にデザインされました。

ここで開発された、金属プレートの内骨格を、柔らかいエラストマーで挟み込む新構造のグリップは、後にOXOのキッチンツールに応用されています。

Photo by Yukio Shimizu

あまり広報していませんが、昨年、両手親指キーボード tagtype Garage Kit が、ニューヨーク近代美術館のパーマネントコレクションに選定されました。

この選定は、私にとっては、特別な意味を持ちます。tagtypeキーボードをデザインする以前の私は、様々なプロダクトをデザインしながら「まだ理想には遠い」と感じていました。製品は、技術開発の根幹から、外観も中身も、ソフトウェア至るまですべて一貫した美意識に貫かなければならない。そう考えていたのですが、そんなことを依頼するクライアントがあるはずもなく、自分でやる技術力もなく…。

その状況が変わったのは、2000年前後。東京大学で私の教え子であった田川欣哉が、私のスタッフとなり、本間淳が外部スタッフとして参加してからでした。

二人は、ともに優秀なメカトロニクス・エンジニアであり、プログラマでした(特に本間は、そのうち奇人・天才シリーズで取り上げたいタイプなのですが、その話は別項目で)。この二人となら、とりあえず全部、自分たちでできる気がしたのです。私は、田川欣哉が1999年に卒業論文の中で考案した日本語入力方式をベースに、汎用のキーボードを開発することを提案しました。もちろん事業化の見込みは全くなかったのですが。

約20歳下の二人との共同作業は、本当にわくわくするものでした。 彼らは芸術的技能の訓練を受けた事はありませんでしたが、私の感覚をよく理解してくれました。恐ろしくよく働いて急速に成長して行く二人の力を借りて、私は、あらゆる設計ディティールに、それこそ回路やソフトウェアの構造にさえ、自分の美意識を込めることができたのです。

2000年に私たちはこの共同作業の成果であるtagtypeキーボードの初号機を発表し、翌年には、同じ3人で作ったロボットCyclopsを発表します。いずれも大きな反響を得ました。その頃から私の理想は絵に描いたモチではなくなって行きました。

このキーボードの第二世代の開発は、2003年から田川が中心になって企画から進めました。外観と基本構造は一応私がデザインしましたが、田川の提示する技術コンセプトにのせてもらった感じです。本間もまた、自分の会社をすでに持っていましたが、様々なアイデアを追加してくれ、私たちは、2004年にtagtype Garage Kitを20セット製作しました。

振り返ってみれば、私の理想の実現には、人から育てる事が必要だったのでしょう。出会った頃には学生だった二人は、私の理想のパートナーとなり、いつしか私を引っ張ってくれるようにもなりました。そして今や二人は、それぞれに独立したデザイン・エンジニアとして活躍しています。

結局、tagtypeプロジェクトは、初号機もガレージキットも製品化には至っていません。つまりこのプロジェクトは今のところ、私と二人の教え子が一緒に遊んだ「理想ものづくりごっこ」のままなのです。だからこそ、その作品が、ニューヨークの美しい美術館の中に、3人の名前と共に永久に保存されることになったことは、本当に痛快です。

Photo by Yukio Shimizu

–

*tagtype Garage Kitは、Leading Edge Design Corp のもとで、山中俊治、田川欣哉、本間淳により開発されました。現在はtakram design engineeringが開発を受け継ぎ、商品化を進めています。

田川欣哉君が、まだ私のスタッフだった頃に、20世紀最高のデザインは何ですかと私に問いかけたことがあります。ぱっとついて出たのは「ボーイング747」でした。昨年、「クラシック・ジャンボ」と呼ばれるオリジナルシリーズ最後の747の現役引退が話題になりましたが、その時の会話で私がイメージしたのは、この初期型のジャンボでした。

私は「航空機を作る」という本を制作したときに、ボーイング777の開発プロセスを半年かけて取材しました。777は、”Working Together”というかけ声のもとに、全世界の航空会社や部品メーカーを巻き込んで、徹底した合議制で作られた飛行機です。ボーイング社は、広範なニーズ調査から出発し、運用の現場から要望と問題点を吸い上げ、製造の現場からも改善提案を募ることによって、市場にきめ細かくフィットし、高品質、低運用コストの航空機を作り上げました。

どこかで聞いたようなものづくりですが、それもそのはず、開発責任者の何人かは、トヨタをはじめとする1980年代の日本メーカーに学んだ開発プロセスであると明言しています。その結果、777は機体故障が極端に少ない航空機として、近年では最も成功した機種となりました。

でも私は何か物足りなさを感じていました。有り体に申せば、777の設計には美意識のようなものが希薄だったのです。

一方、747という航空機の構造や外観には、たまたまそうなったというような曖昧な物ではく、はっきりとスタイリング上の意思を感じます。ジャンボを特徴づけるコクピット周辺の豊かなボリュームと、ピンと跳ね上がる巨大な尾翼をつなぐ緊張感のあるライン。それを中央で支える主翼の付け根のたくましいふくらみ。そこから伸びる巨大な主翼のシャープさ。これらの要素が彫刻家の手になるかのように完璧なバランスで収まっています。貨物輸送機への転用を考えて設計されたと言われる2階建てのコクピットにしても、とてもやむなくそうなったとは思えない見事な曲面で構成されています。

特に私は、747の離陸を、真横よりも少し後方から見るのが好きです。空に向かって巨大な頭部を徐々に持ち上げ、それを追うように4つのエンジンが上を向きます。その後方には、大地に横たわる空気塊を抱えて大きく展開されるフラップ群、それとは逆に地面をこすらないようにピンとはね上げられた尾翼。離陸のための力を溜め込んだような緊張感をたたえながら少しばかり走った後、ゆらりと地面を離れます。そして、上昇と共に、ゆっくりと車輪を引き込み、フラップを閉じて、徐々に細身になって行く。

747は、エンジンを支えるパイロンの有機的なラインを始め、ディティールにも777にはない繊細さが込められています。777の開発ストーリーを取材中、私はエンジニア達に、ぶしつけな質問をしてしまいました。「777のスタイルには747ほどの美意識が感じられないのはなぜか」と。技術者達は口を揃えて、777も747も合理的な設計の結果である事に変わりはないと主張しますが、747の形についてしつこく食い下がると最後には、「偉大なサッターが決めた事だ」という言葉が何度も帰ってきました。

747の開発ストーリーには設計リーダー、ジョー・サッターの人間臭いエピソードがいろいろありますが、ボディから放たれる神々しいほどの生命感は、偉大なサッターとベテランぞろいだったという設計チームが込めた美意識なのでしょう。

航空機には、他の工業製品と同様に、いやもしかするとそれ以上に、設計者の思想と美意識が強く形に現れると私は考えています。もちろん異論もあるでしょう。航空機は、しばしば「機能的に洗練させるだけで結果的に美しいもの」として「機能美」の代表例のように語られて来ました。しかし、その結果を見ると、同じような構成の旅客機でも美醜の差が歴然とあります。私は777の取材を通じて、また、その後に航空機メーカーと仕事をする機会も得て、航空機設計はデザインそのものであると確信しました。

文献を見る限り、747の設計には、内装を除いてデザインの専門家が関わっていたと言う話は出てきません。しかしそれでも、いやだからこそ、この機能と美意識の奇跡的な適合を成し遂げた「ジャンボ」を、20世紀デザイン史上の傑作であると認めざるを得ないのです。サッターもまた、アレック・イシゴニスなどと同じように、工学設計と意匠設計が同居する巨匠であったと考えるべきなのでしょう。

以下はジョー・サッターの言葉から

「747には独特の威厳がある。乗客にしろ、パイロットにしろ、そこを気に入っているわけだが、それこそが人類に貢献している点で、その貢献は無視できないほど大きい。」(日経PB社刊「747ジャンボを作った男』前書きより引用)

クラシックジャンボの引退では多くの人が惜別の情を表明しました。新シリーズ747-8には、新しい理論と製造技術の成果であるしなやかな曲面翼が与えられています。燃費、安全性ともに大幅な改良が施されるでしょう。しかし、「一貫した美意識」が失われてしまったように感じるのは私だけでしょうか。

図版は1968年に747一号機を導入したパンナムの発表資料(航空大辞典より転載)

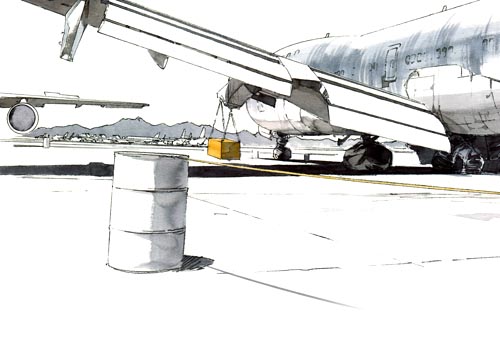

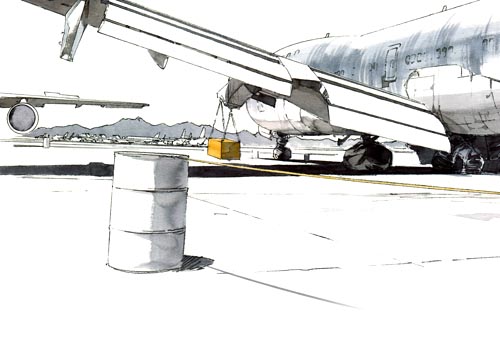

米国アリゾナ州ツーソンの近くの砂漠にそれはありました。見渡す限りの地平線に延々と並べられた数百の飛行機。現役を退いた飛行機が解体を待って置かれているこの場所を、航空関係者達は「飛行機の墓場」と呼びます。ここを訪ねたのは12年ほど前。

あたりは40度を超える暑さなのですが、乾燥しているのでそれほど不快ではありません。頭からペットボトルの水をかぶるとたちまち乾いて行きます。この乾燥した気候のおかげで金属が錆びにくいのを利用して航空機が保管されます。必ずしも古いものばかりではなく、就航待ちの新しいものもあるようでした。

砂漠の中の道路を走っていると、案内役の航空会社の人が地面を指差して何かを叫びます。見ると巨大な褐色の蛇が、砂漠の蛇特有の横滑りで道路を横切って行きます。「あいつは毒はない』と運転手は笑って言いますが、私達にとっては異世界感たっぷり。

広大な駐機場の外れには、いつから置いてあるのだろうという航空機がたくさんありました。翼にはエンジンの代わりに重しがぶら下げられています。これがないと重量バランスがとれず、翼が折れてしまうのだそうです。航空機はとても軽く設計された結果、大きさの割に金属量が少なく、採算が取れないのでなかなかリサイクルが進まないとか。

狭い国土の日本にはあり得ない光景でした。上はこの時の取材をもとに「航空機を作る」という本の為に描いたイラスト。私たちが訪ねたのは民間の保管場でしたが、Google Mapで探すと下のような写真にも出会えます。