製紙業は昔から水と関わりが深い産業です。富士山に降った雨や雪が、地下水となって豊富にわき出る富士市にはたくさんの製紙工場があります。合併して四国中央市という???な名前になってしまった、愛媛県の伊予三島、川之江の両市も石鎚山の麓、わき水の多いエリアで、ここにも大王製紙をはじめとする巨大な製紙工場群があります。

私は四国松山出身ですが、伊予三島市のお隣に私の父の実家があり、子供の頃にはよく遊びに行きました。瀬戸内海独特の穏やかな海に面しており、海水浴に来て巨大なカブトガニに遭遇したこともあります。高度成長期には、公害が問題になった時期もあり、一時期は泳ぐのをためらうような海であったのですが、近年は随分美しい海に戻ったように思います(地名も戻んないかな)。

紙を「すく」という言葉には二つの文字があります。「漉く」という文字は、人の手で網を使って水から紙を引き上げる行為に使います。繊維を溶かした水の中に網を入れて持ち上げ、水を切って網の上にできた膜をそっと持ち上げると、もう紙らしき物ができています。繊細な作業ですが、瞬間芸のような軽やかさもあって、なかなか楽しいものです。

これに対して工場で紙を作ることは「抄く」と表記されます。現代の製紙工場では、幅2メートル近い巨大な網のローラーが、パルプを含むプールのような水槽から次々に紙を抄き上げていきます。これもある意味、瞬間芸ですね。日本で毎年3千万トンもの紙が、基本的には同じ原理で生まれています。そのあとには乾燥やプレス、塗工、裁断などの長い工程が続きますが。

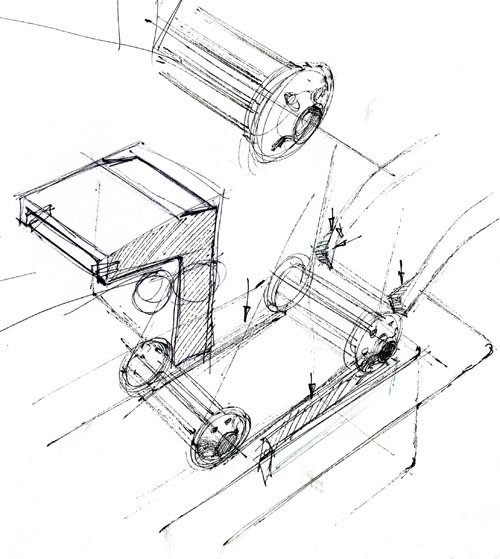

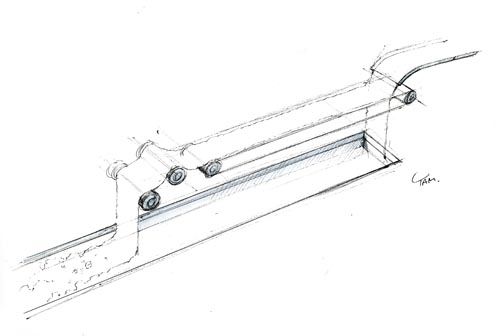

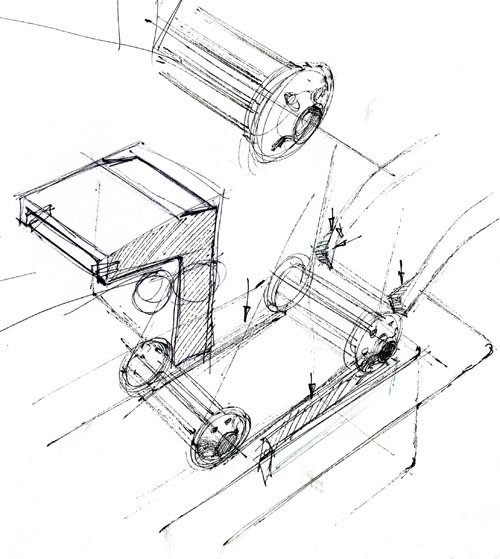

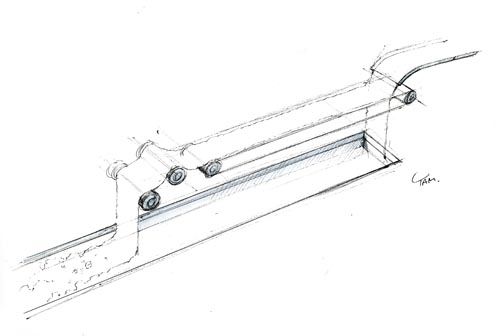

ベルトコンベア式の網で連続的に長い紙を抄き続ける機械は、18世紀末にフランスのルイ・ロベールという人によって発明されました。ロベールの抄紙機は、大きめの浴槽ぐらいの樽の上に、ポンプと水口、網のベルトコンベアが歯車で連結された人力の木製機械です。その魅力的な姿が今回の出品物「水より生まれ、水に帰る」のきっかけになりました。18世紀にできる事なら何とかなるんじゃねえか、と思ってしまったのが苦労の元でした。

「水より生まれ、水に帰る」は紙が生まれる瞬間を切り出したインスタレーションです。パルプを含んだ水が一瞬で紙と清らかな水にわかれます。紙はゆっくりと運ばれ150秒後には再び水に出会い、パルプに戻ります。白濁した水はマシンの足下を循環して、再び網の上に注がれます。この装置は、製紙工場の原理モデルでもあり、紙のライフサイクルのモデルでもあるのです。

会場では詳しい事は何も説明していません。上を見上げるとわずかな説明がありますが、紙と水の精妙な関わりを、この装置が無言で伝えてくれるのではないかと期待してあの場を作りました。

今日は夜に会場に行ってみます。見かけたら遠慮なく声をかけて下さい。

やっと帰って来ました。設営がこんなにぎりぎりピンチなのは初めてかも。明日は9時から設営で12時には社内向け内覧会。3時間しかない。長文を書く暇がなくて、ついっと気分なう。

Takeo Paper Show 2010 [proto-] のために、SFCの学生達ともうひとつ展示物を作りました。

テーマは「風と紙」。

紙は、水に溶けた繊維が網にすくいあげられてシート状になるところから作られて行くのですが、それだけでは完成しません。繊維の間から水を追い出し、空気を含ませる、すなわち乾燥させることによって、私たちが良く知っている「軽さ」を獲得します。

その軽さ、薄さのおかげで、紙は私たちの生活に広く浸透しています。毎日、膨大が紙が軽やかに情報を運び、重量を付加する事なく大切なものを包み、汚れをぬぐい去り、消えて行きます。こうした大量消費を支える軽さは、紙が社会の中で活躍するのための生命線であるとも言えるでしょう。

このような紙の軽やかさを表現する作品として、「風をはらんで、命を宿す」という作品を制作しました。紙は風にあおられて、はかなく舞います。どこかに行ってしまうように見えて、ふわりと舞い戻るしたたかさも見せてくれます。紙の循環は「水と紙」、「風と紙」二つの作品に共通するテーマになっています。

展示には、ダイソン社に協力をいただきました。最新のテクノロジーと紙の共演を楽しんでください。

(Photo: Hideya Amemiya)

久しぶりに娘を仕事の打ち合せに連れてゆきました。18年前に初めて彼女をつれて会議に出た時には、「打ち合せに赤ん坊抱いてくる人初めて見た。」って、まだ若手建築家だった妹島和代さんに笑われたのを憶えています。普通に考えればあり得ない公私混同なのでしょうね。

その娘も随分大きくなったので、ミーティングではSFCの学生の一人に見えたのではないでしょうか。アトリエに戻ってから娘がこんなことを言いました。

「今お父さんが作ってる機械って、あの会社じゃないと作れないんじゃないかと思った。」

「なんでそう思う。」

「お父さん『こういう事はできないかな』って何度も言ってたじゃん。それがどのくらい無理なのことなのかは私にはわからないけど、相当せっぱ詰まってる状況だって言うのは私でもわかった。後3日でとか言ってるし。それなのに日南の人たちは全員で、それをやる事を前提にどうやったらやれるか考えてる感じだった。すごいいい人たちだなあって。」

18年前の打ち合わせのときはただ私にしがみついていただけの娘に、自分がいかに恵まれているかを教えられた感じです。

一昨日の試運転に成功した連続抄紙機プロトタイプ「水より生まれ、水に帰る」は、morph3やFlagellaを一緒に開発した、信頼できるパートナーである株式会社日南が製作しています。いろいろ無茶を聞いてもらいながら、展示当日まで、つきることのない完成度との戦いを続けます。

竹尾ペーパーショウまで10日を切りました。もちろん既に準備は大詰めです。骨展の時のような準備の様子の紹介を、ここでしなかったのは、本音を言うと怖くて書けなかったからです。

ディレクターを引き受けてすぐ、静岡県三島市の特殊紙製紙工場に見学に行ったのは11月の終わりでした。実は製紙工場は初めてだったので、パルプのこと、抄紙機という紙をすくマシンのこと、水のこと、紙のテクスチャーのこと、どれもこれも目新しい事ばかりでとても楽しい見学でした。

ちょうどその時に作られていたのは紫のラシャ紙だったのですが、紫色の水とメッシュのローラが触れる先から紫の薄膜がどんどんできていくのが新鮮でした。そこからちゃんとした紙になるまでにはまだ長い工程があるのですが、「紙らしき物」が水から一瞬で生まれることに、ちょっと感動したのです。

その後、山口さんや緒方さんと展覧会の基本コンセプトについて議論を重ね、紙の原型、本質を感じてもらう展覧会にしようという合意ができて行く中で、この時の印象をひとつの作品として展示する事を思いつきました。1月に上のスケッチとともに竹尾さんやディレクターの皆さんに下記のような構想を提案したのです。

会場の一角に小さな出水口があって、そこからパルプを含んだ水がわき水のように流れ出ている。これを網のローラーが受け止めると、網の上に繊維が広がって薄い膜ができる。下に落ちた水は小さなせせらぎになって流れて行く。その上には長い網のコンベアが続いていて、先ほどの繊維の薄い膜を運んで行く。そのうちに水が切れてきて、紙らしきものができたかなと思った刹那にその「紙のプロトタイプ」は流れの中に戻され、再び繊維となって溶けてゆく。水は循環してこのサイクルを繰り返す。

製紙工場で広く使われる連続抄紙機の原理モデルであり、紙の輪廻転生をミニチュア化したキネティックアートでもあります。

その後、この構想を少し具体的に設計計画を進めてみて、思いっきり後悔しました。まず、丸ビルの会場内に水の循環システムを入れる事自体が簡単じゃない。しかもパルプが網の上で紙らしい姿になるには、パルプの濃度、水量、ローラーの速度などの様々な要素の絶妙なバランスが必要なのがだんだんわかってきたのです。

これをゼロから3ヶ月で開発するのはちょっと無理かもと思い始めたところに、竹尾の社長さんが背中を押してくれました。「紙の一生を見せてくれるとても重要な展示だと思います。完璧でなくてもかまいません。今後も時間をかけて開発していく事を前提に、その試作一号機を会場に置くつもりでやってみてください。」

というわけで、うまくいくかどうかさっぱりわからないぶっつけ本番の「紙らしきものを作るかもしれないマシン」が15日より丸の内に登場します。

私のアトリエは山の中腹にあって、とても平穏な空気に包まれているのですが、時として自然はどきりとするような厳しい光景を見せつけてくれます。アトリエは常に自然界からの浸食を受けており、時々大型のクモやムカデなども入り込んできます。昨日の侵入者はアリの勇者でした。

頭が二つの気持ち悪いアリがいると娘が叫ぶので見に行くと、確かにおかしなアリがいます。体調は12、3ミリの大型のアリなのですが、頭の上にもうひとつ頭らしき物が。かなり弱っていたのでじっくり観察してみると、どうやら左の触覚のつけねに、別のアリの頭が右の方から噛み付いたかたちでのっかっているらしい。

勝手な想像なのですが、おそらくこのアリは、今や頭だけになってしまったもう一匹の少し小柄な個体と戦ったのではないでしょうか。

かろうじて勝利はおさめたものの、敵の頭はいまだにこのアリの触覚から離れない。そうだとすると、なかなか壮絶な光景です。激しい戦いを想像してしまいますね。倒した敵の頭蓋骨を身につけている勇者にも見えなくもない。

取ってやることも考えたのですが、自然の営みと昆虫の生命力に敬意を表して、そのまま土の上に戻すことにしました。無事に生き延びたでしょうか。

ところでこのアリの種名、ご存知の方いますか?

チューリング・パターンという生物の体の模様の古典的な数学シミュレーションがあります。

まあ素人なりの理解で乱暴に説明すると、お互いに反応をおさえたり強くしたりする影響力を持つ二つの化学反応が同時に広がって行くときに、その広がりに周期的なムラができるというものです。波紋の重ね合わせやモアレにちょっと似た現象ですが、「お互いに影響し合う」ってところがみそで、その影響の度合いをうまく調整すると、ヒョウ柄やシマウマ柄、熱帯魚の模様などの様々なパターンが現れます。

「反応拡散波」っていうSFっぽい名前がついているこの現象についての理論はコンピュータサイエンスの父と呼ばれる英国の数学者、アラン・チューリングが1952年に発表しました。この人は20代の頃、まだコンピュータが存在しない1930年代に、何でも計算できる万能装置が存在しうる事を数学的に証明して、コンピュータの理論的基礎を築いた人です。戦時中、ナチスの暗号を解いて連合軍を勝利に導いた事でも有名なので、その天才ぶりは半端じゃないです。

しかし、彼が42歳で亡くなる少し前に発表されたチューリング・パターンについては、未完成な研究に終わってしまったこともあって、それほど知られないままになっていました。生き物っぽいパターンは作れるものの、実際にそういうことが起こっているとは、最近まで生物学者も信じていなかったようです。

ところが、半世紀近くを経た1995年に近藤滋さん(現名古屋大学教授)が、熱帯魚の体表パターンがチューリングの提唱した原理で形成されていくことを実験で確認して、状況が一変します。現在では、この理論を体表の模様だけでなく、生物の体を作る基本原理だと考えている生物学者も少なくないようです。例えば生物の体に良く現れる繰り返しのパターン、体節や脊椎などのリズムも、こうした化学反応の波がきっかけになって生まれるのではないかと。

これは、生物のデザインにおいては皮膚の模様も骨格構造も同じ原理で作られているということを示唆します。構造設計と表面処理を別々に考えてしまいがちなデザイナーから見ると、いつもながら自然界の統一的な創造原理ってすごいですね。もっとも、その理論を晩年にことのついでみたいに発表してしまうチューリングもすごいけど。

生物のパターンを装飾としてプロダクトに刻み付けるのではなく、美しいパターンが生まれるような製造プロセス自体を考案する。そうありたいものです。

画像はwikipediaより。

“スティーブ・ジョブスの台形嫌い“については、たくさんの反響をいただきました。製造コストのために、垂直に作りたくても少しだけ台形にせざるを得ない状況は、多くのメーカーの技術者やデザイナーが日頃経験している事だと思います。

深澤直人さんが2006年にneonを発表したときに「垂直に立てて置くことができる」ことや「積み木のように複数個を自由に積み重ねることもできる」ことがさまざまなメディアを通じて強調されていました。

もうおわかりと思いますが、これも完璧なゼロドラフト(抜き勾配なし)を象徴したエピソードです。当時、「携帯電話を積み上げられることに何の意味があるの?。neonを複数持つ人なんていないし」と首を傾げる友人に、これは実用性を訴えているのではなく、スタイルへのこだわりを伝えているんだと思うよと説明した覚えがあります。一見ただの直方体に見える携帯電話の多くは、実際にやってみるとちゃんとは積めない。ふたつが完璧な平面で接するができて、どの向きにでも積み上げられることは、それを目的としない工業製品としては希有なクオリティなのです。

製造技術に精通した深澤さんの、ゼロドラフトへのこだわりはスティーブジョブス以上かも知れません。プラスマイナスゼロにおいても見事な垂直平面を見せてくれます。

そう考えると、彼がデザインしたTrapezoid(台形)という名前の腕時計は、やむをえずそうなったんじゃなくて、台形に作りたかったんだぞということを念押しするネーミングなのかも知れません…なわけないか。今度聞いてみよ。

卒業の季節ですね。SFCに研究室を持つようになって2年、当初から一緒にやってきた学生達の卒業は感慨深いものがあります。

手探り状態の2年でした。工学部の設計課題のまねごと、美大の課題のまねごとから始めてみました。私自身がここで何を教えるべきなのかを迷いながらの研究会でしたから、決して効率の良い教育ではなかったでしょう。それでも学生達は本当に多くの時間を私と研究室の仲間のために費やしてくれました。

行く先が見えなかったよちよち歩きが、少しづつ統合され、いくつかの成果にまとまり始めています。それが、アスリートのための義足だったり、骨展に展示されたロボットだったり、まだ発表できていない○○だったり。

大学院に進む学生とは、もう少し長いつきあいになりそうです。ほとんど独学のロボティクスでFlagellaを作り上げた二人は、ドクターコースに進みます。修士に進む学生の繊細な指先は、今後の活動の中心となってくれるでしょう。

その一方でこの二年間、中核だった三人が就職して行きます。肉食係女子と草食系男子という言葉がよく似合う3人でした。初回の研究会でいきなり私にかみついた「かみつき系」女子は、本当に力強くプロジェクトを引っ張ってくれました。もう一人の肉食系女子は、最初のプレゼンで痛烈にこき下ろしたにもかかわらず、シャープな言語感覚を発揮し、骨展や義足プロジェクトの根幹となる思想に気づかせてくれました。4本脚のニワトリを描いた草食系男子は強い責任感を発揮して物静かに多くの仲間を引っ張ってくれました。

五十を過ぎてふらりと大学にやってきた私と、二十を過ぎてこれから社会に出て行く学生達の一瞬の乗り合わせ。

あっという間の二年でしたが、生涯、忘れることはないと思います。

Daily Scienceというカテゴリーを設置しました。本日のお題は、手応えの成分。

道具の動きや手応えなどを表すのに私たちは様々な言葉を使います。びゅん、するする、ぎゅっ、ぐにゃり…。こうした動的な感触を表す表現は繊細で多様ですが、これを計画的にデザインするためには、もう少し整理してこれを理解する必要があります。そのためには工学的な機械力学の手法がとても参考になります。

技術者は機械にある力が加わったときの手応え(応答特性)や振動を、主にふたつの成分の組み合わせで解析します。それは、バネ成分とダンパー成分。

バネ成分はなんとなくイメージしやすいでしょう。日常的な表現を使えば、「ビヨン」とした手応え。私たちの身の回りにある固体は多かれ少なかれバネの性質を持っています。金属もプラスチックも木も紙も、力を加えるとその力に応じてたわみ、はなすと元に戻ります。各部品のバネ成分が合わさって、機械はそれぞれに個性的な「しなり」を持つようになります。しなりは典型的なバネ成分です。

ダンパーという言葉は、日常生活ではなじみがありませんが、あえて感覚的に表現すると「しっとり」でしょうか。水飴や蜂蜜は、ゆっくりならばいくらでも変形するけれども、素早くかき混ぜようとすると強く抵抗します。ダンパーはこの速度に比例して抵抗が大きくなるという液体の性質(粘性抵抗)を利用した装置です。玄関ドアにもこれが使われ、開閉のときのちょっとしっとりした手応えを作っています。

手応えをデザインするときには、この「ビヨン」と「しっとり」をうまく組み合わせることが重要です。

例えばぬいぐるみやクッションの柔らかさ。以前はバネ成分が比較的強いスポンジがよく使われ、ぼよんとした感触のものが多かったのですが、最近は低反発型、つまりバネ成分が弱くてダンパー成分が強いものがよく使われるようになりました。もちろんクッションの中に機械的なダンパーは入っていませんが、しっとりしたダンパーの役割をする素材がいろいろ開発されて、大流行となりました。

工業製品の操作系では、この二つが機能に応じて調整されます。ガスコンロの着火ノブや、ドアノブなどの素早い応答の必要な装置ではバネ成分が強く、オーディオの音量調整やカメラレンズなどの、精密な操作が必要な装置ではダンパー成分が強く設計されます。

車の揺れ、レバーの手応え、スイッチの感触、web上のオブジェクトの動きなどのいろいろな手応えを、この二つの成分の組み合わせで語れるようになれば、あなたも手応えのデザイナーの仲間入りです。

写真は私がデザインした、OXO社Good Gripsシリーズのキッチンツール。しっとり成分の強い新世代ゴム、サントプレンが使われています。