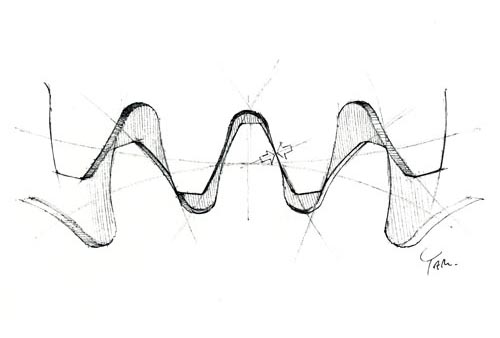

歯車というと、多くの人は三角のとんがりを円周に沿って刻み付けた、いわゆるギザギザの円を思い浮かべるでしょう。しかし実を言うと、私たちの身の回りによく使われている歯車のほとんどはそうなっていない。歯車を三角の歯で作ると、ちょっとした不都合があるのです。

二つの歯車のお互いの歯が三角だとしましょう。まっすぐ向き合っている時は斜面と斜面がぴったり合っているので問題ありません。しかし、歯車が動いて離れて行くときに、その尖った先端が他方の歯の斜面をこすります。歯と歯が出会うときも同じです。少し引っ掻くだけなのですが、時計の歯車のように毎日何百回も出会い続けたり、エンジンのように一分間に何千回も出会う歯車では、お互いに少しずつ削り合って、徐々に大きな損傷になります。

そしていつの間にか隙間ができて、ごつごつと衝突するようになり、ますますお互いを傷つけ合って壊れてしまいます。毎日の小さな衝突が、積もりに積もって、破局に向かうのです。

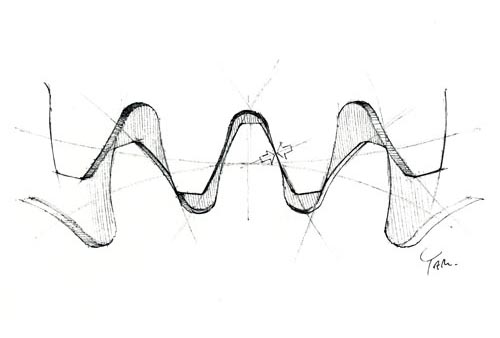

こうしたことを防ぐために、歯車には数学で求められた特殊な形が与えられています。歯の斜面にインボリュート曲線というカーブが使われているのです。このカーブをギアに用いると、それぞれの歯がお互いに接するように出会い、転がるようにかみ合うので全く滑りが生じません。

二つのインボリュート曲線は、さりげなく出会い、ずれを生じることなく寄り添い、傷つけ合うこともなく離れて行きます。なんだか都合のいいラブソングのようですが。

現在、工業製品に使われている歯車のほとんどは、このインボリュート歯車です。この形が実用化されたのは19世紀の半ば。150年以上たった今も、私たちの身の回りのあちこちで、美しい出会いを作り続けています。

* 何人かの方からご指摘いただきましたが、インボリュート歯車は、力のかかる方向が歯の面にいつも垂直であること」が特徴で、実際には「滑り」はあるのですね。機械工学科出身でありながら勉強不足でした。「お互いに正面から寄り添うので無用な軋轢を生まない」というあたりが文学的な表現になりますでしょうか。ずっとほったらかしのブログではありますが、間違いは正しておくことにしました。

–

“Involute wheel” from Wikimedia Commons.

ある教授がぼやいていました。「学生に聞いたら、年輪って内側からできると思ってる人が多いんですよ。ちょっと考えれば分かることなのに。」そう言われて実は内心ドキリとしました。私も随分長い間、年輪は中心からできていくのだと思っていたからです。

確かに内側から作られて行くとしたら、外側の固い幹を押し広げないと大きくなれないので、外側が割れてしまうでしょう。大木の空洞化(ウロ)も、古くなった中心部の死滅によって発生します。そう考えると年輪が外側に加わるというのは納得できるのですが、初めて聞いた時はとても意外でした。子供の頃、キャベツを割るとの中心の方が新鮮だった経験から、幹もそんな風な物と誤解したのかもしれません。実際、キャベツやタマネギの球は幹ではなく葉の塊で、内側から新しい葉ができて行きます。内側の新芽がどんどん外の葉を押し広げるので、キャベツの収穫を怠ると内部圧力で割れてしまうことがあるそうです。

樹の幹が外側に形成されて行くのだとしたら、枝はどうなるのでしょう。徐々に埋まり込んでしまうのでは?、そう、それが「節」です。節は、かつての枝が幹に取り込まれた物。だから周囲の年輪よりも古く、固いのです。

人が作る物は普通は成長しないので、年輪のような成長輪は見当たらないのですが、例外はバウムクーヘン(Baumkuchen:ドイツ語で木のケーキ)ですね。生地をかけながら一層ずつ焼いて行くので、文字通りの成長輪があります。バウムクーヘンを放射状に切るのではなく、輪と無関係な方向に板状に切り出すと、まさに木材と同じように変化にとんだ木目が現れるので楽しめます。細いバームクーヘンを作っておいて、途中で埋め込むと「節」ができそうな気がするのですが、どなたか節のあるバームクーヘン作ってくれないかな。

写真は、木の年輪に沿って生えたキノコのかわいい整列。古い中心部でも乾燥した外縁でもない中間部が居心地が良かったのでしょうか。

(撮影:檜垣万里子)

オフィスの窓の前には直径80センチぐらいの、都内では大木と言える樹があります。雨が降ると、水が上から枝分かれを逆にたどって集まってきて、根元近くは小さな滝のようになります。樹の構造は雨水を効率よく根元に集めるための水の路でもあるらしいのです。そういえば川と樹の形はどことなく似ています。

地面に雨が一様に降ると、水流は無数に様々な向きに発生し、それらが偶然に出会って流れになり少しずつ大きくなります。流れは地面をえぐりながら成長しさらに周辺の流れを引き寄せます。そこで起こることはひたすらに出会いの繰り返し。川の流れの形は、小さい出会いから大きい出会いへ、無数の出会いの繰り返しから生まれる形です。

一方、樹は、シンプルな双葉からスタートし、そこから徐々に枝分かれして枝を増やします。最初の方に分かれた枝はそのまま大きくなり、分かれた先それぞれでさらに分かれ、分かれるたびに小さな枝分かれとなって、小枝が展開されます。樹の枝振りは、大きい枝分かれから小さい枝分かれへ、無数の枝分かれの繰り返しからうまれる形です。

このように、時間の方向は違うものの、川も樹もスケールを変えながら分岐が繰り返し積み重なっています。数学者マンデルブロは、生き物の成長、水や空気の流れ、気象、結晶の成長など、様々な自然現象に同じような繰り返しの形が潜んでいることを発見し、フラクタルと名付けました。

進化の過程で植物が手に入れたのか、あるいは、始めからそういうものとして生まれたのか、樹の枝に沿って雨水が流れて行くのは、見事なフラクタルの重ね合わせですね。

写真は、昨年、スパイラルでお会いした造形作家、古賀充さんのLeaf Cutoutという作品です。落ち葉を切り抜いて、葉脈を樹に見立てています。フラクタルの相似性を巧みに活かした「樹の中の樹」です。

中学の頃に、地平線までの距離の話を何かで読みました。地面が平面であれば、地平線は無限の彼方になりますが、地球は丸いので、ある所から先は向こう側になって見えなくなります。つまりそこが地平線です。

地平線までの距離は以外に短くて、身長160センチの人で約4.5キロ。もちろん地球には起伏があるのでそうシンプルではありませんが、もし、南米の有名な塩の平原のように平坦な場所なら、自分を中心とした半径4.5キロの円が、見渡せる地面の範囲と言うことになります。「見渡す限りの土地」とか言っても案外狭いもんです。

しかし、少し高いところに上がると地平線はぐっと遠ざかります。例えば六本木ヒルズの屋上展望台に登ると計算上は50km先まで見渡せます。王様が領土を見渡すには高い塔が必要なわけです。

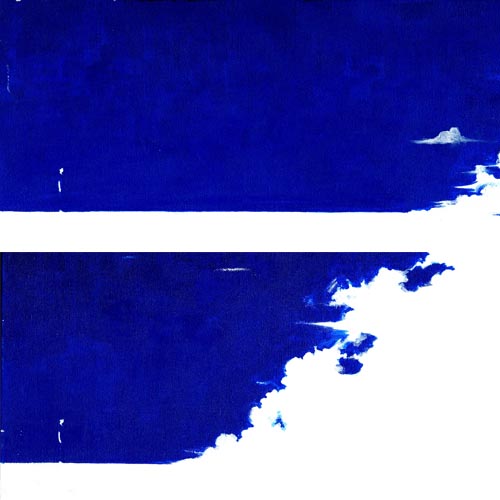

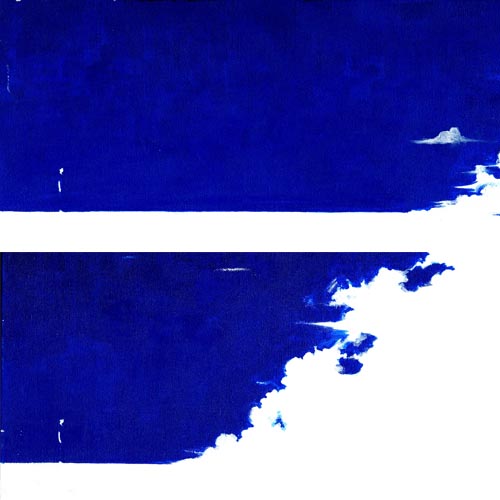

では、私たちが見えている空の範囲はどれくらいなのかをちょっと考えて見ました。夜になると私たちは星々まで見渡せますので、まさに「宇宙の果てまで」見えるのですが、ここでは晴れた日の青空を考えてみます。空の青さのもとである頭上の大気を見渡しているのだと考えれば、地平線のすぐ上を通る視線をのばして行って、空気がなくなるところまでを「青空の半径」と考えることができるでしょう。

大気は上空に行くほど薄くなる一方なので、正確な厚さを言うことはできませんが、おおむね百キロから上を宇宙と呼ぶそうです。そこで大気の厚さを100キロとして計算してみたら、「青空の半径」は約1100キロになりました。東京から北海道の空も九州の空も見えていることになりますね。まあ北海道の100キロ上空が見えているだけのことではありますが、北海道の人と同じ空気を見ていることは確かです。

一方、曇り空の場合は、雲の高さまで空が下がってきたことになるので、見渡せる範囲はぐっと狭くなります。雲の高さを2000メートル(雨雲がこれくらい)とすると、地平線を通る視線が雲につきあたるまでの距離は約160キロ。地平線近くでは、静岡や長野の雲が見えていることになります。富士山の見え方からするとそんな物でしょう。

というわけで、自分の眼が届く世界の大きさについて考えてみました。足下を見ると住んでいる町程度の大きさしか見えないのに、青空を見上げると日本中の空が見えている。そう思うとちょっといい気分になりませんか。

illustration by Minato Yamanaka

水彩画や水墨画の、水と紙と絵の具が作り出す独特の表情は、私たち日本人が昔から親しんできたものです。「にじみ」や「ムラ」は、塗装やグラフィックでは不具合として嫌われますが、水彩の世界では積極的に表現として利用されています。

例えば水墨画の筆遣いの基本は、水を含ませた筆の先端に濃い墨を付けることですが、これは、一本の筆の根元と先端で、墨の濃度の差を作ることによって、複雑な現象を紙の上で引き起こすための「仕込み」です。

筆が紙の上を走ると、筆の角度や力加減によって刻々と濃さの違う墨や絵の具が紙の上に置かれ、流動し、混じり合います。このときに現れる偶然のかたちを、雲の流れや、植物の繁茂、川の流れ、人の肌などに見立てるのですが、この「見立て」は必ずしも偶然ではありません。

濃度の違う液体が引き起こす複雑な拡散現象は、実は自然界にも広く見られる現象です。水蒸気と風が日々作り出す雲のかたちや、植物と大地が何年もかけて作る森のフラクタルなパターン、あるいは大地とマントルが何億年もかけて作る地形などの自然の風合いも、それぞれにスケールや時間の流れは違いますが、同じような流動と拡散の原理に基づいてできているからです。

また、さまざまな成分が含まれた絵の具が紙にしみ込んでゆくときには、各成分の拡散速度が異なるため、微妙な色調の帯状グラデーションが生まれますが、ここにも、大気層のグラデーションや、植物相の変化、生物の皮膚の模様の変化などの、自然がつくりだす色調の変化と共通の原理がひそんでいます。

そのように見て行くと、水墨画や水彩画は、様々なスケールの自然の営みのシミュレーションであり、私たちはそれによって紙の上に小宇宙を再現していると言えるのではないでしょうか。

上の絵は、人の手から飛翔する昆虫規範型のマイクロロボットのイメージスケッチです。機械の硬質な質感に水彩は向いていないのですが、技術そのものは自然に学んだものなので、そのしくみの柔軟さを、長い繊維の紙にたっぷりと水を使って表現しました。人の手の方が、表現との相性が良いように見えるのは、それこそ、偶然ではありません。未来の人工物はもっと表情豊かな質感を持つことになるはずです。

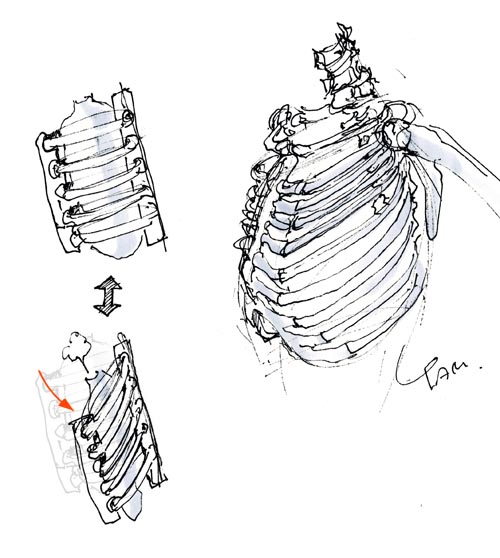

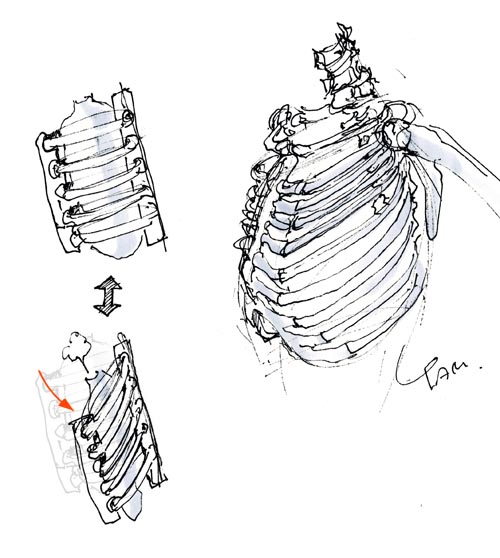

「肋骨のはたらきは?」と聞かれると、多くの人は「内蔵を守る」と答えるでしょう。しかし、そうすると大切な臓器の大半が、やわらかいおなかにあるのも不思議です。もちろん心臓を保護する役割も果たしているのですが、実はもっと重要な機能があります。それは呼吸です。

肋骨は後方で背骨につながり、前方では胸骨につながっており、全体としては前後2本の縦棒の入った提灯のような構造になっています。左上の図は人の胸郭の簡単なモデルです。連なるリングが肋骨、右側の長い縦棒が背骨、左の短い棒が胸骨。内部に風船のような「肺」をおいてみました。

一見がっちりした構造に見えますが、実はそれぞれリングと前後の縦棒は、一種の関節になっていて、角度を変えられるように、つながっています。

ここで胸骨にあたる短い棒を下に動かしてみましょう。すると連なったリングは一斉に左下がりに傾きます(左下図)。その結果、胸骨は背骨に近付いて風船をつぶします。ずらりと並んだ柱が一斉に倒れて、建物が一方向に倒壊するのと同じですね。胸骨を上に引っ張ってリングを引き起こすと、最初の状態に戻って肺が空気を吸い込みます。

実際にはこの動きは小さなものなので、胸がつぶれるように見えることはありませんが、仰向けになったまま、大きく息を吸い込むと胸が、あごの方に向かって移動しながら、せり上がってくるのを確認することができます。一見頑丈な建築物のように見える肋骨は、呼吸のたびに倒れたり起き上がったりを繰り返しているのです。人の体って不思議ですね。

少し構造は違いますが、最近テレビにも登場するようになった土佐さんのWahha Go Goも、ふいごの肺を持っています。それがせり上がって空気を吸い込むのは、なかなか見事なアナロジーです。

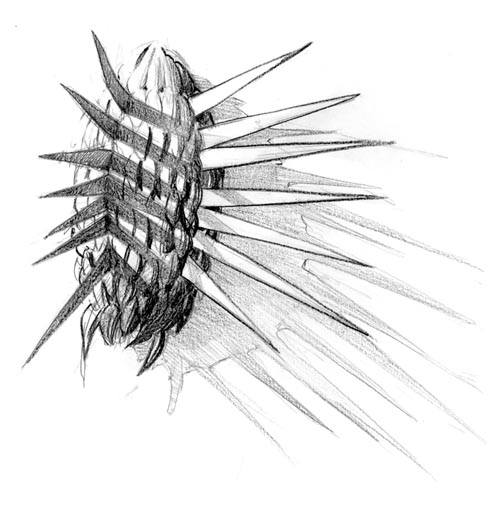

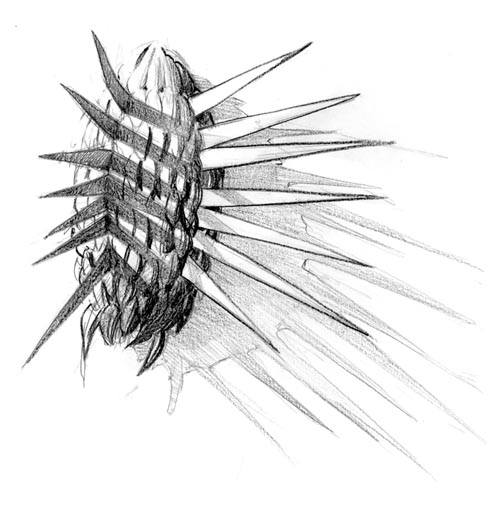

カンブリア紀の生物の想像図第4弾「ウィワクシア」です。

これも約5億年前の海の中で起きた、「進化の大爆発」と呼ばれる動物の劇的進化の中で生まれた生き物の一つ。やはり他の「バージェス動物(カナディアンロッキー山中のバージェス頁岩中に発見された化石動物群)」と同じように、子孫を残さず絶滅し、現在ではほとんど近隣の生物種がいない特殊なデザインの動物ということになります。

体長は数センチ。海底であまり動かず、鋭いとげと硬いうろこで身を守っていたとされている地味な生物です。

これまでにも化石動物の想像図を何枚か紹介してきましたが、この絵はその中でも特にお気に入りです。理由は構図です。この生物が好きだからでも、あるいは、うまく復元できた気がするからでもなく、単純に構図。

プロダクトのデザインスケッチでは、真上からの構図だけで立体を表現する事はあまりありません。3面図のように、他の方向からのビューで補足していかない限り、画面が平板になりがちで立体を伝えにくいからです。

しかし、その難しさに挑戦してうまく立体感が出せた時は、とても達成感があります。空想画ですので、立体配置を想定して、光が左上からあたった時の陰のパターンと諧調を脳内でレイ・トレーシングします。複雑な立体の影の形や照り返しの効果とかを考えるのは結構楽しいものです。絵の左側のとげの列が、ぐっと手前に伸びているように見えたら一応ねらいは成功かな。

はやぶさの帰還のニュースを聞きながら、やはり航空宇宙技術にはもっとデザインが必要だと思いました。

多くの人たちがあの機械装置を擬人化して感動を表現しています。私はその現象に、デザインへの渇望のようなものを感じました。もしこのマシンが航空機のような、洗練された機能美を持っていたら、ゆっくりと光を受けながら回転するドキュメンタリーだけで印象的な映像となるでしょう。ロマンを語るのに、表情を付けたり身震いをさせてみたりしたくなるのは何かが足りないのではないでしょうか。今回の帰還を通じて、宇宙開発の原点が技術ロマンである事を私たちは再確認しました。ロマンには、それにふさわしい姿があるように思います。

例えば、城郭や戦艦は機能を最優先して設計されるものですが、一方で、いつの時代も威厳や戦意高揚のためのデザインにも一定のコストがかけられてきました。宇宙開発が人々に希望を与える事業である以上、その希望を視覚化するためのコストは、科学振興の意味でも必要なものだと私は考えます。新幹線のパンタグラフだろうと、ジェット機のフラップだろうと、人の意思が入る余地が全くないほど、厳密に最適形状が決定されるわけではありません。美しくない設計は、多くの場合、美しくする気がないか、美しくする余裕がないかのいずれかであると思います。

機能の最適化に全力で取り組んでいる技術者からは、「以前デザイナーを入れたら箸にも棒にもかからない提案されて、時間の無駄だった」という経験談も良く聞きます。そういう技術者の方に、デザインとは本来そのような物ではないというお話をするところから私の仕事が始まります。機能的な形状を純化しつつ、ほんの少し手を加えるだけでこの上なく美しくなる場所を発見し、それを起点にしたいと思います。デザインの余地なんかないと関係者が思い込んでいる世界ほど、デザインがやれる事がたくさん見つかる物なのです。

義足に関わるようになって、人の体のメカニズムにとても興味を持つようになりました。にわか仕込みのスポーツ・バイオニクスの話題から。

スポーツの世界では「体をバネのように」とか「膝のバネをきかせて」というような表現を良く聞きます。かつては単に比喩的な表現だと思われてきたのですが、近年、筋肉が本当にバネとして働いていることが明らかになってきました。

人が普通に立ったりしゃがんだりするとき、腿やふくらはぎの筋肉は、引っ張りながら縮む動作と、弛緩して伸びる動作を繰り返します。こうした運動では、筋肉は、建設機械の油圧シリンダーなどと同じように力を出す装置として働いています。しかし、ぴょんぴょん跳ねている時のふくらはぎの筋肉は、少し違うようです。

一般的に、しゃがんだ状態からジャンプするよりも、一度軽くジャンプして踏み込んでから地面を蹴った方が高く飛べる事は、誰もが経験するでしょう。いわゆる反動を付けるというやつです。この時、「ふくらはぎ+アキレス腱」全体は、自ら伸びようとするのではなく、着地の衝撃で引き延ばされてポテンシャル・エネルギーを溜め込み、直後にそれを解放して次のジャンプに移行するそうです。このメカニズムはほとんどコイルスプリングと同じ。

こういう使われ方をするときの筋肉は、とても短い時間で、伸張から収縮に転じることができ、スピーディな動きを可能にします。最近ではバスケットなどのスポーツにおいても、できる限り短い踏切時間で高く飛ぶための、バネ強化トレーニングが研究されているようです。

やっぱりスポーツって、体のバネ命。桜木花道が、試合中に「あっという間に誰よりも高く飛ぶ」のは、どうやら、常人じゃないバネ特性の筋肉の持ち主だということですね。

流行の3D映画を見て、小学生の頃にステレオ画像にはまったのを思い出しました。とりあえず1枚作ってみましたので裸眼立体視(平行法)のできる人は試してみて下さい。

ひとつの立体を両目で見たとき、左右の眼の位置が違う分、少しだけアングルの違いが生じます。私たちの脳はこれを照合して立体や空間の奥行きを感じています。これを利用したステレオ写真は、写真が生まれて20年ほどしか経っていない1840年代にはすでに盛んに撮られていたようです。方法は簡単で、左右に並べたカメラで同時に撮る、それだけです。

最近3D映画や3Dテレビも、原理は同じで、特殊な眼鏡をかけることによって、アングルのずれた画像が左右それぞれの眼だけに見えるように工夫されています。

これについて田川欣哉君が、twitterの中で「映像面に対して人が右に左に歩き回っても,奥行きの軸が視点に対して変わるわけではない」ことを上げ、そのことが目や脳の負担につながっているのではないかと指摘しています。

確かに、立体が絵と決定的に違うところは、私たちの移動に対して刻々と姿を変えて行く事だと言えます。上の2枚の絵をうまく左右の目で見れば奥行きを感じることができますが、所詮は絵なので、自分が左右に動いてみてもボールとリングの位置関係は変わりません。流行の3D映像も、昔ながらのステレオ映像に過ぎませんから、その点は同じです。

映画は元々、視点を与える芸術でもあります。カメラワークと呼ばれる、視点の移動、切り替え、視野の変化などによって、日常生活にはない視点で世界を見せてくれます。しかしその手法のままでステレオ立体視を付与することには、どこか無理があるのかもしれません。奥行きを感じられるようになった反面、カメラのある場所に「無理矢理連れて行かれる」感が強まってしまったように感じます。3次元の住人としては、もっと自由に動き回りたくなりますね。

むしろ二次元画面であってもRPGの世界のように、自分が移動できたり、視点を変えられたりすることのことの方が、自然な3D体験であるような気がします。その意味ではステレオ立体視のできるゲームには期待しています。