遅まきながらtwitter始めました。アカウントはYam_eye。マリコさんの結婚式ハッシュタグで、みんなが盛り上がっているのを見てつい。

同じ日に水野学さんが始めていてびっくり。

やってみると、なるほど中毒性があり、某雑誌が「ツイッター亡国論」などぶつのもわからんでもないと思いました(読んでいませんが)。まあしかし私たちは、マイカー亡国論もテレビ亡国論も、インターネット亡国論も乗り越えてきました。アーツアンドクラフト運動だって、乱暴に言えば「産業革命亡国論」だったと言えるかもしれません。

急速に広まる新技術へのこうした悲観論は、いつの時代も、私たちが大切な何を失いつつあることを教えてくれる重要な警告です。おそらくまた、大切な何かを失う事になるのも間違いないでしょう。だからと言って滅びるとは限らないのが、人間のしたたかなところではありますが。

人と技術の仲を取り持つデザイナーとしては、何を失いつつあるのかに敏感である必要があります。デザインがそれを補完できると考えるのは、思い上がりかもしれません。しかし、少なくとも悲観的な警句を新たな価値創出のきっかけにすることはできるでしょう。

ブログの方がまとまった事を話しやすいので、Twitterで意見表明はしないと思います。多分「なう」も言わない。ゆらゆらと受け身で皆さんのつぶやきに、ただ反応していたい。アイコンをCyclopsにしたのもそういう意味です。

Photo by Yukio Shimizu

大学の教員である前にデザイナーである私は、学生達と進める研究プロジェクトにおいても、私自身が対象物をデザインしてしまうことが少なくありません。

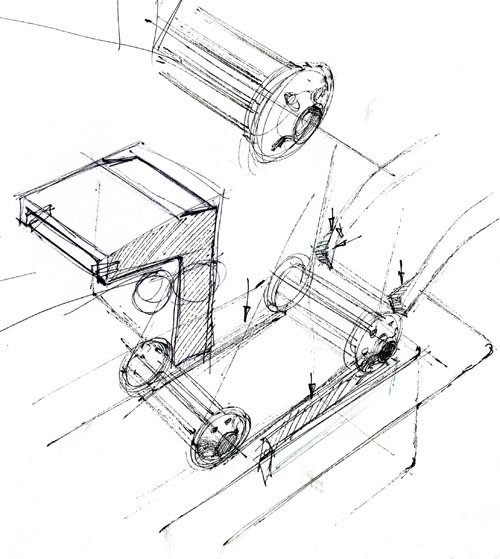

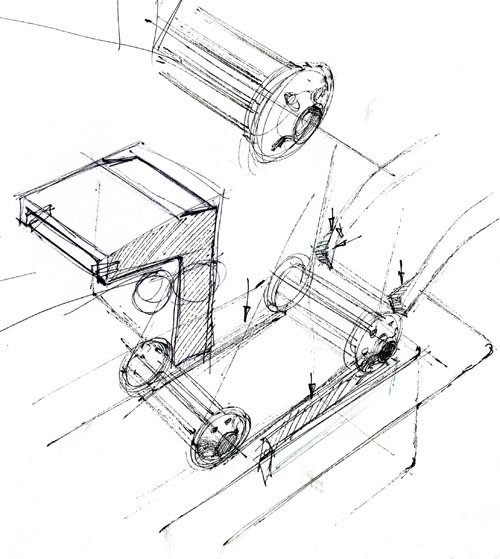

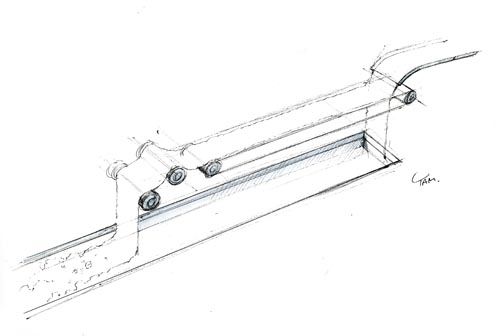

走行用義足のプロジェクトの中でも、膝継手(上の写真)の開発においては、私自身がスケッチを描き、CADデータも作成しました。

調査活動や議論の段階では学生達に積極的に参加してもらいましたし、義肢装具士や切断者達との折衝も学生達が中心になって行ってきました。メーカーとの会議にも学生達は参加していて、彼らのアイデアが実用化につながった部品もあります。

教育としては、学生達に自由にデザインさせながら、助言し、見守り、彼らなりの成長を促す事が好ましいでしょう。実際、私のワークショップ形式の授業では、そのような形で進めるのが普通です。

しかし膝継手の設計は、学生には難易度が高すぎました。バイオメカニクスの先端にあり、高度な製造技術による精密機械でもあり、その上、厚生労働省の資金によるメーカーとの共同開発プロジェクトなので、スケジュールは厳守なのです。

例えば上の写真の小さな部品の多くは既存の市販部品ですが、その選定理由を知った上で、メーカーのエンジニアが作成したレイアウト図の意図を的確に読み取り、見た目と機能を同時に向上させる再配置を、非常に短期間で逆提案する必要がありました。もちろん、それぞれの部品の加工可能性も配慮されなければなりません。

最終的には「客に出すものは、料理長がやるしかない」状態になりました。こういう時は、私の手元を見てろとしか言いようがないので、できるだけ学生達の目の前でスケッチを描き、刻々とCADデータを見せるようにします。質問があれば語りながら設計を進めることも。

だから学期の始めに研究室の学生達に話します。「場合によっては私がデザインしてしまう。しかし、その時こそ学べるチャンスなので、私の一挙手一投足を見逃すな」と。

本音を言うと責任のかかった中での模範演技は、結構しんどい。

科学的思考というと、正確で事実に即した考え方という印象を多くの人が受けると思います。でもそれは科学的態度の本質ではないと私は考えています。むしろ科学的思考の根幹は、事実をありのままには見ないことにあるのではないでしょうか。

(o_o)のような絵文字を多くの人が顔だと認識しますが、考えてみるとこんな顔の人は世の中には一人もいません。本物の目はただの丸ではないし、口も一本の線ではない。いろいろなところに毛が生えていたり、凹凸が会ったり。私たちの脳は、そうした顔のディティールを省略して、顔の典型をシンプルな形で憶えているようです。実は科学的思考もこの絵文字と同じように、世界を単純化して理解する方法の延長線上にあります。

例えば、力学の基本に、慣性の法則というのがあります。「力が加わらなければ物体はどこまでもまっすぐに進み続ける」というものです。しかし見回してみると、そんな物体は私たちの身の回りには見当たりません。物は支えがなければ落ちるし、動きはいずれ止まります。地上にはいろいろな力が働いていて「どこまでもまっすぐ」なんてシンプルな運動はおこらない、それが私たちが経験できる事実です。

それでもニュートンは、この「どこまでもまっすぐ」を、物体の複雑なふるまいの基本のひとつと考えました。そういう物体を想定することによって、摩擦や空気抵抗や、変形などの複雑な現象をその上に積み上げて行くことができる、そう考えたのです。言うなれば、眼という複雑な器官から、まつげや瞳孔やまぶたなど諸々の複雑さを取り除いた o o がこの法則なのです。

もちろん絵文字と違って、科学者は、その単純な法則が本当に事実のエッセンスになっているかどうかを、実験や観測で確かめようとします。そのときに「厳密さ」という科学者の態度が登場するのですが、厳密に検証された法則といえども、人が考えたある種の表現である事には変わりがありません。

科学の法則は単なる事実ではないからこそ美しいのです。ニュートンの描いた力学の体系がどんなに本物の顔っぽく見えても、やはり事実の似顔絵であった事は、アインシュタインがもっとスケールの大きな似顔絵を描いて、思い出させてくれました。

私は、自分が直感的に生み出す形が、科学が描く世界の似顔絵にフィットする事を願っています。デザイナーが描く形の妥当性を厳密な態度で検証することはできませんが、絵文字程度には、らしくありたいものです。

参考:寺田寅彦「漫画と科学」

「[proto-] 感じるペーパーショウ」には、連日、たくさんの方に来場頂きました。ありがとうございました。

最終日の閉演30分前に、「水より生まれ、水に帰る」の網のベルトコンベアのつなぎ目に亀裂が入りました。ホッチキスで応急措置をしてどうにか最後まで持たせましたが、危うく断裂するところでした。完成したのも開催直前でしたが、耐久性もギリギリだったようです。

「風をはらんで、命を宿す」では、ダイソン社の羽根のない扇風機は全く問題なく働いてくれましたが、空中に浮かぶ紙のくらげ達(私たちは、スカイフィッシュと呼んでいます)は、かなり損耗しました。学生達がひとつひとつお椀型に漉いたスカイフィッシュは、風に煽られ続けるうちに繊維が抜けて薄くなり、だんだん形が保てなくなるのです。会期中も作り続けて、用意した数十枚が最後は底をつきました。

このように、最短のスケジュールで進行し、予定期間以上の耐久性を持たず、無駄なく使い切る設計を、エンジニアリングでは最適設計と言います。なんちって、ほんと、すべてが綱渡りでしたが、最後までなんとか皆さんに楽しんでいただけてほっとしています。

全体としては、大勢のクリエイターたちが様々な紙の使い方を提案するという、一昨年までのペーパーショウとは随分おもむきが違うものになりました。

私たちが日常的に接している、メディアとして、あるいは使い捨ての素材としての紙に、既に限界が来ている事は明らかです。そうした中で、改めてマテリアルとしての「紙」に触れてもらう事を中心に展示構成を組み立てました。高度な印刷技術も映像も、センサーを使ったインタラクティブな仕掛けもほとんど使わず、ひたすらに紙の物性を訴求する。そういうコンセプトは非常に初期の段階で山口さん、緒方さんとの共通認識になりました。おかげではっきりとしたメッセージを発することはできたように思います。この3人を指名してくれた竹尾さんにとても感謝しています。3人のディレクターの間で行われた議論については、いずれゆっくりと紹介させてください。書籍化も予定されていますし。

多くの方から感想を寄せていただきました。ハッシュタグ#TPS2010で皆さんのつぶやきも読めます。感想ブログを収集していますので、コメントやトラックバックなどで伝えていただければ幸いです。

ワニトンマさん

東京にお住まいでしたら、是非今日の夕方、東京丸ビル

7階ホールの竹尾ペーパーショウに来て下さい。お会いしたいです。

山中俊治より

—

上の絵は、私が小学校低学年の頃に作ってしょっちゅう描いていた、「ワニトンマ」というキャラクターです。もう記憶が定かではありませんが、こんな感じだったと思います。昨日のエントリーにこんなコメントがつきました。

私も子供のころその海で泳いだ記憶があります。

ビーチボールが流されて泳いでも追いつけず困っていたところ

地元の子が颯爽と泳いで、取ってきてくれたことを思い出しました。

ちなみに私のおばあちゃんは像のような人でした。

Comment by ワニトンマ — April 16, 2010 @ 10:05 pm

私の祖母はゆったりとした物腰で優しく、本当に象さんのような人でした(お顔もそんな感じ)。小学生の頃、祖母の家の近くの海にいとこ達と海水浴に行きました。流されたビーチボールの記憶もあります。その上、HNがワニトンマですから、私の子供の頃をよく知っている人の書き込みである事は間違いありません。

でも父の兄弟は多く、「象さん」を祖母に持ついとこは山ほどいて、いまいち誰なのか特定できないでいます。連絡先わからない人もたくさんいるし。なので、ワニトンマさんに私信でした。ごめんなさい。

製紙業は昔から水と関わりが深い産業です。富士山に降った雨や雪が、地下水となって豊富にわき出る富士市にはたくさんの製紙工場があります。合併して四国中央市という???な名前になってしまった、愛媛県の伊予三島、川之江の両市も石鎚山の麓、わき水の多いエリアで、ここにも大王製紙をはじめとする巨大な製紙工場群があります。

私は四国松山出身ですが、伊予三島市のお隣に私の父の実家があり、子供の頃にはよく遊びに行きました。瀬戸内海独特の穏やかな海に面しており、海水浴に来て巨大なカブトガニに遭遇したこともあります。高度成長期には、公害が問題になった時期もあり、一時期は泳ぐのをためらうような海であったのですが、近年は随分美しい海に戻ったように思います(地名も戻んないかな)。

紙を「すく」という言葉には二つの文字があります。「漉く」という文字は、人の手で網を使って水から紙を引き上げる行為に使います。繊維を溶かした水の中に網を入れて持ち上げ、水を切って網の上にできた膜をそっと持ち上げると、もう紙らしき物ができています。繊細な作業ですが、瞬間芸のような軽やかさもあって、なかなか楽しいものです。

これに対して工場で紙を作ることは「抄く」と表記されます。現代の製紙工場では、幅2メートル近い巨大な網のローラーが、パルプを含むプールのような水槽から次々に紙を抄き上げていきます。これもある意味、瞬間芸ですね。日本で毎年3千万トンもの紙が、基本的には同じ原理で生まれています。そのあとには乾燥やプレス、塗工、裁断などの長い工程が続きますが。

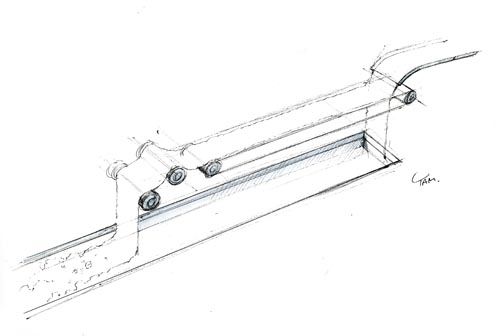

ベルトコンベア式の網で連続的に長い紙を抄き続ける機械は、18世紀末にフランスのルイ・ロベールという人によって発明されました。ロベールの抄紙機は、大きめの浴槽ぐらいの樽の上に、ポンプと水口、網のベルトコンベアが歯車で連結された人力の木製機械です。その魅力的な姿が今回の出品物「水より生まれ、水に帰る」のきっかけになりました。18世紀にできる事なら何とかなるんじゃねえか、と思ってしまったのが苦労の元でした。

「水より生まれ、水に帰る」は紙が生まれる瞬間を切り出したインスタレーションです。パルプを含んだ水が一瞬で紙と清らかな水にわかれます。紙はゆっくりと運ばれ150秒後には再び水に出会い、パルプに戻ります。白濁した水はマシンの足下を循環して、再び網の上に注がれます。この装置は、製紙工場の原理モデルでもあり、紙のライフサイクルのモデルでもあるのです。

会場では詳しい事は何も説明していません。上を見上げるとわずかな説明がありますが、紙と水の精妙な関わりを、この装置が無言で伝えてくれるのではないかと期待してあの場を作りました。

今日は夜に会場に行ってみます。見かけたら遠慮なく声をかけて下さい。

やっと帰って来ました。設営がこんなにぎりぎりピンチなのは初めてかも。明日は9時から設営で12時には社内向け内覧会。3時間しかない。長文を書く暇がなくて、ついっと気分なう。

Takeo Paper Show 2010 [proto-] のために、SFCの学生達ともうひとつ展示物を作りました。

テーマは「風と紙」。

紙は、水に溶けた繊維が網にすくいあげられてシート状になるところから作られて行くのですが、それだけでは完成しません。繊維の間から水を追い出し、空気を含ませる、すなわち乾燥させることによって、私たちが良く知っている「軽さ」を獲得します。

その軽さ、薄さのおかげで、紙は私たちの生活に広く浸透しています。毎日、膨大が紙が軽やかに情報を運び、重量を付加する事なく大切なものを包み、汚れをぬぐい去り、消えて行きます。こうした大量消費を支える軽さは、紙が社会の中で活躍するのための生命線であるとも言えるでしょう。

このような紙の軽やかさを表現する作品として、「風をはらんで、命を宿す」という作品を制作しました。紙は風にあおられて、はかなく舞います。どこかに行ってしまうように見えて、ふわりと舞い戻るしたたかさも見せてくれます。紙の循環は「水と紙」、「風と紙」二つの作品に共通するテーマになっています。

展示には、ダイソン社に協力をいただきました。最新のテクノロジーと紙の共演を楽しんでください。

(Photo: Hideya Amemiya)

久しぶりに娘を仕事の打ち合せに連れてゆきました。18年前に初めて彼女をつれて会議に出た時には、「打ち合せに赤ん坊抱いてくる人初めて見た。」って、まだ若手建築家だった妹島和代さんに笑われたのを憶えています。普通に考えればあり得ない公私混同なのでしょうね。

その娘も随分大きくなったので、ミーティングではSFCの学生の一人に見えたのではないでしょうか。アトリエに戻ってから娘がこんなことを言いました。

「今お父さんが作ってる機械って、あの会社じゃないと作れないんじゃないかと思った。」

「なんでそう思う。」

「お父さん『こういう事はできないかな』って何度も言ってたじゃん。それがどのくらい無理なのことなのかは私にはわからないけど、相当せっぱ詰まってる状況だって言うのは私でもわかった。後3日でとか言ってるし。それなのに日南の人たちは全員で、それをやる事を前提にどうやったらやれるか考えてる感じだった。すごいいい人たちだなあって。」

18年前の打ち合わせのときはただ私にしがみついていただけの娘に、自分がいかに恵まれているかを教えられた感じです。

一昨日の試運転に成功した連続抄紙機プロトタイプ「水より生まれ、水に帰る」は、morph3やFlagellaを一緒に開発した、信頼できるパートナーである株式会社日南が製作しています。いろいろ無茶を聞いてもらいながら、展示当日まで、つきることのない完成度との戦いを続けます。

竹尾ペーパーショウまで10日を切りました。もちろん既に準備は大詰めです。骨展の時のような準備の様子の紹介を、ここでしなかったのは、本音を言うと怖くて書けなかったからです。

ディレクターを引き受けてすぐ、静岡県三島市の特殊紙製紙工場に見学に行ったのは11月の終わりでした。実は製紙工場は初めてだったので、パルプのこと、抄紙機という紙をすくマシンのこと、水のこと、紙のテクスチャーのこと、どれもこれも目新しい事ばかりでとても楽しい見学でした。

ちょうどその時に作られていたのは紫のラシャ紙だったのですが、紫色の水とメッシュのローラが触れる先から紫の薄膜がどんどんできていくのが新鮮でした。そこからちゃんとした紙になるまでにはまだ長い工程があるのですが、「紙らしき物」が水から一瞬で生まれることに、ちょっと感動したのです。

その後、山口さんや緒方さんと展覧会の基本コンセプトについて議論を重ね、紙の原型、本質を感じてもらう展覧会にしようという合意ができて行く中で、この時の印象をひとつの作品として展示する事を思いつきました。1月に上のスケッチとともに竹尾さんやディレクターの皆さんに下記のような構想を提案したのです。

会場の一角に小さな出水口があって、そこからパルプを含んだ水がわき水のように流れ出ている。これを網のローラーが受け止めると、網の上に繊維が広がって薄い膜ができる。下に落ちた水は小さなせせらぎになって流れて行く。その上には長い網のコンベアが続いていて、先ほどの繊維の薄い膜を運んで行く。そのうちに水が切れてきて、紙らしきものができたかなと思った刹那にその「紙のプロトタイプ」は流れの中に戻され、再び繊維となって溶けてゆく。水は循環してこのサイクルを繰り返す。

製紙工場で広く使われる連続抄紙機の原理モデルであり、紙の輪廻転生をミニチュア化したキネティックアートでもあります。

その後、この構想を少し具体的に設計計画を進めてみて、思いっきり後悔しました。まず、丸ビルの会場内に水の循環システムを入れる事自体が簡単じゃない。しかもパルプが網の上で紙らしい姿になるには、パルプの濃度、水量、ローラーの速度などの様々な要素の絶妙なバランスが必要なのがだんだんわかってきたのです。

これをゼロから3ヶ月で開発するのはちょっと無理かもと思い始めたところに、竹尾の社長さんが背中を押してくれました。「紙の一生を見せてくれるとても重要な展示だと思います。完璧でなくてもかまいません。今後も時間をかけて開発していく事を前提に、その試作一号機を会場に置くつもりでやってみてください。」

というわけで、うまくいくかどうかさっぱりわからないぶっつけ本番の「紙らしきものを作るかもしれないマシン」が15日より丸の内に登場します。