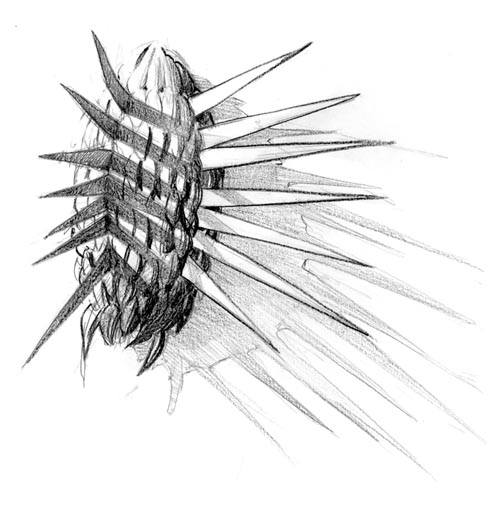

カンブリア紀の生物の想像図第4弾「ウィワクシア」です。

これも約5億年前の海の中で起きた、「進化の大爆発」と呼ばれる動物の劇的進化の中で生まれた生き物の一つ。やはり他の「バージェス動物(カナディアンロッキー山中のバージェス頁岩中に発見された化石動物群)」と同じように、子孫を残さず絶滅し、現在ではほとんど近隣の生物種がいない特殊なデザインの動物ということになります。

体長は数センチ。海底であまり動かず、鋭いとげと硬いうろこで身を守っていたとされている地味な生物です。

これまでにも化石動物の想像図を何枚か紹介してきましたが、この絵はその中でも特にお気に入りです。理由は構図です。この生物が好きだからでも、あるいは、うまく復元できた気がするからでもなく、単純に構図。

プロダクトのデザインスケッチでは、真上からの構図だけで立体を表現する事はあまりありません。3面図のように、他の方向からのビューで補足していかない限り、画面が平板になりがちで立体を伝えにくいからです。

しかし、その難しさに挑戦してうまく立体感が出せた時は、とても達成感があります。空想画ですので、立体配置を想定して、光が左上からあたった時の陰のパターンと諧調を脳内でレイ・トレーシングします。複雑な立体の影の形や照り返しの効果とかを考えるのは結構楽しいものです。絵の左側のとげの列が、ぐっと手前に伸びているように見えたら一応ねらいは成功かな。

小学校の低学年の頃の私は、困った生徒でした。小学校2、3年の私の通知表を見て、「学習態度の欄って、こんなにぼろくそに書かれることもあるんだ。先生に嫌われたんだねー。」と妻があきれるほど。

私は、授業中に空想の世界に入ってしまう子供でした。鉛筆や消しゴムを空飛ぶ乗り物に見立てて、レースをしたり戦争ごっこをしたり。さすがに声は出さないのですが、夢中になって、筆箱や鉛筆を落とすことも少なくありません。先生としては当然、不意打ちの質問で注意を授業に引き戻そうとしてくれます。「聞いてませんでした、ごめんなさい」となるはずだったのですが、私の場合は少し違っていました。

自分でもどういうしくみかわからないのですが、先生の声が過去数秒分(ときには数十秒分)頭の中に録音されていて、音楽のように鮮明に再生されます。それをしばらく聞いて、ようやく先生が何を話していたか、何を質問されたかを理解します。聞いてない風に見えた私が、質問されてから数秒間考え込んだかと思うと、おもむろに返事をしはじめるので先生も驚いたでしょう。これが繰り返されるので、先生もかなり手を焼いたらしく、何度か両親が呼び出されて一緒に怒られてました。山田先生、本当に申し訳ない。

どうやら自分の頭の中には、聞こえてくる音声を、意味がわからないままの状態で一時的に保管する場所があるようです。歳をとって少し精度は悪くなりましたが、作業中に話しかけられたり、人と議論をしていて新しいアイデアを思いつくと、たちまちこの状態に入ってしまいます。

ため込んだ声を聞き直す間、私は外部に対して無反応になり、じっと相手を見つめていたりします。家族は慣れっこなので、「また時計マークが出てる」とかいいながら待ってくれますが、学生には結構怖がられたりもします。聖徳太子のようにいっぺんにできれば良いのですが、ひとつ一つしか処理できないので、どうか温かい目で見守ってやってください。

情報技術的に言うと、概念操作領域が忙しいときに、前のプロセスの終了まで生データを一時保管しておくバッファ、でしょうか。処理中に入力が無視されないのは便利ですが、応答遅延があるのが難。

同じような脳内処理をしているという人にはまだ会ったことがないのですが、どこかにいらっしますでしょうか。

(写真は「骨」展に出品されたPCMレコーダー。撮影:吉村昌也)

はやぶさの帰還のニュースを聞きながら、やはり航空宇宙技術にはもっとデザインが必要だと思いました。

多くの人たちがあの機械装置を擬人化して感動を表現しています。私はその現象に、デザインへの渇望のようなものを感じました。もしこのマシンが航空機のような、洗練された機能美を持っていたら、ゆっくりと光を受けながら回転するドキュメンタリーだけで印象的な映像となるでしょう。ロマンを語るのに、表情を付けたり身震いをさせてみたりしたくなるのは何かが足りないのではないでしょうか。今回の帰還を通じて、宇宙開発の原点が技術ロマンである事を私たちは再確認しました。ロマンには、それにふさわしい姿があるように思います。

例えば、城郭や戦艦は機能を最優先して設計されるものですが、一方で、いつの時代も威厳や戦意高揚のためのデザインにも一定のコストがかけられてきました。宇宙開発が人々に希望を与える事業である以上、その希望を視覚化するためのコストは、科学振興の意味でも必要なものだと私は考えます。新幹線のパンタグラフだろうと、ジェット機のフラップだろうと、人の意思が入る余地が全くないほど、厳密に最適形状が決定されるわけではありません。美しくない設計は、多くの場合、美しくする気がないか、美しくする余裕がないかのいずれかであると思います。

機能の最適化に全力で取り組んでいる技術者からは、「以前デザイナーを入れたら箸にも棒にもかからない提案されて、時間の無駄だった」という経験談も良く聞きます。そういう技術者の方に、デザインとは本来そのような物ではないというお話をするところから私の仕事が始まります。機能的な形状を純化しつつ、ほんの少し手を加えるだけでこの上なく美しくなる場所を発見し、それを起点にしたいと思います。デザインの余地なんかないと関係者が思い込んでいる世界ほど、デザインがやれる事がたくさん見つかる物なのです。

南アフリカの国際会議、Design Indabaは、生まれ変わりつつあるこの国の活力を感じるものでした。しかし、一方で経済成長の陰に隠れて今なお拡大する闇も、少なからず見ることができました。

滞在中、主催者からは、6時を過ぎたら、いかなる場所であれ一人で出歩かないよう何度か警告されました。実際、まだ明るい夕方6時半ごろに講演者がひとりで散歩に出かけたといって、現地スタッフが血相を変えて探していたこともありました。

急速な経済成長のもとで、ブラック・ダイヤモンドと呼ばれる黒人富裕層が生まれる一方で、失業率は20%(黒人失業率は30%)を超えています。6時になると、帰宅する労働者たち代わって、失業者たちが都市中心部に流入して、市内の雰囲気ががらりと変わるのです。

講演者全員に用意された専用車の運転手さんが、どこへでも連れて行ってくれましたので、私たちはバスや列車を使う事はいっさいありませんでした。彼は、クルマを降りた先でも、いつも一緒に行動してくれます。常に黒い上着を着ているので申し訳なく思って、ある暑い日にジャケットを脱ぐ事を勧めたら、自分の胸を指差しながら「武器があるので脱げない」と。彼の本職は警官で、この会議のためにガードマンとして動員されたそうです。

写真は、その運転手兼ガードマン氏が案内してくれた旧黒人居住地です。20年前までの黒人たちは、鉄条網に囲まれたそのエリアから自由に出入りする事も許されていませんでした。現在では解放されているのですが、仕事のない貧しい人たちの多くは、残骸となった鉄条網の中で暮らしています。

ここに入るにあたっては、運転手氏が応援を手配し、私と妻は、警官4人にガードされながらそのエリアを歩きました。荒涼とした砂地に、ありとあらゆる廃材で立てられた家。舗装道路もなく、下水も整備されていない街は、ゴミだらけでした。ある家族が私たちを明るい笑顔で家に招き入れてくれましたが、室内にも廃品をかき集めたような家具が並べられていました。

救いだったのは、そこで生活する人々がそれほど不幸には見えなかったことでした。廃材の家には、長く住まわれた家だけが持つ、穏やかな空気が流れていたのです。陽気な彼らは、さかんに、楽しげに話しかけてくれました。もちろん何も言っているのかは全くわからないのですが。

身分制度こそなくなったものの、深刻な貧富の格差にあえぐ南アフリカ。私たちの帰国後に、周辺国からの移民が社会問題化して大きな暴動が起き、今も小競り合いが続いているそうです。あの鉄条網の中で暮らす陽気な人々は、ワールドカップをどのように受け止めているのでしょうか。

ワールドカップの開催地である南アフリカを一度だけ訪れたことがあります。

2008年にケープタウンで開催された、国際デザインコンファレンス “Design Indaba” に講演者として参加するためでした。主催者から、ロボットの実演の依頼があり、fuRoのエンジニアも含め5人+ロボット1台(ロボットビークル小型実験機Halluc II)のチームで遠征しました。

ケープタウンは、とにかく遠い所です。先方から指定されたエミレーツ航空で行くと、成田を出発して、関空→ドバイ→ヨハネスブルグを経由してケープタウンまで、片道約30時間!。

私たち自身の移動だけでなくロボットの輸送も大変でしたが、現地のホスピタリティは素晴らしいものでした。ケープタウンは、テーブルマウンテンと呼ばれる高さ千メートルの屏風のような山を背景にした美しい街です。ウェルカムパーティに始まって様々な歓迎イベントがあり、小旅行あり、ホテルも食事も申し分なし。講演者には、運転手付きクルマ(プリウス!)がそれぞれ1台ずつ用意され、滞在中いつでもどこへでも連れて行ってくれました。

展覧会とファッションショーが併設されたコンファレンスは、入念に準備され、アメリカ、ヨーロッパからも大勢のデザイナー達が参加していました。IDEOの創始者の一人ビル・モグリッジさんや、東京で開催中のポスト・フォッシル展をディレクションしたリー・エデルコートさんなどともゆっくり話すことができ、たくさんの友人ができました。

上の映像は、お別れパーティーの会場となったクラブでのHalluc IIの実演風景です。観光客だけではとうてい行かれないような隠れ家的なクラブで、ニューヨークから来たDJ Spooky との共演でした。サブリミナル・キッドと異名を取るSpookyの派手なパフォーマンスと、その横でノートパソコンのキーを叩き続けるfuRoの研究員O君とのコントラストが絶妙。ダンスフロアの真ん中で繰り広げられる、日本から来た異形のマシンの踊りに、現地の人たちも大興奮。みんなグラスを持って踊っているので、マシンに飲み物をぶっかけられないかと、ハラハラしながらのパフォーマンスでした。

アパルトヘイトの廃止から20年、鉱物資源への依存から脱却し、文化とテクノロジーの充実に努め、年平均4%の経済成長を続けてきた国の活力を感じた一週間でした。ワールドカップに向けて、急速に都市環境が整備されつつある一方で、しかし、この国の陰の部分も少なからず目にしました。そのあたりは次で紹介したいと思います。

南アフリカの光と影 その2へ

義足に関わるようになって、人の体のメカニズムにとても興味を持つようになりました。にわか仕込みのスポーツ・バイオニクスの話題から。

スポーツの世界では「体をバネのように」とか「膝のバネをきかせて」というような表現を良く聞きます。かつては単に比喩的な表現だと思われてきたのですが、近年、筋肉が本当にバネとして働いていることが明らかになってきました。

人が普通に立ったりしゃがんだりするとき、腿やふくらはぎの筋肉は、引っ張りながら縮む動作と、弛緩して伸びる動作を繰り返します。こうした運動では、筋肉は、建設機械の油圧シリンダーなどと同じように力を出す装置として働いています。しかし、ぴょんぴょん跳ねている時のふくらはぎの筋肉は、少し違うようです。

一般的に、しゃがんだ状態からジャンプするよりも、一度軽くジャンプして踏み込んでから地面を蹴った方が高く飛べる事は、誰もが経験するでしょう。いわゆる反動を付けるというやつです。この時、「ふくらはぎ+アキレス腱」全体は、自ら伸びようとするのではなく、着地の衝撃で引き延ばされてポテンシャル・エネルギーを溜め込み、直後にそれを解放して次のジャンプに移行するそうです。このメカニズムはほとんどコイルスプリングと同じ。

こういう使われ方をするときの筋肉は、とても短い時間で、伸張から収縮に転じることができ、スピーディな動きを可能にします。最近ではバスケットなどのスポーツにおいても、できる限り短い踏切時間で高く飛ぶための、バネ強化トレーニングが研究されているようです。

やっぱりスポーツって、体のバネ命。桜木花道が、試合中に「あっという間に誰よりも高く飛ぶ」のは、どうやら、常人じゃないバネ特性の筋肉の持ち主だということですね。

中村勇吾さんの「日の目を見なかったSWFたちを偲ぶ会」に影響されて、日の目を見なかったモデルを偲ぶ会でもやってみようと思います。不幸にして製品化されることなく、ただの彫刻に終わってしまったモデルたち。その中でも特に気に入っているのがこれです。

このデジタルカメラは、2000年に、計画されていたパナソニックとライカの提携を念頭に置いてデザインしたもので、初期のライカへのオマージュになっています。

1913年にオスカー・バルナックは、当時は映画用だった35mmフィルムをローラーで送って、コマ撮り撮影できる超小型のカメラを考案しました。それまでのスチルカメラは、一枚ずつフィルムを差し替えて撮影していたのですが、これにより連続的な撮影が可能になりました。

バルナック・ライカ、あるいはウル・ライカと呼ばれる彼の試作品は、レンズの左右にローラーを取り付けただけの極めてシンプルな本体に、ファインダーや測距計などを外付けするシステムカメラとして設計されました。「最小の核と拡張性」、その明快な設計思想ゆえに後の35mmフィルムカメラの原型となっていきます。

新しいデジタルカメラをデザインするにあたって、デジタルのもっともシンプルなユニット構成は何かを考えることから始めました。行き着いたのはレンズと撮像素子(+画像処理エンジンとメモリ)に液晶ファインダを付けただけのモジュール。このミニマルなユニットを核として、バッテリー内蔵のグリップや、ストロボ、液晶パネル、などを外付けにしたシステムカメラ、デジタルの時代の「最小の核と拡張性」の提案でした。

パナソニックが、ライカのレンズを使ったルミックスブランドを展開していったのは、私たちがこれを提案した翌年から。その最初のシリーズのアッパーミドルクラスとして計画さました。

モデルは株式会社日南によるアルミの削り出し。撮影してくれた清水行雄さんもとても楽しみにしてくれたのですが、残念ながら製品化には至りませんでした。パナソニックのデザインカンパニーの人たちもとても気に入ってくれて、このモデルは今でも大切に保管してくれているそうです。

リコーのGXRなどを見ると10年早かったのかも。合掌。