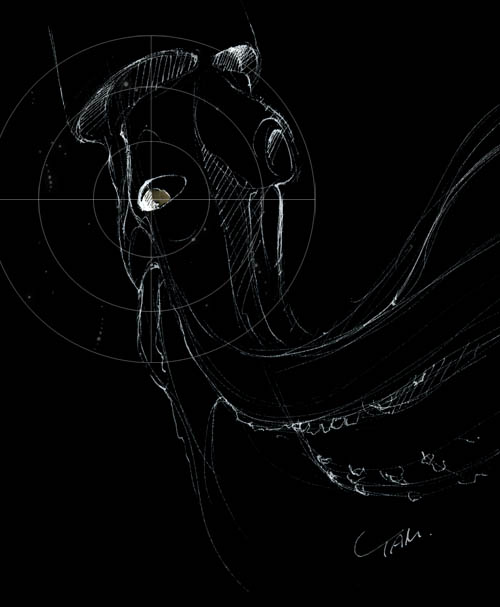

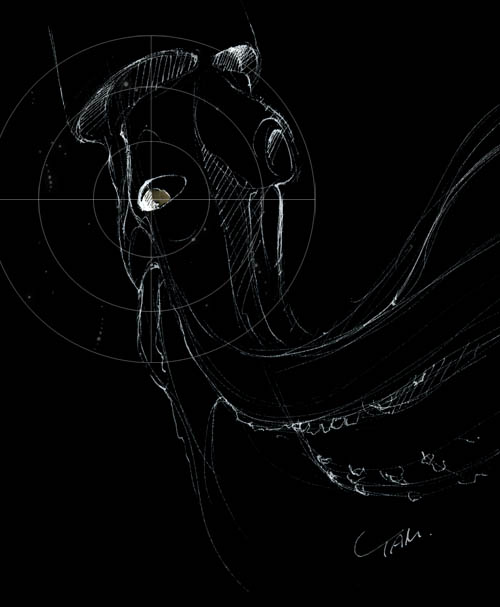

世界で初めて、深海のダイオウイカが撮影されて話題になりました。多くの人が驚愕したのがそのぎょろりとした目。ある意味人間のようでもあったのですが、一方で、どこかこちらを認識しているようには思えない違和感もありました。

学術的にも、ダイオウイカの目は大きな謎だそうです。バスケットボールほどにもなると言われているその巨大な目は、画素数も多く、色彩に対しても敏感に反応することが知られています。だからこそ疑問がわくのです。こんなに高性能な目を持っていても、そもそもその情報を処理する脳が貧弱過ぎるじゃないかと。

地上には太陽の光があふれていて様々なものが色彩豊かにその光を反射するので、高解像度の目を持つことはそのまま情報量が多いことを意味します。それを解釈する脳が優れていれば、見えているものが食物であるか敵であるか、周囲の環境がどう変わるかなど、私たちの生存に関わる重要な情報が刻々と得られます。しかし暗い深海に住むダイオウイカは、その大きな目で何を得ているのでしょう。あまりに謎なので、神が設置した監視カメラじゃないかなどという有名なジョークもあるとか。

最近の研究によるとヒントは深海生物の発光にあるようです。ダイオウイカが生息する水深600mから1000mの世界にはほとんど太陽の光は届きませんが、その代わりに大半の生物が、体内に化学物質によって光る発光細胞を持っています。深海生物同士の通信や誘因に使われているこの光はとても弱いものなのですが、ダイオウイカの目は、かなりの距離からでもこれをとらえます。星々のかすかな光をとらえる天体望遠鏡が巨大なレンズで光量を確保しているのと同じです。

深海でダイオウイカの視野に何が映っているかを想像してみましょう。周囲には小さな藻やプランクトンが光の点として飛び交っています。ときどき、流れるように、あるいは回転するように明滅する光の集団が見えます。それは大きな生物の光です。その光の色やパターンから食べ物を見分け、その正確な方向を知り、そちらに移動することができれば獲物に到達できるでしょう。ダイオウイカが特定の光のパターンに恐ろしい速度で襲いかかってくる映像は、番組でも紹介されていました。さらに、スエーデンの生物学者、ダン・エリック・ニルソンは、ダイオウイカの目が120m先の微かな光も見分けることから、周囲の光るプランクトンの動きによって唯一の天敵であるマッコウクジラが水をかき分けて近づいてくるのを知るのではないかという説を唱えています。

このように考えると、どうやら、高解像度高感度の目は図像を認識するのに役に立つはず、という私たちの常識は通用しません。180°反対側に配置された左右のダイオウイカの目は、全方位を同時に見るレーダーに近いものなのではないでしょうか。広大な暗闇の空間の中で、様々な深海生物が放つ微かな光点の位置を3次元的にとらえて反応するための巨大なドームスクリーンだと考えると、視線の奥に見える深い闇の異質さも理解できそうな気がします。

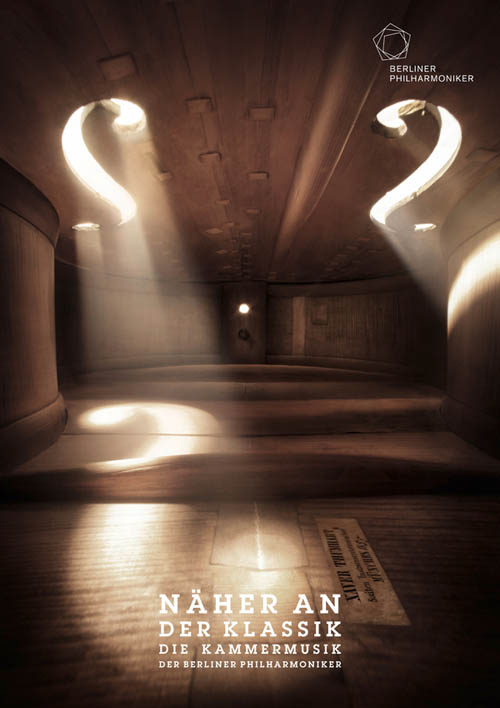

楽器の演奏については全く不調法なのでハードルが高いのですが、デザイナーとして楽器の、特にアコースティックな楽器の構造が好きです。

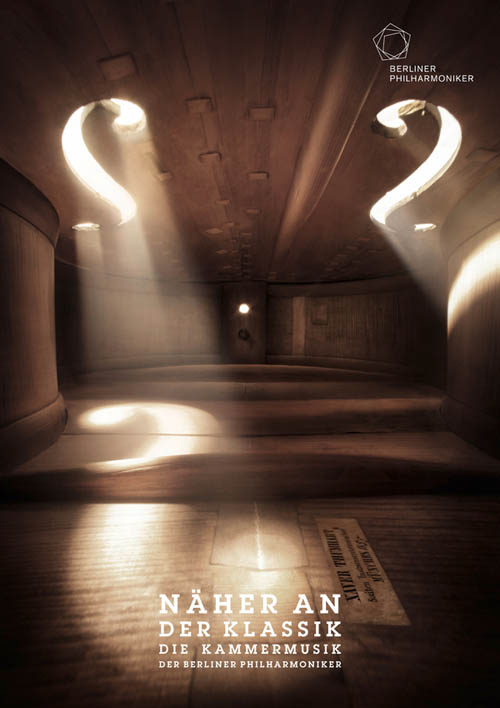

先日、楽器の内部構造を建築写真のように撮影した一連の写真を知りました。Bjoern Ewersという写真家による、ベルリンフィル室内楽オーケストラのキャンペーンポスターらしいのですが、楽器の内部空間の魅力をこれまでにない方法で見せてくれる写真に、強い感銘を受けました。

生の音を奏でる楽器の多くは、共鳴のための空間を内部に持っています。弦やリードの振動によって生まれた音は、その空間の中を様々に伝わりながら、より力強く美しく醸成されて、音色となります。一連の写真は、その共鳴箱を建築のインテリアにみたてて、音の出入り口から差し込む光で撮影するというアイデアが秀逸。高解像度のファイバースコープで撮影したのでしょうか、見ていると美しい音が聞こえてきそうです。

バイオリンの独特のカーブを持った共鳴箱が、どのようにしてあの美しい音色を生み出すかについては、まだ十分には解明されていません。もしあれが単純に四角い箱だったら、向かい合う面の距離に合う長さの波が何度も往復して、特定の音ばかり強く出るようになってしまうでしょう。あの優雅で複雑な曲面が、様々な音域に柔軟に対応するために採用されていることは間違いないようです。

良く知られている事ですが、音階は、音の波長の不思議な調和でできています。1オクターブ上がるとちょうど波長が半分になり、その音を生み出す弦の長さも半分になる。つまり、音階に対応した長さの弦や管を並べると、1オクターブごとに半分、半分の半分、半分の半分の半分…と変化していく、きれいなカーブを描く列ができる事になります。これを数学的に言うと、等比級数と言ったり指数関数と言ったりするわけですが、それが人の耳にも心地よく聞こえるのです。

この音色と物理法則の美しい関係は、多くの物理学者や数学者を魅了してきましたが、当然の事ながら楽器のデザインの根源的な基調にもなっています。ギターのフレットのピッチが心地よいリズムを持っているのも、グランドピアノの上から見たかたちが美しいカーブを描いているのも、パイプオルガンの管が壮大なアーチを作るのも、みな同じ理由からなのです。

あー、アコースティックな楽器デザインしたい。

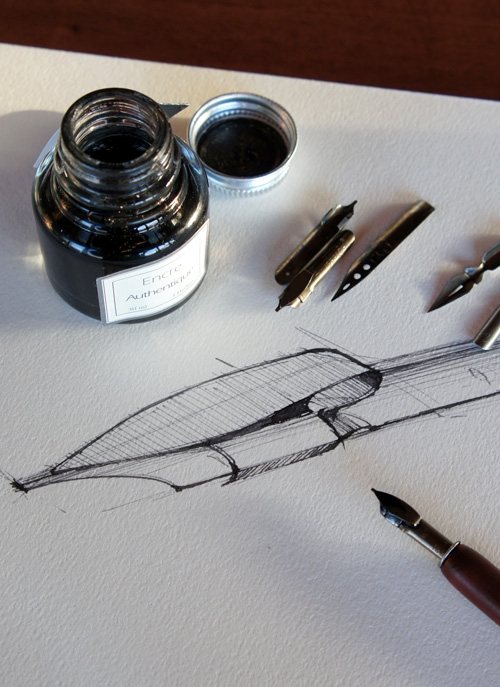

海外の都市を歩くときの楽しみのひとつは、文具屋さんを訪れることです。文房具は単価が安すぎるアイテムや、日本で使う習慣のない道具は輸入されないので、その国独特の文字や紙の文化に触れることができます。

先日のパリ滞在中も、何度も文房具屋に足を運びました。やはりペンの国ですね。本当にいろいろな形のペンがあり、そのひとつ一つが個性的で美しい。日本ではGペン、かぶらペンぐらいの種類しかなく、メーカーが違っても形はほとんど同じですが、パリのペンは、それぞれの形に個性があり、ひとつ一つの書き味が違うのです。その品揃えの豊富さは、日本の毛筆店そっくり。欧米人が日本の書道用の筆を見れば、同じようにそのバリエーションに驚くのでしょう。

ペンも毛筆も、墨液に先端を浸けて一度含ませてから書くのは同じです。どちらも液体が隙間に入り込もうとする性質、毛細管現象を使って基の方に墨液を保持し、巧みに先端に送り出します。

共通する課題は、液体をできるだけ多く含んで、少しずつ安定して送りだすこと。書道用の筆が油絵の筆などと違って、基が太く先端が細くまとまっているのは、たっぷり含んでそれを細く送り出し、長く字を書き続けるための工夫です。ペンのインキを送り出す溝の一番上や中間には、ひとつまたは複数の穴があいていますが、これがインクタンクの役割を果たします。素材や構造は全く違うのですが、西洋のペンも日本の筆も、毛細管現象との戦いがデザインに現れ、先端の太さや墨液の量の違いによって、様々なバリエーションが生まれるのです。

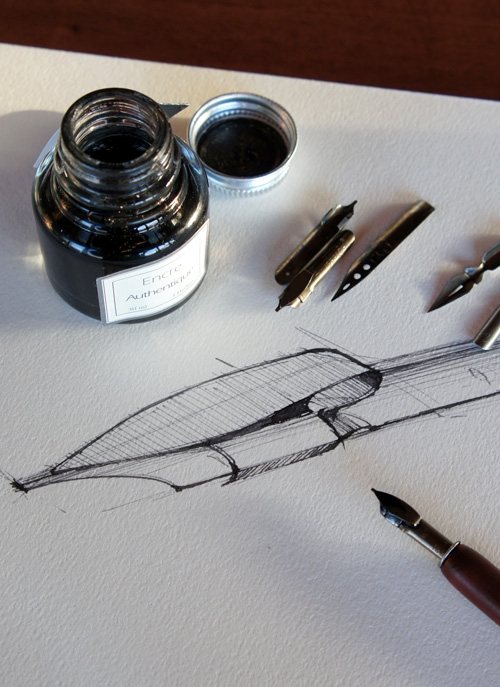

そんなパリの文具店で、ちょっと変わった形のペン先を見つけました(上のスケッチ)。ペンの上にもう一枚金属の板が乗っていて、ペンとその板の間にインクを抱え込みます。どうやらカリグラフィー用のペンらしく、いろいろな幅のものがありました。試しにスケッチに使ってみると、一回インクを付けるだけで結構持つので、なかなか快適。

帰国してから、早速プロジェクトのデザイン・スケッチに使ってみました。いつもボールペンを使っていたので、久々のつけペンは緊張感があります(インク瓶を倒したりペンを落としたりすると、すべてが水泡に帰す…昔良くやりました)。紙はかなりラフな水彩紙を使い、にじみを楽しんでいます。インクは店長さんおすすめの公文書用の黒、「三百年持ちます」だそうです。真っ黒ではなく柔らかいチャコール系の黒です。

原画を使ったプレゼンテーションは、なかなか好評でした。いかにも「原画」なので、ていねいに扱われるのがなんかうれしい感じ。

カリグラフィペンはボールペンに比べるといささか小節(コブシ)が効きすぎるので、どうしても絵のタッチが少し演歌調になりますが、まあこれはこれで良いかなと。準備とお手入れも面倒なのですが、しばらく使ってみようと思います。

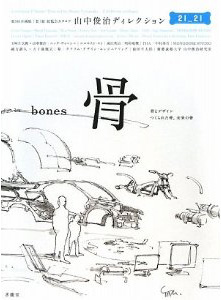

その日の私は、美術館資料室で出会った数百のとんぼの、あまりの美しさに圧倒されていました。作者が愛飲していたという、ニッカピュアモルトの瓶に数本ずつ刺さっているそれは、ひとつ一つが形の違う手作りの「竹とんぼ」。

小型機のプロペラを思わせる翼は、中心に近い部分のねじれが大きくなっています。速度が大きい先端にいくほどにねじれを小さくするのは、航空機のプロペラの常道であり、それだけでもこの竹とんぼがエアロダイナミクスをはっきり意識したものであることが分かります。先端には、慣性モーメントを大きくするための重りとして金属のプレートが張られていました。こうすることで、勢いを失わず、滞空時間を長くすることができるのでしょう。記された数字はどうやらそれぞれの部品の重量のようです。

製作者は工業デザイナーの大先輩、秋岡芳夫さん(1920-1997)。彼は晩年に「スーパー竹とんぼ」と自ら命名した竹とんぼを数千機、製作しました。彼が創作したこの「スーパー竹とんぼ」は、いまでは競技用竹とんぼとして広く親しまれています。

目黒区美術館では、この秋に秋岡芳夫さんの大きな展覧会を企画しているそうです。この竹とんぼばかりでなく、若い頃にデザインしたというラジオやバイク、学研の「科学」の付録教材、2万点におよぶという道具のコレクションとその写真などの、膨大な遺品を見せてもらいました。

最も印象的だったのは、彼が二人の友人と始めた日本で最初の工業デザイン事務所のアトリエの写真でした。モノを作る喜びにあふれた空間で秋岡氏が、仲間達と本当に楽しそうに写真を撮り合った様子が伝わって来ます。この資料室に突然に呼ばれた私は、展示アドバイスを求められたのも忘れてただひとつ一つを眺め、いつの間にか涙ぐんでいました。最後まで自らの手で作り続けた秋岡さんは、こんな歌を残しているそうです。

–

我ら竹とんぼ奇(貴)族。

ぼくは竹とんぼ作って楽しんでいる。まさかこんなに続くとは思わなかった。

こうすればこうなる。この技術はここで使えばよい。

これで作ればこんな形になる等々わかるまでが楽しいのだ。

わかってしまった後、それを作ることは、ある意味で苦痛になる。

なぜならば、それ以降は創造ではなく、おおげさに言えば工業製品を作るのと変わらない。

作りながら考え、考えながらつくる、この楽しみは他のものには変え難い。

竹とんぼをいまだに作り続けているのは、まだ行きつく先が見えないからだと思う。

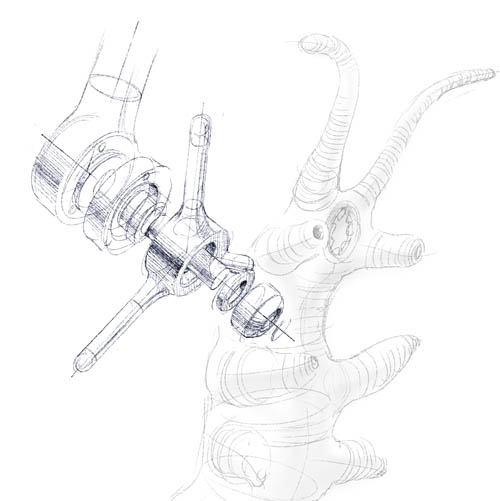

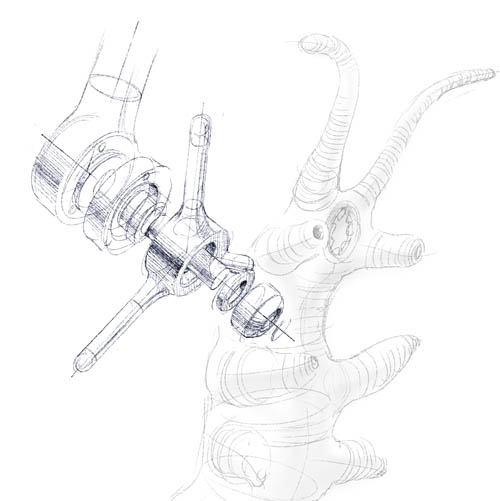

ポール・セザンヌは友人への手紙の中で、「自然を円柱、球、円錐として扱え」と書いたそうです。その意味については諸説あるようですが、私が工業製品のデザインスケッチを描くときにも、この3つの立体が起点になる事は確かです。工業製品の場合、モーターやヒンジやギヤなどの動く所はほとんど中心軸を持つ回転体で、大小さまざまな円柱や円錐が折り重なって主な構造体を作っています。四角い立体のコーナーの丸みも、立体として捉えればたいてい1/4円柱になります。

人体の場合も、体の各部を円柱、球、円錐に置き換えて構成して行くと描きやすくなります。実際、漫画の入門書などにもそんなことが書いてある。しかしこれだと、デッサンの基本の話でしかありませんね。セザンヌのこの言葉は、美術の教科書には、キュビズムの夜明けとして引用されているようですし、上の絵などを見るとこの時代としては新しい形の見方だったのかもしれません。でも、実はセザンヌも、単に友人にデッサンのコツを教えていただけだったりして。

これに関連して、科学ジャーナリストのこばやしゆたかさん(@adelie)さんのつぶやきで、あることを思い出しました。「象の時間ネズミの時間」で有名な本川達夫さんは、全ての生物の体は「円柱形」であると主張しています(歌まで作ってる!)。発生学者の倉谷滋さんも以前お会いしたときに、「節のある円筒が生物の基本構造だ」と話してくれました。福岡伸一さんも著書の中で、「人間は考える管」であると。

確かに生き物の体は、「管」が基本になっています。ミミズのような非常に原始的な動物は口から食物を入れて後ろから排泄する単なる管になっていて、進化とともにいろいろ複雑にはなったものの、多くの動物の基本構造はみな同じです。手足などの骨も全て大まかには中心軸の周りに対象な円筒または管になっていますし、樹木などの植物は、まさに枝分かれする円柱そのものです。

もしかすると、自然を見ることに優れたセザンヌは、動植物の普遍的構造である円筒を直感的に感じ取っていたのかもしれません。セザンヌの直感と生物の基本形が、なんかぴたっとつながってとてもうれしくなりました。芸術にも造詣の深い本川先生の事だから、どっかでセザンヌくらい引用してそうですが。

上の絵はセザンヌの「カード遊びをする男達」。下のスケッチの右側の生き物はベルベットワームです。(ベルベットワームは有爪動物という体の部品がほとんど管でできている原始的な動物。動画を一応リンクしておきますが、気の弱い人は見ない方が良いです。)

星空をながめながら、この輝きはほとんどが核融合なんだよなと思うと、不思議な気がします。星の力である核融合と、原発の核分裂は違う現象ではありますが、あらゆる原子が普遍的に内包している核エネルギーを利用している点では同じです。これからの原発を考えるために、少しの時間、宇宙に目をやってみたいと思います。

地球は人類のゆりかごである、しかし人は永遠にゆりかごで生きることはできない

「宇宙開発の父」ツィオルコフスキーは、ちょうど百年前の1911年に友人への手紙の中でこう書いたそうです。彼は、人類が「ゆりかご」で暮らせなくなってしまう可能性についても想像したでしょうか。

地球の最初の生命が約40億年前にあらわれたときから、太陽は安定した核融合炉として地球にエネルギーを供給し続けています。太陽からは放射線もやってきますが、地球の磁気と大気が遮ってくれるので、地上には暖かい光だけが降り注ぎます。地球にも少しばかり放射線を出す物質はありましたが、大規模な核分裂もなく、遠い核エネルギーの恵みを受けながらその脅威とは無縁の世界、それが私たちの地球というゆりかごだったのです。このゆりかごの中では様々な生物達が進化して来ましたが、ごく最近、その末裔である「人類」という生き物が、地上でも核エネルギーが手に入ることに気がつきました。

この発見の前までに人類が使って来たエネルギーは、他の生物達と同様に太陽のエネルギーでした。風や水などの自然エネルギーはもちろん、火をおこす事も太陽の恵みで集められた炭素を燃やすことに他なりません。しかし、太陽の恵みだけで生きるのに限界を感じ始めていた人類は新発見のエネルギーを、(最初は愚かにも同胞を殺すのに使ってしまいますが)やがて夢のエネルギーとして自らの生活を支えるために使うようになりました。

しかし今、多くの人が根源的な違和感を感じ始めています。テレビでは連日核物質の飛散が報道されていますが、そもそも私たちは核物質から発せられる放射線を見る事も感じることもできません。地球の生き物は、太陽からやってくる「光」に対しては上手に適応し、とても高度な感覚器「眼」を獲得しました。凶暴な生き物や環境の変化やなどの様々な脅威から身を守るためにもそれを利用しています。しかし私たちは、自ら生み出してしまった放射線に対しては何も感じないままに、生命の根幹であるDNAが傷つくのを許してしまう。これまでの進化の過程で放射線を感じ取る能力も防御も必要としなかったので、全く無防備なのです。

私たちは震災でダメージを受けた原発の廃棄にすら、恐ろしく時間がかかる事にも茫然としています。そもそも核反応は宇宙スケールのエネルギーであり、人の一生とはタイムスケールが違うのかもしれません。どうやら人類は途方もないエネルギーに手を出してしまった事に気がつき始めました。

おそらく人類が宇宙をすみかとし、自由に動き回るようになる頃には核エネルギーも使いこなしていることでしょう。「自然エネルギー」と私たちが呼んでいるような形のエネルギーは宇宙にはほとんど存在しません。宇宙では宇宙にありふれたエネルギーを使うとすれば、核エネルギーを人類が使い始めたタイミングと、人類の宇宙進出が重なったのは偶然ではないのかもしれません。ツィオルコフスキーが言うように、私たちがゆりかごから出て行く次期が来たのでしょうか。

どうやらここが正念場です。人類が核エネルギーを征してゆりかごを脱するのか、太陽の恵みを見直して、もうしばらくゆりかごで暮らすのか。放射線量や電気使用量のグラフとにらめっこしてしまう日々だからこそ、こんなスケールで考えてみることも大切だと思います。

(写真はNASAハッブル望遠鏡ギャラリーから、星の死滅によるガスの放出。NGC 6302 )

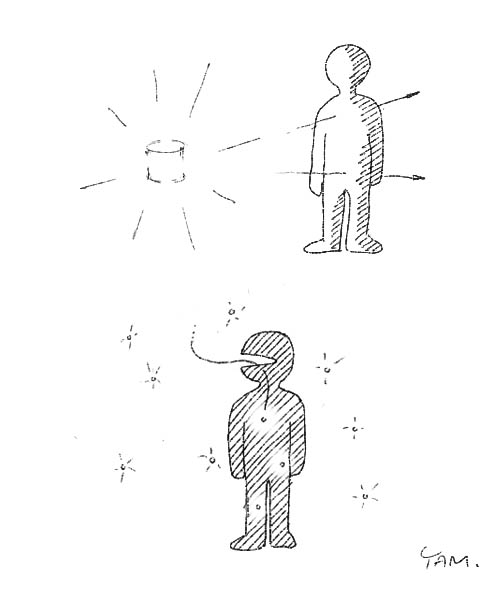

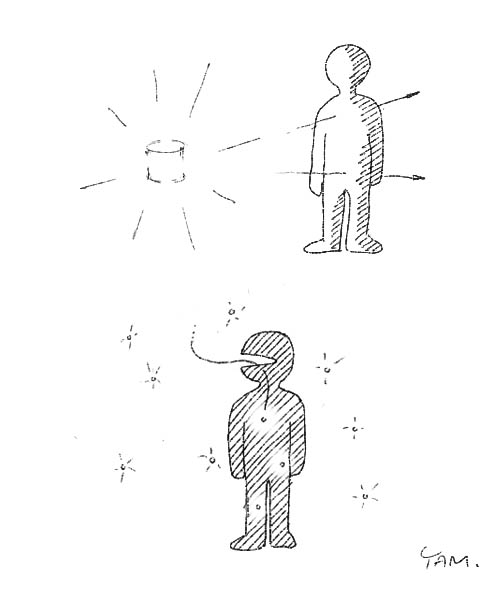

まだ、地震で被害を受けた原発を押さえ込むための努力が続いていますが、報道を見ながら家族と話してみると、「放射能」という言葉が表す物の実体をイメージすることの難しさを改めて思いました。専門家でもなんでもないのですが、家族に説明するつもりで放射能についての私なりのビジュアルイメージを描いてみます。

「放射能」という不思議な言葉は、ラジオ・アクティビティの訳語として作られました。ラジオは「光の放射」を表す言葉、アクティビティは「能力」です。かつて、何やら目に見えない強い光を発する物質を発見した科学者達は、その物質たちの働きの総称として、ラジオ・アクティビティ(放射能力)と名付けました。その後、科学者達はこの「放射能力」のある物質を精製して一カ所に集めると、それが互いに影響し合ってものすごく強い光を出すことを突き止めました。これを利用した原子力発電では、その強力な見えない光でお湯を沸かして蒸気の力で発電しています。

さて、このように「放射能」という言葉は、もともとは機能を表す言葉なのですが、広く二つの意味で使われてます。

一つは「目に見えない強い光」(放射線)そのものの意味。この場合「放射能を浴びる」などと表現されます。この光の特徴は、目には見えず、透過力が強く、かつ破壊力があることです。かすかなものは自然界にも普通に存在していて、ほとんど無害なのですが、強力な源の近くで大量に浴びる事はとても危険です。日光浴でもときには火ぶくれになりますが、体の表面の火傷なのですぐに直ります。ところがこの目に見えない光は体の内部まで一様に焼くので、痛みはなくても人体は致命的な損傷を受け、かつ非常に回復が難しいのです。

原子力発電ではこの光が外に漏れないよう、分厚い金属で厳重にカバーしています。もし原子炉が壊れて中から直接光が出て来たら、服や家屋もほとんど遮る役には立たないので、ともかく離れるしかありません。10センチの距離なら火傷する電気ストーブでも、10m離れれば何の効果もなくなるように、距離を取ることがとても効果的です。

一方「放射能に汚染された」とか「雨と一緒に降ってくる」などと表現するときの放射能という言葉は「放射能力のある物質」の意味で使われています。目に見えない光を発する「光る粉」をイメージしてみましょう。ひとつ一つはわずかな光なので、体についても短時間なら害はありませんが、大量に吸い込むと体の中のあちこちがその光によって損傷を受けます。この物質にはいろいろな種類があるのですが、中には何年、何十年も光り続けるものもあります。そういうものが体の中に留まると、傍らにある細胞は長期間その光を浴びることになり、癌などの疾患を引き起こします(期間は短くても強く光るものもあるので寿命が短いから安全とは言えませんが)。

この「見えない光る粉」が広範囲にばらまかれてしまったときの対策の基本は、ともかく体に入れないようにすることです。なるべく浴びないこと、浴びたらすぐに洗い流すこと。毒ではないので解毒剤のようなものはありません。良く似た物質で、放射能力のないものを大量にとると、体にたまるのを防ぐ効果はあります。

以上のように「放射能」という言葉は、二つの実体が混合されたまま使用されています。「放射能漏れ」と聞いたときに、光そのものが放射されているのか、光る粉がただよい出たのかを見極めることは大切で、それによって全く対処が違います。

いずれにしても目に見えないし、何も感じられない現象なのでとても不安になりますが、だからこそ、きちんとしたイメージを持つことが、私たちの身の守るための第一歩だと思います。

(この文章は一応技術職にある私の理解を、分かりやすく伝えようとしたものです。私は原子力の専門家ではありません。よりきちんと伝えるための専門家の方の助言をお待ちしています。)

沖縄の美ら海水族館は、何時間いてもあきない場所の一つです。大水槽を泳ぐ数体のジンベイザメが有名ですが、同じ水槽の中で巨大なマンタ(ナンヨウマンタ)に会えるのも楽しみの一つ。深さ10m幅35m奥行き27mの大水槽の、厚さ60センチのアクリルパネルの向こう側を羽ばたくように泳ぐ、幅4メートルのナンヨウマンタは優雅そのもの。世界で最も美しい生き物の一つと言えるでしょう。

ナンヨウマンタの口の両側には頭鰭(とうき・あたまびれ)と呼ばれるヒレがあり、これがとても面白い動きをします。このヒレは、高速巡航時には、円錐状に丸まって、口の両側に牙のように前方に突き出されていますが、方向を変える時や何かを食べるときには、下方にするすると展開され、舵と触角の役目を果たします。

頭鰭は外側に向かって巻き上げられるのですが、とても不思議な感じがします。私たちの手のひらが体の内側に向かって折り曲げられることや、いろいろな動物の手足が内側に向かって折り曲げられるのを見慣れているせいでしょうか。泳ぐ方向を変えるたびに片方ずつヒレを巻いたりのばしたりする所を見ていると、なんだか未知のテクノロジーを使った異星人の乗り物を見ているような気持ちになって来ます。

オニイトマキエイと呼ばれてきたこの巨大なエイは最近になって、オニイトマキエイManta birostris とナンヨウマンタ Manta alfredi の2種類に区別されることになりました。美ら海水族館始め日本の水族館にいるのはナンヨウマンタで、改めてオニイトマキエイと呼ばれるようになった種は、もっと巨大で滅多に人とは交流しない大回遊魚だそうです。動画は、マンタに2種類があることを発見した、オーストラリアの研究者アンドレア・マーシャルのインタビュー。頭鰭の動きがよくわかる美しい映像が連ねられています。

–

前回に続いて、SUICA改札機の裏話的開発ストーリーです。

実験は田町の臨時改札口で行うことになりました。二日間の実験でしたが、準備には2ヶ月以上を費やしました。実験なんだから、うまくいかなければやり直せば良いと思うかもしれませんが、実際には、ある程度以上の規模の実験はコストも手間もかかるので、ワンチャンスになることも少なくありません。そう思って、周到に準備することは重要です。

被験者となってくれる人たちに、何時間もつき合わせることはできないので、ひとりづつ約束をとりつけ時間と人数を調整する必要もあるし、記録装置のセッティング、分単位のタイムテーブル、人員の配置とその人たちに配布するマニュアル、その場で実験内容を変更できる実験機の設計と準備など、意外に複雑で大きなイベントになります。

実験では驚くような光景がたくさん見られました。今では考えられないことですが、カードを縦に当てる人、アンテナの上で激しく振る人、有人の改札機のようにカードを機械に見せて通ろうとする人、ともかく光っている所にかざす人…。

いろいろな形のアンテナを試してみると、解決策は意外にシンプルな所にありました。「手前に少し傾いている光るアンテナ面」、それだけで多くの人がちゃんと当ててくれることがわかったのです。その他「ふれてください」という文字による案内が有効であることや、警告表示がおかれるべき位置などもわかってきました。それらの結果をふまえて作られた改良型による1999年の実験では、読み取り率は劇的に向上し、5割近かったエラー率が、1%以下に下がりました。これによって経営陣のGOがかかり、SUICAは2001年から導入されます。

実験のデータや設計条件から私が決めたアンテナ面の傾斜は13.5度でした。現在、全国に広がりつつあるICカード改札機は、ほとんどがこの角度。実験後に意匠権を取得し、全国の改札機が同じ形で使い心地が変わらないことの重要性を訴えたことも幸いしたのか、今や数千万人が同じ角度の改札機を使用しています。

この実験が実効性のある結果が得られたのは本当に幸運だったと思います。もともと勝算があったわけでもなく、原型はデザインしたものの最終的な改札機の外観は各メーカーにゆだねられているので、私にとっても、自分の作品として広報するような仕事ではないと思っていました。しかし2004年に、友人の平野敬子さんの尽力によりJR 東日本の協力を得て、この開発経緯を紹介する展覧会が開かれてから状況が一変し、今ではそれが私の代表作のように言われるのですから、不思議なものです。

(写真は、上が1996年の実験に使われた試作機、下は1997年にデザインされ、現在のものの原型となったプロトタイプ)

Suicaの開発プロセスについて触れておきたいと思います。すでにいろいろなところでしゃべったり書いたりしたことなので、ここでは裏話的に。

ことの発端は、1995年にJR東日本の非接触自動改札機(まだSuicaという名前はなかった)の開発担当者が、私のところに相談に来た所から始まります。ICカードを使う改札機については、すでに10年以上研究されており、技術的にはほぼ現在と同じレベルに近付きつつありました。

しかし、実際に試作してテストしてみると、ちゃんと通れない人が半数近くに登りました。特に実験に参加した重役達の評判は悪く、「私のは5回に一回しか通してくれない。2割バッターだ」などと、開発部長が会議の席で罵倒される場面もあったりして、開発中止直前に追い込まれていたそうです。

原因はある程度分かっていました。お財布ケータイやセキュリティカードに慣れた現代の皆さんなら、カードを当てる場所はすぐにわかるでしょうし、当ててから、機械が反応するまでにほんの少し「間」があることも知っています。でも当時の人はそんな機械は見たこともなかったので、当てる場所さえ見当がつかず、ちょっとカードを止めるコツなど誰も知らなかった。

「うまくアンテナ面に当ててくれるように、そして、一瞬止めてくれるようにデザインできませんか」私には、できるともできないとも言えませんでした。一般的に新しい原理の機械の使い勝手に対しては、デザイナーの直感が全く無力である事をよく知っていたからです。

ただ、アメリカから帰って来たばかりの認知科学を専門とする友人が言った言葉を思い出しました。「たくさんの被験者を使う必要はない、実験機を作って丁寧に観察すれば数人の被験者でも、使い勝手の大半は解決できる」まだヤコブ・ニールセンが名著ユーザビリティ・エンジニアリングを書いたばかりで、日本ではユーザービリティという言葉もあまり知られていない時代でした。

私は、聞いた知識をかき集めて、「実験提案書」を作りました。もちろん自分でやるつもりはありません。なにしろ、やったことがないのですから。しかし、その提案書は案外に評判が良く、是非その実験をやってくれということになったのです。

「面倒なことになった」。そう思いながら引き受けたのは翌年のことでした。

その2へ続きます。