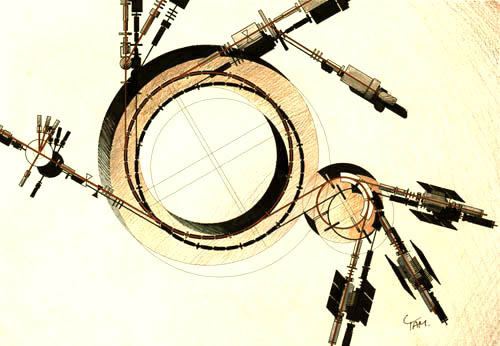

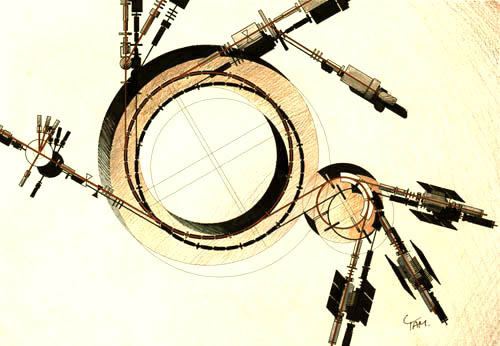

上のスケッチは、15年前に、小型のシンクロトロンの設計図の美しさに惹かれて、それをカラーイラスト化したものです。

シンクロトロンは、ダビデがゴリアテを倒すのに使ったとされる革ひも投石器の要領で、陽子や電子などの小さな粒子を投げる装置です。二つの円は、強力な磁石によって粒子を振り回す軌道。それに接する直線はその円周を素粒子が出入りするための通路。素粒子は磁石に引っ張られながら円軌道上でくるくる回るうちに加速されて、接線上に飛び出します。投げるものはとても小さいのに装置は巨大で、莫大な電力を使用します。射出された高エネルギー粒子は,原子核を壊す実験に使われたり、がんの治療に使われたりします。

いわゆる高エネルギー物理学と言われる分野の研究施設の多くは、このようなシンプルな幾何学で構成された構造物になっています。そこでは物質の根源を探るべく、巨大なエネルギーの粒子を原子にぶつけるために、直径何キロもの円や、長さ30キロもの直線の、巨大な加速器が稼働しています。

その巨大絵は、シンプルな物理法則の体現であり、人の英知の図形です。しかしその一方で、生態系にはあり得ない形とスケールは、原子核と素粒子の世界が私たちのよく知る自然現象とは全く異質のものである事を象徴しているようにも見えます。

地球の生態系は、太陽という遥か彼方の核エネルギーの余熱だけで生命を営んで来ました。しかし人類は太陽の恵みだけで生きる事に限界を感じ、地上での核エネルギー利用を実用化しました。物質の根源を知る事で発見した核エネルギーは桁違いに大きく、私たちがこれを使いこなせるかどうかを危ぶむ声は小さくありませんが、どうやら後戻りはできないようです。

人の英知が描き出す新しい図像が、生態系という古くからの美しい絵の中に、いつか調和してくれる事を願うばかりです。

(スケッチ初出:AXIS vol.59 1995年)

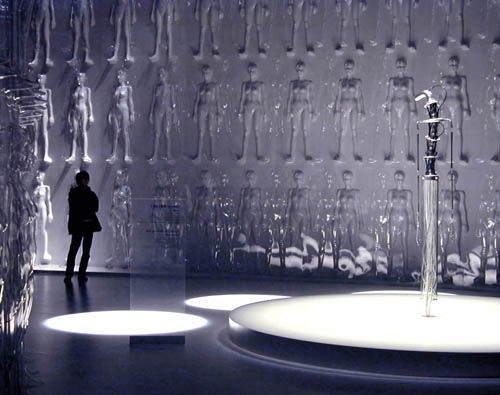

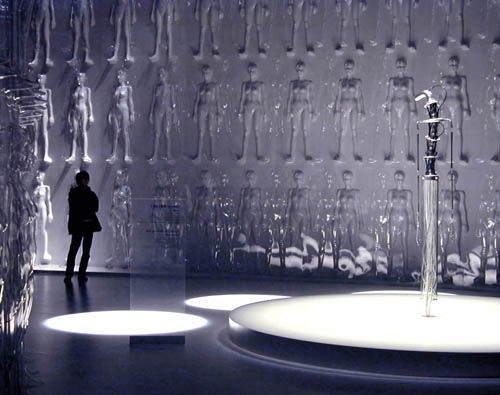

吉岡徳仁さんとの出会いは、2001年の日本科学未来館のオープニングイベント、「ロボット・ミーム」展の会場構成を依頼したことでした。

きっかけはその前年のISSEY MIYAKE Making Things展でした。30代前半だった吉岡さんの展示には、手垢にまみれた「スタイリッシュ」への断固たる決別があり、それに深く感銘を受けたのを憶えています。

「ロボット・ミーム」展は、ロボットと人々の新しい交わりを提示する事を目的とした、藤幡正樹氏と松井龍哉氏と私の3人展でした。私は二人を説得し、吉岡氏の事務所に直接電話で会場デザインを依頼しました。

電話から二月後に彼が提示したアイデアは、マネキン人形を型にして人型レリーフのポリカーボネートパネル700枚を使って、会場に巨大な迷路を作るというものでした。

吉岡さんはとてもシャイな人で、多くを語りません。提案の時も、スタッフの女性が説明し、ご本人はただ穏やかに立っています。しかし、モデルや試作品を眺める吉岡さんの視線からは、彼が自らの案を心から愛しているのだということが伝わってきました。提案は、コストを押さえつつも巨大な空間を巧みに利用して、私たちのビジョンをより大きく開花させた見事なものでした。

おだやかな吉岡さんには、タイトルの「奇人」の印象はありませんが、その後、具体的な打ち合せに入って、やはり一筋縄では行かない面も見せてくれます。

あるとき私の作品であるCyclops(写真)の照明の事で、彼の意見と衝突しました。その時は「わかりました」と引き下がってくれたのですが、後日、施工図面を見ると私の要求が反映されていない事に気がつきました。多分ミスなのだろうと思って電話すると「いや、そのライトはいらないと思います」というはっきりとした拒否。そこでその必要性をさんざん訴え、了解されたと思って電話を切ります。2週間後の最終の施工図をみるとやはりない。

少し頭に来て会いに行くと、にこにこしながら「やっぱり照明いらないと思います」と悪びれもせず繰り返すのです。彼の頑固な一面を見せつけられて、私は提案しました。「現場で決めましょう、照明を取り付けられる穴はあけておいて下さい。」

「ロボット・ミーム」展は2001年12月から2002年2月まで開催されました。展覧会の初日にCyclopsの前にじっと立っている吉岡さんを見つけて、私は労をねぎらう言葉をかけました。吉岡さんはただ笑みで答えて一言。

「この場所が一番好きです。」

くだんの照明は私の要求通りに設置されていました。だから言ったじゃないかと喉まで出かかっていた言葉は、彼の幸福そうな横顔にかき消されてしまいました。

その後の吉岡さんの活躍は言うまでもないでしょう。マテリアルボーイと呼ばれる天才の、文明が生み出す物質への深い洞察は、世界の人々を魅了し続けます。吉岡さんの展示を施工した人達に会うと、口を揃えて「いやあ大変でした」と言います。その度に、吉岡さんの穏やかな、しかし決して妥協しない笑顔が思い出されます。

ドイツLAMY社のサファリSafariという万年筆に初めて出会ったのは、二十歳の頃でした。「少しも速そうじゃないのに、かっこいい」と驚いたのを憶えています。この時の「速そうじゃない」というおかしな感想については、少し説明を要するかもしれません。

小学生の頃、私はいつもシャープペンやボールペンを乗り物に見立てて遊んでいました。お気に入りのボールペンは潜水艇だったり宇宙船だったり。だから文房具を選ぶ基準もスピード感でした。筆記具らしさも使い勝手も関係なく、速そうなペンがかっこいいペンだったのです。

大学生になってまで「潜水艇」だったわけではないのですが、子供の頃からのプリミティブなかっこよさ観からは抜け出してはいなかったと思います。だから都内の大型文具店で出会ったサファリの、「速そう」ではない魅力に衝撃を憶えたのでしょう。

不思議な説得力のある未知のかっこよさでした。貧乏学生だった私は、何度かその売り場に見に行ったあげく、崖から飛び降りるつもりでその万年筆を手に入れました。そして、いつも持ち歩き、分解したりしているうちに少しずつ分かってきたのです。

グリップの二つのへこみがペン先を正しい向きに保持させるためにある事、インクの残りを確認する長円の窓が、筆記中に上に向くようにネジの終端が調整されている事、しっかりしたクリップが一本の金属棒を曲げて作られている事、キャップエンドの魅力的な十字が組み立て用ネジの頭である事。形のひとつひとつに意味を発見するたびに感銘を受けました。

おそらく私は、この万年筆によって生まれて初めて「機能美」の存在に気付いたのです。それは私にとって最初の工業デザイン体験だったとも言えます。こうしてサファリ万年筆は私のデザインの原点になり、それが今もLAMYの主力商品である事が、デザイナーとなった私を奮い立たせてくれます。

上のスケッチはサファリでサファリを書いてみたもの。実は私はこの万年筆を普段のスケッチには使っていません。どうやら私は絵を描くときと字を書くときにペンの傾きが違うらしく、ちょっとしっくりこないのです。サファリは元々、子供たちが使う初めての筆記具として開発されたとか。字を書くための正しい持ち方を、私に教えてくれているのかもしれませんね。

私はクラシック音楽をよく聞きます。といっても自分では全く演奏しないし、作曲や演奏家に詳しいわけでもないので、ただのミーハーな名曲ファン。

クラシック音楽を聴きながら、作曲家の伝記や音楽の歴史などを読むのも好きです。作曲家たちが、時代の流れの中で何を感じ取り、どんな新しさを発見し、何と戦ったのか。どのように自分の才能と向き合い、他の音楽家から学んでいったのか。そんなことにわくわくします。

批判を気にしながら生涯スコアを修正し続けたブルックナー。あらゆる作曲技法に精通しているが故に新しい流れに乗り損なうマーラー。新しいコンセプトの提示にしか興味がない皮肉屋のサティ。ドボルザークの旋律の美しさに嫉妬するブラームス。ショパンを敬愛し続けるリスト、そのリストに作曲なんかやめて僕の曲だけ演奏してればいいと言い放つショパン。

なんて楽しい、愛すべき芸術家たち。これが美術家やデザイナーの話だと、いちいち共感できるできないを考えたり、技法の詳細が気になったりするのですが、音楽の素養のない私は気楽なものです。

その一方で、作曲家が新しいコンセプトを発見して狂喜したり、それを理解されないことに悩んだりする姿は、私自身の日々の活動にぴったりと重なります。つまり、私にとって作曲家の世界は、クリエイターとしては共感しながらも、技能的には全く遠い、近接しながら交わる事のない、楽しきパラレルワールドなのです。

エリック・サティは1920年に「家具の音楽」を作曲しました。バウハウスのデザイナー達とも交流があったサティは、家具のように快適生活のためだけに設計された音楽という当時は画期的なコンセプトでこの曲を作曲しました。コンサート会場のあちこちに演奏者を忍ばせて休息時間にこっそりと発表したのに、どうしても聞き入ろうとする観客に対して「おしゃべりを続けろ」と叫んで回ったそうです。

自分の新しいコンセプトが、うまく観客の体験につながらないときの、作家のもどかしさはとても良くわかります。

先日の「”これも自分と認めざるをえない”展」のオープニングの日に、あまりの混雑のためにきちんと体験できない来場者の皆さんが気になって、「観客が来ないようにする方法はないか」と真剣に言う佐藤雅彦さんを、ついサティに重ねてしまいました。

(写真:Erik Satie’s manuscript of Vexations)

ある教授がぼやいていました。「学生に聞いたら、年輪って内側からできると思ってる人が多いんですよ。ちょっと考えれば分かることなのに。」そう言われて実は内心ドキリとしました。私も随分長い間、年輪は中心からできていくのだと思っていたからです。

確かに内側から作られて行くとしたら、外側の固い幹を押し広げないと大きくなれないので、外側が割れてしまうでしょう。大木の空洞化(ウロ)も、古くなった中心部の死滅によって発生します。そう考えると年輪が外側に加わるというのは納得できるのですが、初めて聞いた時はとても意外でした。子供の頃、キャベツを割るとの中心の方が新鮮だった経験から、幹もそんな風な物と誤解したのかもしれません。実際、キャベツやタマネギの球は幹ではなく葉の塊で、内側から新しい葉ができて行きます。内側の新芽がどんどん外の葉を押し広げるので、キャベツの収穫を怠ると内部圧力で割れてしまうことがあるそうです。

樹の幹が外側に形成されて行くのだとしたら、枝はどうなるのでしょう。徐々に埋まり込んでしまうのでは?、そう、それが「節」です。節は、かつての枝が幹に取り込まれた物。だから周囲の年輪よりも古く、固いのです。

人が作る物は普通は成長しないので、年輪のような成長輪は見当たらないのですが、例外はバウムクーヘン(Baumkuchen:ドイツ語で木のケーキ)ですね。生地をかけながら一層ずつ焼いて行くので、文字通りの成長輪があります。バウムクーヘンを放射状に切るのではなく、輪と無関係な方向に板状に切り出すと、まさに木材と同じように変化にとんだ木目が現れるので楽しめます。細いバームクーヘンを作っておいて、途中で埋め込むと「節」ができそうな気がするのですが、どなたか節のあるバームクーヘン作ってくれないかな。

写真は、木の年輪に沿って生えたキノコのかわいい整列。古い中心部でも乾燥した外縁でもない中間部が居心地が良かったのでしょうか。

(撮影:檜垣万里子)

紙は、水に溶いた植物繊維を目の細かい網で薄く膜状にすくいあげて作ります。紙を「すく」と言い、手でやる場合には漉く、機械でやる場合には抄くという漢字を当てます。

製紙工場に行くと、連続抄紙機と呼ばれる機械の巨大な網のローラーが、水に溶けたパルプから幅1.5メートルくらいの紙を絶え間なく抄き続けます。そうやってできた紙は乾かしたりプレスされたりして、私たちがよく知る風合いと強さの紙になって行きます。生産ラインを順に追って行くと最後の方に上の写真のような、細い紙の帯が吐き出されて、うずたかく積み上げられて行く光景に出会います。

この大量の紙テープは「紙の耳」です。水から連続抄紙機によって作られる紙は、網の上に繊維を乗せて乾かしたままなので、ふちがギザギザになっています。そのふちを切り取った物がこれ。

サンドイッチ用にパンの耳を切り落とすのと同じで、紙の幅をきれいにそろえるためにギザギザを切り落としているのです。ファインペーパーと呼ばれる特殊紙も同じプロセスで作られるので、レザックやラシャ、マーメイドなどのカラフルで楽しい風合いの紙テープが余り物として排出されることになります。

通常、この大量の紙テープはすぐに溶かされ、紙の材料に戻されるのですが、今回「銀座目利き百貨街」のために特別に少し分けてもらいました。のりもついていない紙テープなので、何の役に立つのか分かりませんが、ロールに巻いて売ってみます。

このテープの特徴は片側が「抄いた」ままのギザギザになっている事。紙の風合いを楽しみ、紙を作るプロセスに想いを馳せて頂ければ幸いです。

※今朝の報告では良く売れているらしいので、既に売り切れの場合はご容赦下さい。

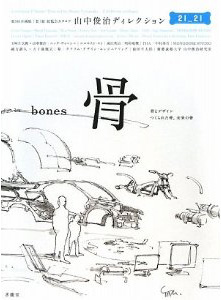

鉄砲伝来と宇宙基地で知られる種子島には、千年の伝統を誇る「種子鋏」を打つ鍛冶職人たちがいます。数年前にその作業場を見学させてもらったときのこと、私は、ふとある物体の美しさに目を奪われて、作業中の親方に声をかけました。

「あの・・・その足もとに置かれたものを譲ってくれませんか。」

初老の親方の足下には、柔らかい鉄(柄や背の部分)と固い鋼(刃の部分)を叩き合わせたばかりの鋏の原型が並べられていました。それは長い棒のついたナイフのような物体で、この後に長い柄をくるりと丸めて二つ合わせるとあの鋏の形になります。

変なことを言い出す人がいるもんだと苦笑いしながら、親方はそれを手渡してくれました。まだ暖かいその物体には、仕上げられた繊細な種子鋏にはない、親方の息づかいがありました。荒々しい質感と素朴で実直な形には、これから鋏になるという意思が込められているようにも見えました。

ものづくりの現場が大好きな私は、製作途中の物にしばしば魅せられます。職人の作業場や工場に、刹那的に現れる不思議な物体たち。本来の機能はまだ持っていないのですが、そこには、作り手の苦心の痕跡があり、製造技術の知恵と工夫があらわになります。

明日から開催される銀座目利き百貨街のために、いろいろな現場からそうした半製品、「はんぱもの」を集めてみました。

千年の伝統「種子鋏」の「アラヅクリまで」

特殊紙の製紙工場から集めてきた「紙の耳」

革職人の作業場から「底のない靴」と「バッグの底」

出版社から本のプロトタイプ「束見本」

三百年の伝統を誇るからくり人形の「歯車とガンギ」

などなど

未完成品ばかり扱う「はんぱ屋」。ロゴデザインは佐藤卓さんです。

なお、九代目玉屋庄兵衛氏からは、2005年に大英博物館に寄贈されたものと同じ「茶運び人形」の部品一式を出品いただきました。玉屋さん以外の人が組み立てることは不可能だそうですが、ご希望の方がいらっしゃれば、一体分のみお売り致します。

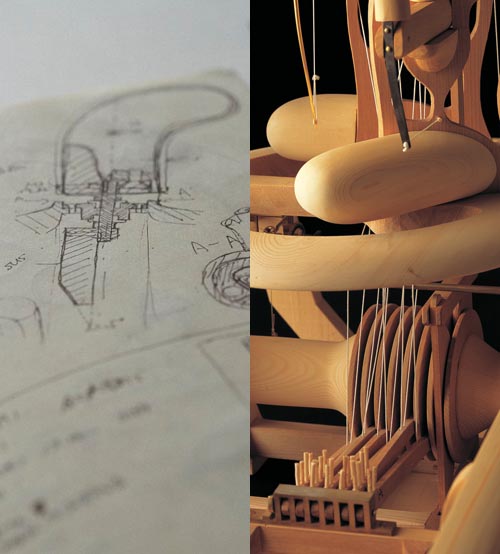

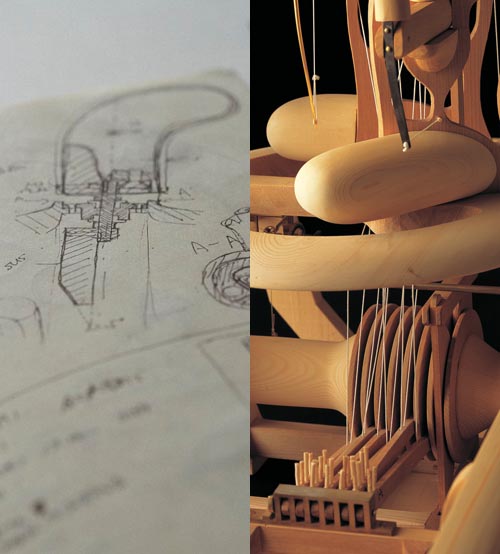

研究室に入ったばかりの学生達に動く機械を作らせると、プレゼンテーションの場でイメージ通りに動いてくれない作品が続出します。摩擦が大きすぎたり、力が足りなかったり。手で支えていないと立たないものもあります。

「さっきまでは動いてたのに…」と学生は残念がりますが、むしろ動いていたというのが奇跡としか思えないものばかり。理由は簡単です。「設計」ができていないから。動く物を動くように作るためには、エネルギーと構造をちゃんと設計する必要があります。私たちの体で言うと筋肉と骨格ですね。

目標とする動きを得るためには、モーターを使うなら十分な出力の物を選び、必要な電力を見積もる必要があります。そのためには一応の力学と電気の知識が必要です。力を伝えたとたんにゆがんでしまうような構造で何かをさせるのは無理。強度や剛性を見積もる科学は結構難しいので、多くの学生は試行錯誤に頼りますが、少なくとも正確な図面による製作ができないと、何度やっても前には進みません。

アイデア段階で、自分の手でものを動かしながら、こんな動きをする装置を作りたいと学生達は言いますが、そこにまず落とし穴があります。

私たちは自分の体にかかる力を身体感覚として知っています。しかし、当たり前の事ですが、これから作る骨格筋肉と、私たちの脳はつながっていません。だからその力や強さを知るための、科学という客観的な物差しを学ぶ必要があるのです。

先日も紹介した、九代目玉屋庄兵衛氏が図面を引かない事に私が驚嘆したのは、現代の動力機械の設計には、このような計画図と計算が欠かせないからです。

九代目の場合はからくり人形に必要な力や構造を、まるで自分の体のように見積もります。バネの強さや糸にかかる力を指先で計り、手応えで剛性を確認します。身体感覚だけで粛々と進んでゆく九代目の作業を目の当たりにして、人間の感覚の可能性に感動しました。

もちろん、そんな身体感覚を身につけるのは簡単ではありません。少なくとも玉屋氏のもとで、15年は学ぶ必要があるようです。三百年の歴史と15年の修行の積み重ねがない学生諸君は、ちゃんと計算しましょうね。

写真左は大学院生の設計ノート(撮影:吉村昌也)

右は弓引き小早船(撮影:清水行雄)

数年前、自分の画力がぐんと上昇したと感じた瞬間がありました。自分の個展の会場で、作品集「機能の写像」をぼちぼちと売っていたときのことです。

その日私は、展覧会まで来て買ってくれた人のために、本の見返しにその場でサインとスケッチを添えることを思いつきました。感謝の気持ちを表そうとした事だったのですが、実際にやってみると、人の所有物となった本に大勢の前でスケッチを描くのはとても緊張しました。失敗は許されないし。

緊張の中で、私は迷いを吹っ切るために、いつもとちがう間を取りました。紙の上にはっきり物の姿が見えるようになるまで集中力を高め、イメージを貯めてからラインを置くようにしたのです。結果は良好で、私の絵は格段に速くなり、何枚か描くうちに私はちょっとした新境地にいました。

絵を描くとき、うまく描けたと思えるまで人に見せたくないと思う人は多いでしょう。芸術には確かに人に邪魔されずに自分と向き合う時間が必要です。しかし一方で、絵は形を伝え、感覚を共有するためのコミュニケーションの手段でもあります。音楽にライブでしか生まれないものがあるように、ネイティブの人と語らないと語学が上達しないように、絵にも多くの人との関わりの中でこそ身に付けられる表現が確実に存在します。

不思議なことに、その時から絵を上下逆さまに描く事も苦痛でなくなりました。相手の方に向けてその場で絵を描く事は、会議の場で強力な説明ツールとなります。あの展覧会の場で私は、コミュニケーションの道具としてのライブドローイングを手に入れたのです。