まことに小さな国が、開化期をむかえようとしている。その列島のなかの一つの島が四国であり、四国は、讃岐、阿波、土佐、伊予にわかれている。伊予の首邑(しゅゆう)は松山。(司馬遼太郎「坂の上の雲」より)

時代は百年ほど違いますが、「坂の上の雲」の世界は、「伊予の首邑」松山に生まれた私の気持ちに重なる部分があります。

主人公である秋山真之や正岡子規と同じように、若き日の私も、松山という穏やかな地方都市から活気溢れる東京をあこがれの目で遠望し、「偉くなる」事を夢見て上京しました。地方都市特有の上昇志向は、今も昔も変わらないようです。

しかしその気持ちは長くは続きません。正岡子規は、東大予備門(現・東大教養学部)に入学し、やがて文学にのめり込んで行き、東大を中退してしまいます。同じ東大に行きながら、私もまた、いつしかマンガにのめり込み、留年したあげく当初の上昇志向とは全く違う道を選びました。

幼少期に過ごした愛媛の各地は、穏やかな気候以外にこれと言って取り柄のないところでしたが、どこへ行っても生き物が溢れていました。

夏の日に田んぼのあぜ道を歩くと、ひっきりなしに数歩先の草むらから用水路に飛び込む蛙の水音がします。チャポチャポと言う音に先導されながら、トンボの群れや蚊柱をくぐり、夕方になればそれを襲うコウモリの群れを見上げ、夜には蛍の群れが作る川沿いの光の帯を歩きました。

そうした経験が、自分のデザインに影響を及ぼしているとは特に思わないのですが、しかし、デザインの起点である「観察」の喜びは、生き物達を見つめるうちに学んだものだと思います。

詩歌をたしなまない私が、正岡子規の深淵をわかるはずもないのですが、「写生」という言葉には心躍る響きを感じます。装飾を排して事物をまっすぐに見る姿勢は、古典回帰でありながら最も近代的な視点に立っており、デザインのモダニズムにも通じます。その起点には「観察」があったのではないでしょうか。

あとからつづいた石川啄木のようには、その故郷に対し複雑な屈折をもたず、伊予松山の人情や風景ののびやかさをのびやかなままにうたいあげている。

と司馬遼太郎は子規を紹介します。見たもの聞いたものを明るくのんびりと受け止める性向は、私も受け継いでいるかもしれません。

原研哉さんが、またまた面白い展覧会を企画してくれました。建築家、博物学者、茶道家、デザイナー、アーティスト、脚本家、編集者などの49人が、にわか店主となって自分たちが選んできた物を売ります。名付けて『銀座目利き百貨街』

1m四方のテーブルに乗ること、法律に触れないこと、生ものや、生き物でないことなどの自主規制はありますが、基本なんでもあり。わざわざ仕入れた人もいるし、自分の秘蔵品を売る人もいるし、自分の作品を売る人もいます。「目利き」とか言われると尻込みしてしまうのですが、私も参加します。

上のチラシの下半分にずらりと並んだのが、各店舗の屋号。どれが誰だかわかりますか。結構自分の名前をアレンジしている人が多いので想像できると思います。下は参加者リストです。同じ順番に並んでいるので対応づけて見てください。(上のチラシのデータを印刷して持って行っても100円引きにはなりません、多分)

ちなみに私の屋号は「はんぱ屋」文字通りはんぱものを売ります。

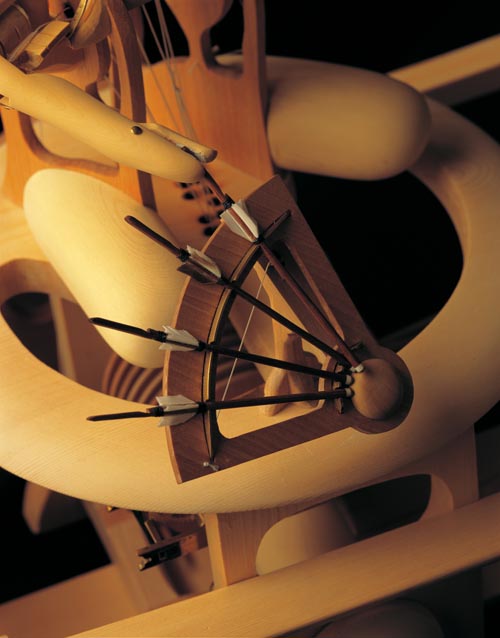

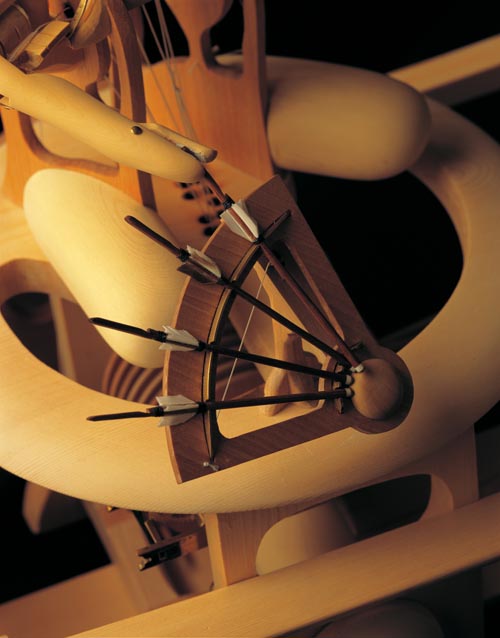

「弓曵き小早船」の製作を依頼するために名古屋の工房を訪ねたときのことです。スケッチを見せながら作ってほしい物を説明し、これから図面を描くつもりだという事を伝えたとき、九代目尾陽木偶師、玉屋庄兵衛はこともなげに言いました。

「図面はいりません。私は図面を使わないので」

からくり人形師というのは、元祖デザイン・エンジニアだと思います。ただ一人で人形のふるまいを計画し、形や構造をデザインし、部品製作も組み立ても自らの手で行います。近代以降の分業化によって失われてしまった、ものづくりの理想がここにあります。

玉屋さんは、からくり人形を作るとき顔から作ります。四角い木の固まりの上に鉛筆でだいたいの頭部の形を描き、切り出して、そのまま顔の詳細まで仕上げてしまいます。「顔が決まれば大きさが決まるんですよ、人形は八頭身ですから。」

胴体の部品や複雑な機構部も作り方は同じで、木の板を部品の上に当てながら寸法を決めて、その周辺の部品を作ります。紙に図を書く事をしない玉屋さんは、木材が三次元の図面そのものであるかのように、物に物を合わせながらデザインし、同時に製作して行くのです。

それまで私は、いきなり素材を加工することは無計画な事だと思い込んでいました。デザイナーは通常、製品を工場で作り始める前に、これからどんな物を作るかを図面やCADを使って細かいところまで決定します。日曜大工の入門書でも、まずは図面を書きましょうとあります。そうしないとちゃんと組み上がりませんよと。

しかし、玉屋氏は私の描いた数枚のスケッチから、「弓引き小早船」のすべてを作り上げました。出来上がった物の精密さと完璧な動作を見せつけられたとき、もしかすると「図面」は、本当はいらない物なのではないかという疑問がわいてきました。

図面というのは、設計者と製作者をつなぐ言葉のような物。もし自在に臨機応変に最終素材を加工する事ができるなら、デザインと製作は同時であり、記号化された情報の交換は必要なくなります。自分がまだまだ産業革命以降の近代の枠組みの中だけで思考していた事を思い知らされた経験でした。

–

以下関連のエントリーです。

清水行雄と玉屋庄兵衛 — yam @ September 5, 2009 2:31 am

からくりの手応え — yam @ May 27, 2009 10:21 am

からくり人形師玉屋庄兵衛さんの道具 — yam @ April 5, 2009 8:10 pm

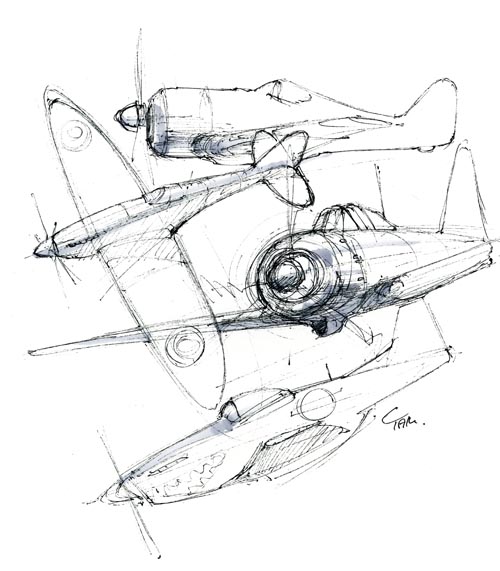

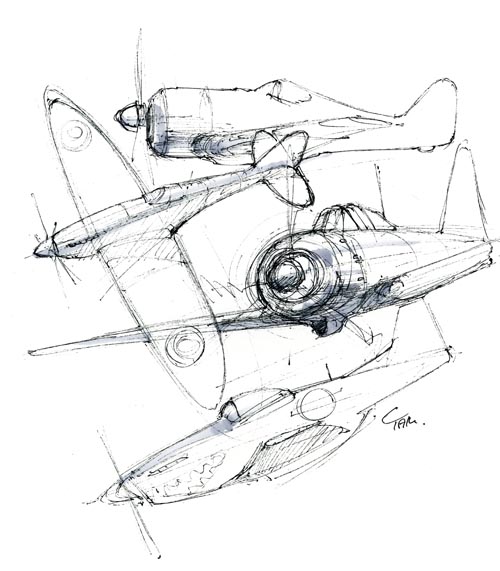

空が大好きな少年だった私は、中学生のころに、二次世界大戦当時の名戦闘機のミニプレーンを、シリーズでプレゼントしてもらったことがあります。翼長4センチぐらいの小さな完成模型が12機。本当に様々な形があることに目を見張り、形にお国柄のようなものがあることを、初めてはっきり意識した経験でした。

今でも印象に残っているのは、英国の名機、スーパーマリン社製のスピットファイアでした。全体に楕円を基調とした柔らかい形をしていて、全く威嚇的なところがありません。蝶の羽根を思わせる楕円形の巨大な主翼は、爆撃機迎撃のための上昇力を追求した結果らしいのですが、機体全体が柔らかい楕円カーブで覆われ、ある種の優雅さを感じさせます。

米国ノースアメリカン社製のマスタング P51 には、筋肉質の力強さがありました。圧倒的な燃料搭載量を誇っていたという機体には、どこかアメリカンヒーローのマッチョさがただよいます。そのモデルには、サメの口が塗装されていましたが、兵器に絵を描くセンスは子供心に理解しがたく、ふざけたことにしか見えなかったのを憶えています。

これらの印象的な戦闘機に比べるとドイツのフォッケウルフ Fw190 は、いかにも花がなくて中学生にはつまらない印象でしたが、今見ると率直な機能設計であり、エンジンパワーと頑丈さがそのまま外観にあらわれた剛性感のあるスタイルは、いかにもドイツ的です。

日本の三菱重製の零式艦上戦闘機(通称「零戦」)のスタイルもかなり独特の形でした。エンジンの形状がそのまま先頭にあるミニマルさ、装甲を省略したと言われるひたすらに軽く、シンプルな機体。子供心に一番かっこいいと思ったのは、愛国心というより、何かそのミニマリズムに共感するところがあったのかもしれません。

デザインは設計思想の表明です。しかし、同時にそれぞれの文化が色濃く反映されるものでもあります。

戦闘機の設計者達にとって性能が最優先であった事は間違いありません。軍の指導者達にも、見た目の印象を選定理由にする余裕はなかったはずです。にもかかわらず、現代の乗用車や家電のデザインにも通ずるお国柄がくっきりと現れます。

兵器という、幸福とは言えない目的のために設計された装置にすら、美意識と文化が宿るという事実は、人が作るという事の意味を改めて考えさせられます。

(絵は、上からフォッケウルフ、スピットファイア、零戦、マスタング)

オフィスの窓の前には直径80センチぐらいの、都内では大木と言える樹があります。雨が降ると、水が上から枝分かれを逆にたどって集まってきて、根元近くは小さな滝のようになります。樹の構造は雨水を効率よく根元に集めるための水の路でもあるらしいのです。そういえば川と樹の形はどことなく似ています。

地面に雨が一様に降ると、水流は無数に様々な向きに発生し、それらが偶然に出会って流れになり少しずつ大きくなります。流れは地面をえぐりながら成長しさらに周辺の流れを引き寄せます。そこで起こることはひたすらに出会いの繰り返し。川の流れの形は、小さい出会いから大きい出会いへ、無数の出会いの繰り返しから生まれる形です。

一方、樹は、シンプルな双葉からスタートし、そこから徐々に枝分かれして枝を増やします。最初の方に分かれた枝はそのまま大きくなり、分かれた先それぞれでさらに分かれ、分かれるたびに小さな枝分かれとなって、小枝が展開されます。樹の枝振りは、大きい枝分かれから小さい枝分かれへ、無数の枝分かれの繰り返しからうまれる形です。

このように、時間の方向は違うものの、川も樹もスケールを変えながら分岐が繰り返し積み重なっています。数学者マンデルブロは、生き物の成長、水や空気の流れ、気象、結晶の成長など、様々な自然現象に同じような繰り返しの形が潜んでいることを発見し、フラクタルと名付けました。

進化の過程で植物が手に入れたのか、あるいは、始めからそういうものとして生まれたのか、樹の枝に沿って雨水が流れて行くのは、見事なフラクタルの重ね合わせですね。

写真は、昨年、スパイラルでお会いした造形作家、古賀充さんのLeaf Cutoutという作品です。落ち葉を切り抜いて、葉脈を樹に見立てています。フラクタルの相似性を巧みに活かした「樹の中の樹」です。

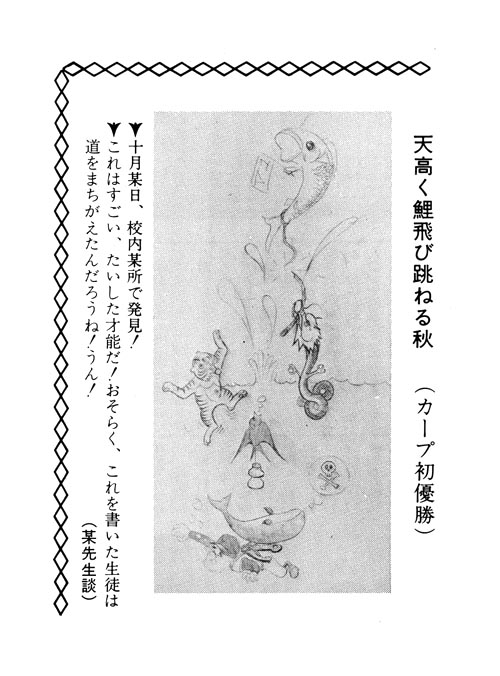

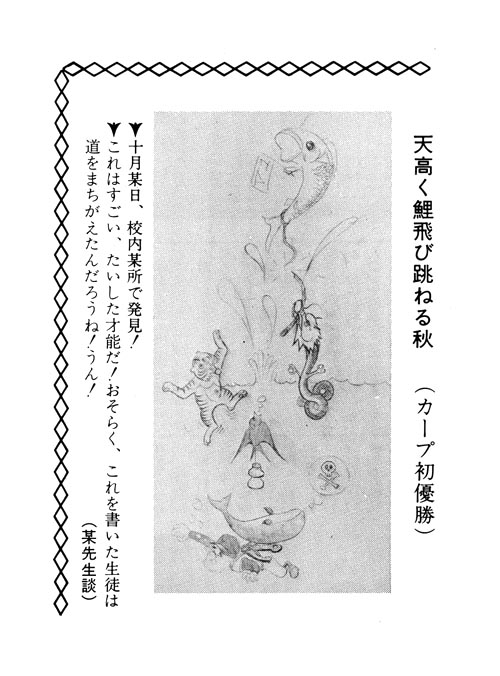

高校3年の秋に、学校新聞の片隅にこんな記事が掲載されました。広島東洋カープが初優勝し、長嶋監督率いる巨人が最下位だった年です。

当時、私が最も嫌いな授業は世界史でした。よくわからない地名と人名の羅列に、少しも興味が持てなかったのですが、救いは世界史の授業が社会科準備室という特別教室で行われていたことでした。個人用として使われていない、きれいなライトグレーの机の表面が、恰好の落書き帳だったのです。いつしか世界史の授業中には、ちょっとした大作を描くことが私の習慣になっていました。

いつもは授業が終わり近くになると、消しゴムできれいに消してしまうのですが、ある日、それをうっかり消し忘れたまま、自分の教室に帰ってしまいました。そしてひと月後の学校新聞に、上のような記事が掲載されていたのです。どこにも私の絵であることは描かれていなかったのですが、なぜかその日のうちに学年中に知れ渡っていました。

私がいたのはいわゆる受験校だったので、3年生の秋ともなると、先生も生徒も受験一色でした。先生もそういう雰囲気の中での笑い話としてコメントしたのでしょう。私自身も道を間違えているかもなどとは、夢にも思いませんでした。

ラクガキが講じて、「某先生」の言うとおりに「まちがえていた」進路を大きく修正することになるのは、これから6年後になります。

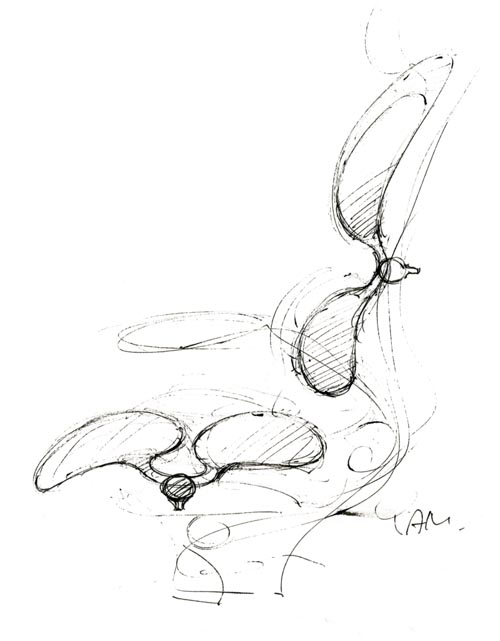

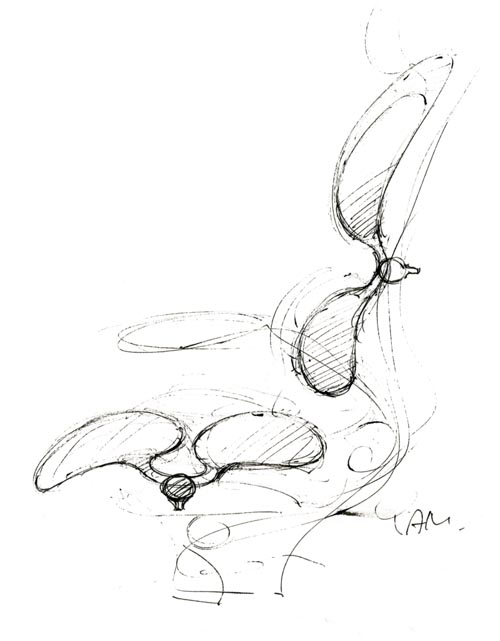

描線は、絵の上の形を表す輪郭であると同時に身体の運動でもあります。水墨画の達人の筆運びはまるで舞のようですし、絵画では「何を描くか」から解き放たれた純粋なストロークが、芸術として一分野を形成しています。

実際、手描きのスケッチを多用していると、時として頭の中にもなかったことが、手の運動の結果として、画面上に現れます。私のスケッチは、あくまでもなにかを構想するための手段なので、多くの場合はこうした線にはさほど意味がありません。

しかし、あることに気をつければ、手の運動の軌跡が、紙の上で意味のある形をなし、アイデアの創出につながります。それは、描こうとする対象の構造やふるまいを、自分の身体感覚として認識することです。

そのために私は、ものが使用されている時の動きを観察し、スケッチし、自分でもやってみます。自分が手にした時の重量感や、操作した時の抵抗や滑らかさ、堅さや強さの感触なども重要です。時には工場に出かけて、組み立てられて行く時の様々な部品の動きなども、そのリズムが自分に刻み込まれるまで長い時間見つめます。

そうやって、いろいろ体験していると、ものの成り立ちが自分の身体感覚としてわかってきます。それをイメージしながら手を動かすと、描線が、構造のラインとなり、機能の表現になるのです。

その感覚は、物のふるまいを、身振り手振りで表現するのに似ています。そういう意味では、デザインのための描線も、これから生まれるものを演じる「舞」なのだと思います。

スケッチは、昨年コクヨから発売されたオフィスチェア “AVEIN” の構造をイメージしたものです。クッションとクッションの間を流動する空気の動きがそのまま、構造体のイメージになりました。この描線が、多くの人の快適さにつながりますように。