車輪を持った生き物

“自転車のすばらしい移動効率を考えると、車輪を持った生き物がいないのは、やっぱり不思議。”

昨年末に私がこんなことをつぶやいたのがきっかけで、生物が車輪を持っていないのは何故かということについてツイッター上で議論が盛り上がりました。

血管がある生き物には360度以上回転する部位を持つことは構造上難しいとか、車輪は直径の1/4以上の段差は登ることができないので、でこぼこの世界に住む小さな生物には意味がないとか、車輪を持てなかった理由について様々な意見をいただきました。一方で、どういう構造であれば既存の生物たちの進化の可能性の中で車輪が持てるかを考えてみるのは面白そうだということになり、いろいろなアイデアも登場しました。その議論については pseudotaro さんがtogetterにまとめてくれたので是非ご覧ください。

そんな中で yamadaggg さんから、「身体をまるめてボールのようにころがる生き物を車輪として寄生させる別の生き物」というアイデアをいただきました。確かに自分の体を丸めて転がることによって敵から逃げる生き物は意外にたくさんいます(ダンゴムシ以外にも、イモムシ、クモ、カエルやトカゲなど)。

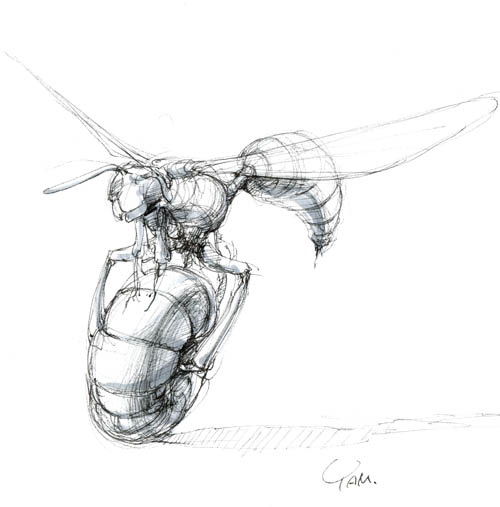

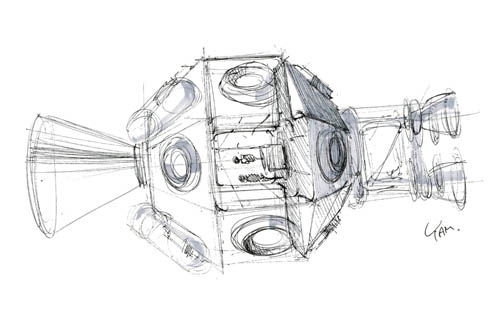

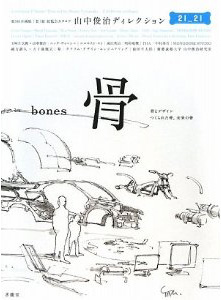

そのアイデアを基にしてデザインしてみたのが、上の絵の「車輪を持つハチ」です。議論の中では、車輪を得たとしてもどうやって駆動するかが問題になっていましたので、羽根で推進することにしてみました。図鑑っぽくテキストを作ってみます。

クルマコロガシバチとオオスナダンゴムシの共生:

クルマコロガシバチは、乾燥した土地に住んでいるアシナガバチの一種。春先になると絵のような姿で、乾いた地面の上を高速移動する様が見られる。車輪のように見えるものは、丸まったオオスナダンゴムシ(ワラジムシ目)。日本にいるダンゴムシと同じように外敵の攻撃を受けると硬い甲羅を外にして丸くなる性質を持つが、この季節になると自らを車輪として提供することによって、クルマコロガシバチとともに繁殖地を目指して砂漠を北上する。その移動距離は時として数百キロにも及ぶ。

クルマコロガシバチの六本の足のうち、中足が大きく発達しており、丸まったオオスナダンゴムシの中心を左右から抱え込んで車軸の働きをする。それをオオスナダンゴムシの七対の柔らかい足が包み込むことによって、摩擦の少ない柔軟な軸受けを形成し、その結果、ハチの羽ばたきによる推進力だけで、乾燥した平坦な土地をころころと移動することが可能になる。

クルマコロガシバチがなぜ単純な飛行をせず、このような移動を行うのについては、まだ十分に解明されていないが、移動中のクルマコロガシバチがオオスナダンゴムシから水分を得ているという説もある。一般的に、アシナガバチの仲間は繁殖のために他の虫を捕獲する習性を持つもが多いが、この二つの虫は大移動のためだけに共生していて、目的地に到着するとそれぞれの生活圏に別れて繁殖し始める。

私たちは、遠い昔から品種改良によって、様々な生き物を自分たちの都合が良いように改良してきました。そしていよいよ遺伝子を操作し、生物そのものも改変しようとしています。善かれ悪しかれいずれ私たちは、生物を自在にデザインすることになるでしょう。そんな日に備えての、ちょっとした思考実験でした。