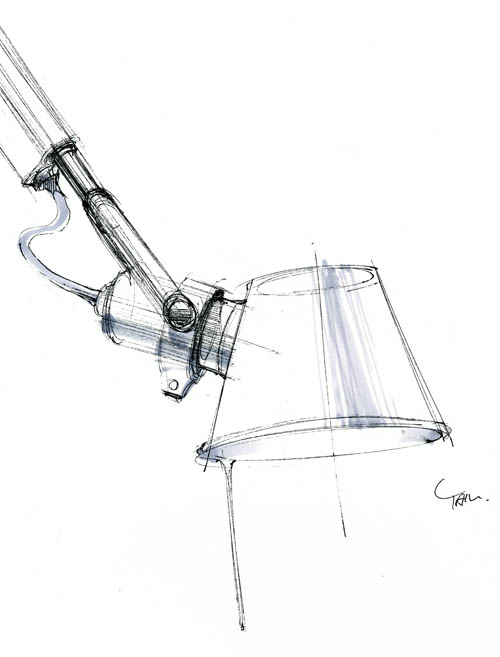

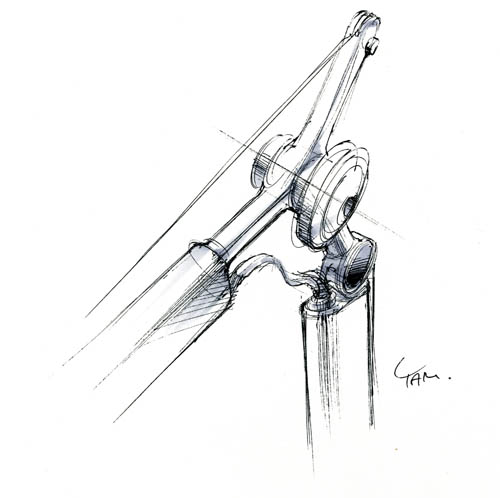

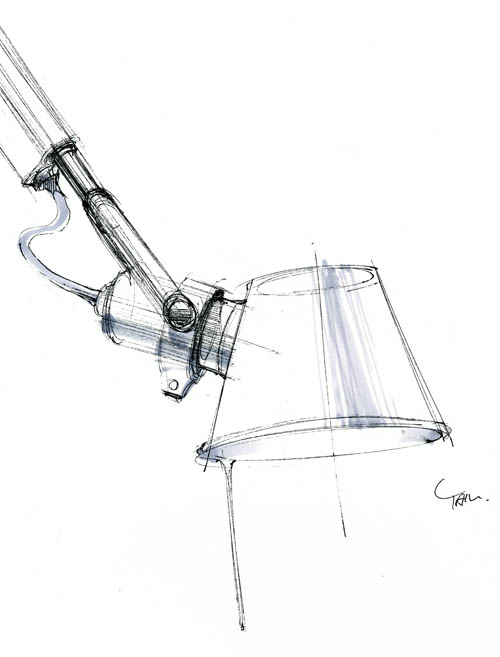

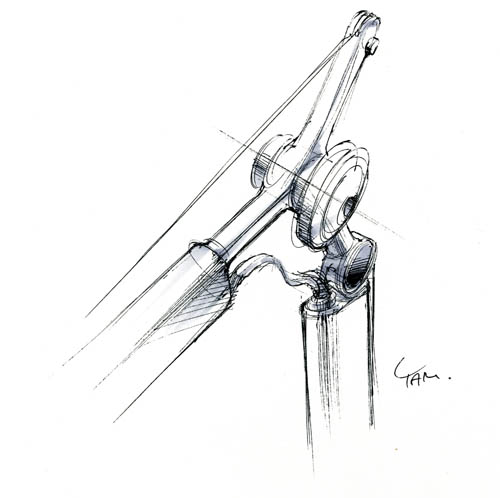

デスクランプ「トロメオ Tolomeo 」は、今更私が言うまでもなく、二十世紀を代表するデザインであり、世界で最も親しまれている照明器具の一つです。

デスクランプとしては比較的オーソドックスな構造なのですが、それが恐ろしく洗練されていいて、機能とスタイルの完璧なバランスが、まるで機能美の教科書のよう。素材の使い方も理にかなっており、仕上げも精緻で、アルミという金属の魅力を存分に伝えてくれます。

特に感心するのは、一見すべての構造を露出しているように見えながら、ハーネスやスプリングなどの部品を巧みにアームの中に隠すことによって、幾何学的な美しさを際立たせていることです。構造と力学、製造技術をよく知りながら、それを高い美意識でコントロールしており、並外れた芸当と言えます。

この照明器具を初めて見たとき、めまいがしました。駆け出しのデザイナーであった私の理想のデザインがそこにあって、これをやられてしまったら自分はどうしたらいいんだろうという感覚。しかもメカニカルなディティールのちょっとした形の癖までがツボ中のツボ。私はトロメオの実物を90年頃に手に入れましたが、影響されてしまうのが怖くて、スケッチしてみたのは今日が始めてです。

トロメオという名前はエジプトの王朝プトレマイオスのイタリア名なのだそうです。この古き王の名を戴く照明器具をデザインしたのがミケーレ・デ・ルッキであることが一般的には知られていますが、メーカーであるアルテミデのサイトではミケーレ・デ・ルッキとジャンカルロ・ファッシーナの連名になっています。

1951年生まれの建築家ルッキは、すでに巨匠と言われる存在で、今も精力的に作品を発表し続けています。しかし、その多くは機能的というよりも、ユーモラスであったり象徴的であったり、むしろアーティスティックな作品が並びます。

一方、ファッシーナ Giancarlo Fassina は日本ではあまり知られていません。そこで少し調べてみると、1935年生まれの照明および照明器具を専門とする技術系デザイナーのようです。いくつかの建築事務所を渡り歩いた後1970年にアルテミデに入社し、技術者として多くの建築家やデザイナーと共同で照明器具を開発しています。

二人の経歴と関わった作品をながめていると、トロメオ誕生の経緯が見えて来ます。トロメオがデザインされた1987年にはルッキは36歳、ファッシーナは52歳でした。勝手な想像なのですが、気鋭の建築家の美的感覚を、経験豊かな照明技術者の技術力が支えることによって、この世紀の傑作が生まれたのではないでしょうか。

優れたデザイナーと優れた技術者の出会いが優れたデザインを生む構図は、やはり普遍的なもののようです。

明和電気の土佐信道(@MaywaDenki )さんがtwitterでこんな事をつぶやきました。

以前拝見した、坂井直樹さんのオフィスにある木村英輝氏の壁画からは、描いた人の身体運動がひしひしと伝わってきました。画家である木村氏にとっては、壁を選んだ所から芸術行為が始まり、壁との格闘そのものが作品です。従って絵を描く場所や大きさが違えば、体の使い方の違いが作品にあらわれ、画題そのものも変化します。

これに対して漫画家である井上雄彦氏は、黒板だろうと美術館の壁だろうと、紙面と変わらぬ印象のキャラクターを巧みに投影します。おいそれとできる事ではないのですが、多くの漫画家の理想はここにあります。紙が違っても、サイズが違っても物語の世界は変わらない。漫画家の頭の中には創作された世界があり、マンガを描く行為はそのプロジェクションなのです。

どこにでも、物語世界を投影できるというマンガの特性は、マンガがとても低レベルの印刷で普及してきた事とも関わりがあるような気がします。一般的に漫画誌は非常に低コストで作られています。特に少年少女向けの週刊コミック誌は、印刷も紙質も最低レベルと言えるでしょう。単行本では少し紙の質は上がるものの、今度は極端に縮小されます。

こうした出版状況に対応して、マンガは、独特のコントラストの強い白黒画になりました。くっきりとした描線と黒ベタが多用され、中間調のグレーを表現する時は、線を掛け合わせるか、スクリーントーンというドットが使われます。通常のカラー印刷では、1インチあたり175個の細かいドットで色調を表現しますが、マンガ原稿のトーンは、1インチあたり70個以下。水彩画では普通の技法である「かすれ」や「にじみ」も原則は使えません。多くの漫画家はこの印刷限界に泣かされながらも、その中での表現の可能性に挑戦してきました。

実は、コストとの戦いで磨き上げられたこの独特の技法は、マンガが海を越えて普及して行くためには好都合でした。輸出先の印刷レベルがどうであれ、世界中のどこで印刷されてもその物語世界が失われないのです。初期のインターネットの低解像度データにおいても、キャラクターの魅力は保たれました。この強靭さが、日本のマンガを世界に普及させる原動力のひとつだったと言えるでしょう。

上のマンガは、雑誌アクシスに依頼されて数年前に私が描いたもの(別ページ)。デザイン雑誌なので印刷は高精細なのですが、あえてマンガらしく描いてみました。

今や、漫画の製作環境も作品を発表する場もネットへと広がり、低レベルの印刷表現の時代は過去のものになりつつあります。マンガという物語世界のプロジェクションが、紙と印刷から離れ、新しいメディアの上でどのような表現を獲得して行くのか、かつて漫画家をめざした者として、とても興味があります。

かつて自分がデザインした、Infiniti Q45という車を一応今も所有しています。可哀想に、ほこりをかぶったまま駐車場にじっとしていますが、今朝ふとそれを眺めて、あらためて長い車だなと思いました。人間5人を運ぶのに5メートルもの長さ。それだけで時代を感じさせます。

Googleが自動運転の車を開発している事が話題になっています。注目は「ストリートビューカー」が収集している膨大な地図データを利用するという事。自動運転というとロボットカーレースのようにカメラやセンサーで状況を判断して走る車をイメージしますが、「世界中の道を熟知する車」という新しい方向性が見えてきました。ニュースによると「交通事故と炭素排出を減らし、人々の自由時間を増やすことが、プロジェクトの目標」だそうです。なんだか懐かしい言葉だと思いました。

1950年代から60年代に、様々な科学者や社会学者、市民運動家などから、個人所有の車の急増を危惧する声が上がりました。いわゆるマイカー論争です。「膨大な死者が出るシステムを放置するのは行政の怠慢だ。」「車を都市に導入する社会的コストはメリットを遥かに上回る。」「やがて深刻な大気汚染を生むことになる」そうした意見は、結果的にみて正しかったとも言えるのですが、結局人々の所有願望に押し流される形で、モータリゼーションが進行しました。そして、乗用車への消費意欲が薄れたと言われる今だからこそ、マイカー論争で指摘された問題の根本的な解決に、ようやく乗り出そうとしているのかもしれません。

Googleのエリック・シュミットCEOは、「自動車は自動で走行すべきだ。自動車の方がコンピュータより先に発明されたのは間違いだった」と語ったそうです。

かつてパーソナル・コンピュータにも、「自分でプログラムしないと使えない箱」の時代がありました。この箱はオフィスに大量導入され、ビジネスマン達が大挙してプログラミング講座に通う事が社会現象にもなりました。パソコンのそうした黎明期はあっという間に終わりましたが、長かった運転教習の時代も終わろうとしているのかもしれません。二十世紀は「車を自分で運転しなければならなかった時代」として記憶されることになるのでしょうか。

自分で運転しなくなっても、カー・デザインの未来を悲観する必要はないと思います。コンピュータを見れば、ユーザーが自分でプログラムしないと使えない箱の時代より、今の方が遥かに魅力的で、生活文化として花開いています。長い修練を必要とする複雑な操作系から解放されたとき、人に寄り添う移動装置としての新しいデザインが問われることになると思います。

絵は1986年、日産にいた最後の年に描いたQ45の、ファイナル・スケッチです。

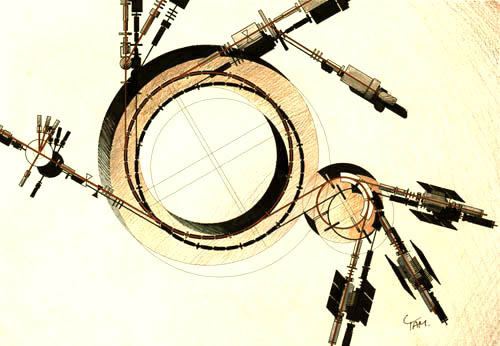

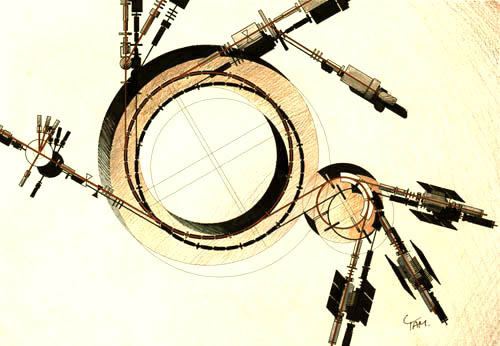

上のスケッチは、15年前に、小型のシンクロトロンの設計図の美しさに惹かれて、それをカラーイラスト化したものです。

シンクロトロンは、ダビデがゴリアテを倒すのに使ったとされる革ひも投石器の要領で、陽子や電子などの小さな粒子を投げる装置です。二つの円は、強力な磁石によって粒子を振り回す軌道。それに接する直線はその円周を素粒子が出入りするための通路。素粒子は磁石に引っ張られながら円軌道上でくるくる回るうちに加速されて、接線上に飛び出します。投げるものはとても小さいのに装置は巨大で、莫大な電力を使用します。射出された高エネルギー粒子は,原子核を壊す実験に使われたり、がんの治療に使われたりします。

いわゆる高エネルギー物理学と言われる分野の研究施設の多くは、このようなシンプルな幾何学で構成された構造物になっています。そこでは物質の根源を探るべく、巨大なエネルギーの粒子を原子にぶつけるために、直径何キロもの円や、長さ30キロもの直線の、巨大な加速器が稼働しています。

その巨大絵は、シンプルな物理法則の体現であり、人の英知の図形です。しかしその一方で、生態系にはあり得ない形とスケールは、原子核と素粒子の世界が私たちのよく知る自然現象とは全く異質のものである事を象徴しているようにも見えます。

地球の生態系は、太陽という遥か彼方の核エネルギーの余熱だけで生命を営んで来ました。しかし人類は太陽の恵みだけで生きる事に限界を感じ、地上での核エネルギー利用を実用化しました。物質の根源を知る事で発見した核エネルギーは桁違いに大きく、私たちがこれを使いこなせるかどうかを危ぶむ声は小さくありませんが、どうやら後戻りはできないようです。

人の英知が描き出す新しい図像が、生態系という古くからの美しい絵の中に、いつか調和してくれる事を願うばかりです。

(スケッチ初出:AXIS vol.59 1995年)

ドイツLAMY社のサファリSafariという万年筆に初めて出会ったのは、二十歳の頃でした。「少しも速そうじゃないのに、かっこいい」と驚いたのを憶えています。この時の「速そうじゃない」というおかしな感想については、少し説明を要するかもしれません。

小学生の頃、私はいつもシャープペンやボールペンを乗り物に見立てて遊んでいました。お気に入りのボールペンは潜水艇だったり宇宙船だったり。だから文房具を選ぶ基準もスピード感でした。筆記具らしさも使い勝手も関係なく、速そうなペンがかっこいいペンだったのです。

大学生になってまで「潜水艇」だったわけではないのですが、子供の頃からのプリミティブなかっこよさ観からは抜け出してはいなかったと思います。だから都内の大型文具店で出会ったサファリの、「速そう」ではない魅力に衝撃を憶えたのでしょう。

不思議な説得力のある未知のかっこよさでした。貧乏学生だった私は、何度かその売り場に見に行ったあげく、崖から飛び降りるつもりでその万年筆を手に入れました。そして、いつも持ち歩き、分解したりしているうちに少しずつ分かってきたのです。

グリップの二つのへこみがペン先を正しい向きに保持させるためにある事、インクの残りを確認する長円の窓が、筆記中に上に向くようにネジの終端が調整されている事、しっかりしたクリップが一本の金属棒を曲げて作られている事、キャップエンドの魅力的な十字が組み立て用ネジの頭である事。形のひとつひとつに意味を発見するたびに感銘を受けました。

おそらく私は、この万年筆によって生まれて初めて「機能美」の存在に気付いたのです。それは私にとって最初の工業デザイン体験だったとも言えます。こうしてサファリ万年筆は私のデザインの原点になり、それが今もLAMYの主力商品である事が、デザイナーとなった私を奮い立たせてくれます。

上のスケッチはサファリでサファリを書いてみたもの。実は私はこの万年筆を普段のスケッチには使っていません。どうやら私は絵を描くときと字を書くときにペンの傾きが違うらしく、ちょっとしっくりこないのです。サファリは元々、子供たちが使う初めての筆記具として開発されたとか。字を書くための正しい持ち方を、私に教えてくれているのかもしれませんね。

数年前、自分の画力がぐんと上昇したと感じた瞬間がありました。自分の個展の会場で、作品集「機能の写像」をぼちぼちと売っていたときのことです。

その日私は、展覧会まで来て買ってくれた人のために、本の見返しにその場でサインとスケッチを添えることを思いつきました。感謝の気持ちを表そうとした事だったのですが、実際にやってみると、人の所有物となった本に大勢の前でスケッチを描くのはとても緊張しました。失敗は許されないし。

緊張の中で、私は迷いを吹っ切るために、いつもとちがう間を取りました。紙の上にはっきり物の姿が見えるようになるまで集中力を高め、イメージを貯めてからラインを置くようにしたのです。結果は良好で、私の絵は格段に速くなり、何枚か描くうちに私はちょっとした新境地にいました。

絵を描くとき、うまく描けたと思えるまで人に見せたくないと思う人は多いでしょう。芸術には確かに人に邪魔されずに自分と向き合う時間が必要です。しかし一方で、絵は形を伝え、感覚を共有するためのコミュニケーションの手段でもあります。音楽にライブでしか生まれないものがあるように、ネイティブの人と語らないと語学が上達しないように、絵にも多くの人との関わりの中でこそ身に付けられる表現が確実に存在します。

不思議なことに、その時から絵を上下逆さまに描く事も苦痛でなくなりました。相手の方に向けてその場で絵を描く事は、会議の場で強力な説明ツールとなります。あの展覧会の場で私は、コミュニケーションの道具としてのライブドローイングを手に入れたのです。

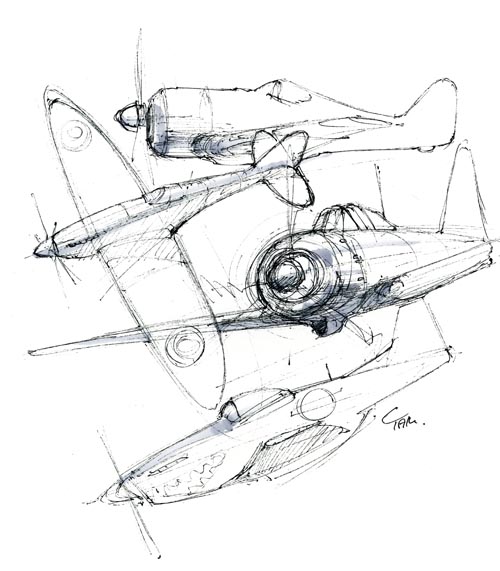

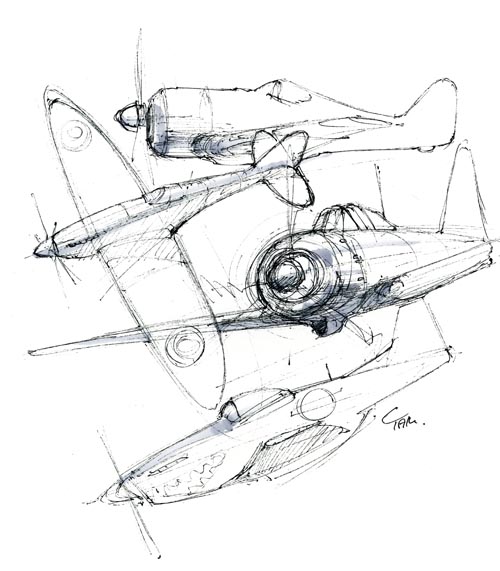

空が大好きな少年だった私は、中学生のころに、二次世界大戦当時の名戦闘機のミニプレーンを、シリーズでプレゼントしてもらったことがあります。翼長4センチぐらいの小さな完成模型が12機。本当に様々な形があることに目を見張り、形にお国柄のようなものがあることを、初めてはっきり意識した経験でした。

今でも印象に残っているのは、英国の名機、スーパーマリン社製のスピットファイアでした。全体に楕円を基調とした柔らかい形をしていて、全く威嚇的なところがありません。蝶の羽根を思わせる楕円形の巨大な主翼は、爆撃機迎撃のための上昇力を追求した結果らしいのですが、機体全体が柔らかい楕円カーブで覆われ、ある種の優雅さを感じさせます。

米国ノースアメリカン社製のマスタング P51 には、筋肉質の力強さがありました。圧倒的な燃料搭載量を誇っていたという機体には、どこかアメリカンヒーローのマッチョさがただよいます。そのモデルには、サメの口が塗装されていましたが、兵器に絵を描くセンスは子供心に理解しがたく、ふざけたことにしか見えなかったのを憶えています。

これらの印象的な戦闘機に比べるとドイツのフォッケウルフ Fw190 は、いかにも花がなくて中学生にはつまらない印象でしたが、今見ると率直な機能設計であり、エンジンパワーと頑丈さがそのまま外観にあらわれた剛性感のあるスタイルは、いかにもドイツ的です。

日本の三菱重製の零式艦上戦闘機(通称「零戦」)のスタイルもかなり独特の形でした。エンジンの形状がそのまま先頭にあるミニマルさ、装甲を省略したと言われるひたすらに軽く、シンプルな機体。子供心に一番かっこいいと思ったのは、愛国心というより、何かそのミニマリズムに共感するところがあったのかもしれません。

デザインは設計思想の表明です。しかし、同時にそれぞれの文化が色濃く反映されるものでもあります。

戦闘機の設計者達にとって性能が最優先であった事は間違いありません。軍の指導者達にも、見た目の印象を選定理由にする余裕はなかったはずです。にもかかわらず、現代の乗用車や家電のデザインにも通ずるお国柄がくっきりと現れます。

兵器という、幸福とは言えない目的のために設計された装置にすら、美意識と文化が宿るという事実は、人が作るという事の意味を改めて考えさせられます。

(絵は、上からフォッケウルフ、スピットファイア、零戦、マスタング)

高校3年の秋に、学校新聞の片隅にこんな記事が掲載されました。広島東洋カープが初優勝し、長嶋監督率いる巨人が最下位だった年です。

当時、私が最も嫌いな授業は世界史でした。よくわからない地名と人名の羅列に、少しも興味が持てなかったのですが、救いは世界史の授業が社会科準備室という特別教室で行われていたことでした。個人用として使われていない、きれいなライトグレーの机の表面が、恰好の落書き帳だったのです。いつしか世界史の授業中には、ちょっとした大作を描くことが私の習慣になっていました。

いつもは授業が終わり近くになると、消しゴムできれいに消してしまうのですが、ある日、それをうっかり消し忘れたまま、自分の教室に帰ってしまいました。そしてひと月後の学校新聞に、上のような記事が掲載されていたのです。どこにも私の絵であることは描かれていなかったのですが、なぜかその日のうちに学年中に知れ渡っていました。

私がいたのはいわゆる受験校だったので、3年生の秋ともなると、先生も生徒も受験一色でした。先生もそういう雰囲気の中での笑い話としてコメントしたのでしょう。私自身も道を間違えているかもなどとは、夢にも思いませんでした。

ラクガキが講じて、「某先生」の言うとおりに「まちがえていた」進路を大きく修正することになるのは、これから6年後になります。

描線は、絵の上の形を表す輪郭であると同時に身体の運動でもあります。水墨画の達人の筆運びはまるで舞のようですし、絵画では「何を描くか」から解き放たれた純粋なストロークが、芸術として一分野を形成しています。

実際、手描きのスケッチを多用していると、時として頭の中にもなかったことが、手の運動の結果として、画面上に現れます。私のスケッチは、あくまでもなにかを構想するための手段なので、多くの場合はこうした線にはさほど意味がありません。

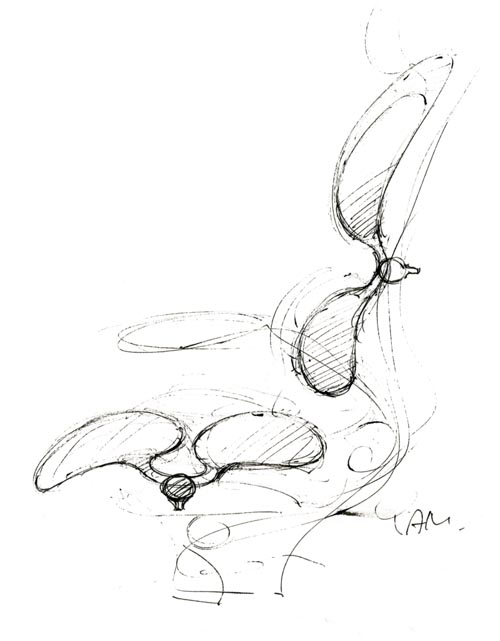

しかし、あることに気をつければ、手の運動の軌跡が、紙の上で意味のある形をなし、アイデアの創出につながります。それは、描こうとする対象の構造やふるまいを、自分の身体感覚として認識することです。

そのために私は、ものが使用されている時の動きを観察し、スケッチし、自分でもやってみます。自分が手にした時の重量感や、操作した時の抵抗や滑らかさ、堅さや強さの感触なども重要です。時には工場に出かけて、組み立てられて行く時の様々な部品の動きなども、そのリズムが自分に刻み込まれるまで長い時間見つめます。

そうやって、いろいろ体験していると、ものの成り立ちが自分の身体感覚としてわかってきます。それをイメージしながら手を動かすと、描線が、構造のラインとなり、機能の表現になるのです。

その感覚は、物のふるまいを、身振り手振りで表現するのに似ています。そういう意味では、デザインのための描線も、これから生まれるものを演じる「舞」なのだと思います。

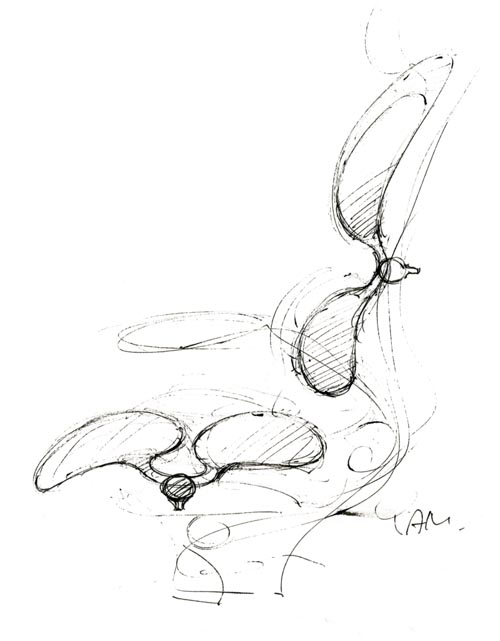

スケッチは、昨年コクヨから発売されたオフィスチェア “AVEIN” の構造をイメージしたものです。クッションとクッションの間を流動する空気の動きがそのまま、構造体のイメージになりました。この描線が、多くの人の快適さにつながりますように。

水彩画や水墨画の、水と紙と絵の具が作り出す独特の表情は、私たち日本人が昔から親しんできたものです。「にじみ」や「ムラ」は、塗装やグラフィックでは不具合として嫌われますが、水彩の世界では積極的に表現として利用されています。

例えば水墨画の筆遣いの基本は、水を含ませた筆の先端に濃い墨を付けることですが、これは、一本の筆の根元と先端で、墨の濃度の差を作ることによって、複雑な現象を紙の上で引き起こすための「仕込み」です。

筆が紙の上を走ると、筆の角度や力加減によって刻々と濃さの違う墨や絵の具が紙の上に置かれ、流動し、混じり合います。このときに現れる偶然のかたちを、雲の流れや、植物の繁茂、川の流れ、人の肌などに見立てるのですが、この「見立て」は必ずしも偶然ではありません。

濃度の違う液体が引き起こす複雑な拡散現象は、実は自然界にも広く見られる現象です。水蒸気と風が日々作り出す雲のかたちや、植物と大地が何年もかけて作る森のフラクタルなパターン、あるいは大地とマントルが何億年もかけて作る地形などの自然の風合いも、それぞれにスケールや時間の流れは違いますが、同じような流動と拡散の原理に基づいてできているからです。

また、さまざまな成分が含まれた絵の具が紙にしみ込んでゆくときには、各成分の拡散速度が異なるため、微妙な色調の帯状グラデーションが生まれますが、ここにも、大気層のグラデーションや、植物相の変化、生物の皮膚の模様の変化などの、自然がつくりだす色調の変化と共通の原理がひそんでいます。

そのように見て行くと、水墨画や水彩画は、様々なスケールの自然の営みのシミュレーションであり、私たちはそれによって紙の上に小宇宙を再現していると言えるのではないでしょうか。

上の絵は、人の手から飛翔する昆虫規範型のマイクロロボットのイメージスケッチです。機械の硬質な質感に水彩は向いていないのですが、技術そのものは自然に学んだものなので、そのしくみの柔軟さを、長い繊維の紙にたっぷりと水を使って表現しました。人の手の方が、表現との相性が良いように見えるのは、それこそ、偶然ではありません。未来の人工物はもっと表情豊かな質感を持つことになるはずです。