かつて自分がデザインした、Infiniti Q45という車を一応今も所有しています。可哀想に、ほこりをかぶったまま駐車場にじっとしていますが、今朝ふとそれを眺めて、あらためて長い車だなと思いました。人間5人を運ぶのに5メートルもの長さ。それだけで時代を感じさせます。

Googleが自動運転の車を開発している事が話題になっています 。注目は「ストリートビューカー」が収集している膨大な地図データを利用するという事。自動運転というとロボットカーレースのようにカメラやセンサーで状況を判断して走る車をイメージしますが、「世界中の道を熟知する車」という新しい方向性が見えてきました。ニュースによると「交通事故と炭素排出を減らし、人々の自由時間を増やすことが、プロジェクトの目標」だそうです。なんだか懐かしい言葉だと思いました。

1950年代から60年代に、様々な科学者や社会学者、市民運動家などから、個人所有の車の急増を危惧する声が上がりました。いわゆるマイカー論争です。「膨大な死者が出るシステムを放置するのは行政の怠慢だ。」「車を都市に導入する社会的コストはメリットを遥かに上回る。」「やがて深刻な大気汚染を生むことになる」そうした意見は、結果的にみて正しかったとも言えるのですが、結局人々の所有願望に押し流される形で、モータリゼーションが進行しました。そして、乗用車への消費意欲が薄れたと言われる今だからこそ、マイカー論争で指摘された問題の根本的な解決に、ようやく乗り出そうとしているのかもしれません。

Googleのエリック・シュミットCEOは、「自動車は自動で走行すべきだ。自動車の方がコンピュータより先に発明されたのは間違いだった」と語ったそうです。

かつてパーソナル・コンピュータにも、「自分でプログラムしないと使えない箱」の時代がありました。この箱はオフィスに大量導入され、ビジネスマン達が大挙してプログラミング講座に通う事が社会現象にもなりました。パソコンのそうした黎明期はあっという間に終わりましたが、長かった運転教習の時代も終わろうとしているのかもしれません。二十世紀は「車を自分で運転しなければならなかった時代」として記憶されることになるのでしょうか。

自分で運転しなくなっても、カー・デザインの未来を悲観する必要はないと思います。コンピュータを見れば、ユーザーが自分でプログラムしないと使えない箱の時代より、今の方が遥かに魅力的で、生活文化として花開いています。長い修練を必要とする複雑な操作系から解放されたとき、人に寄り添う移動装置としての新しいデザインが問われることになると思います。

絵は1986年、日産にいた最後の年に描いたQ45の、ファイナル・スケッチです。

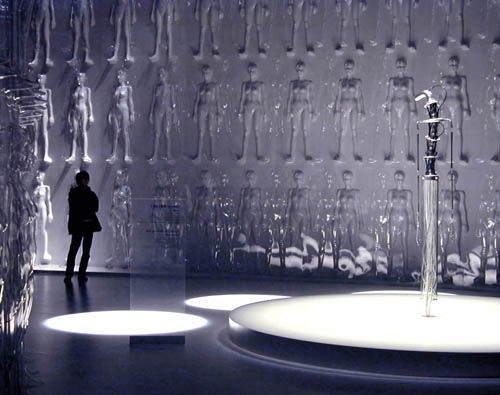

吉岡徳仁さんとの出会いは、2001年の日本科学未来館のオープニングイベント、「ロボット・ミーム」展の会場構成を依頼したことでした。

きっかけはその前年のISSEY MIYAKE Making Things展でした。30代前半だった吉岡さんの展示には、手垢にまみれた「スタイリッシュ」への断固たる決別があり、それに深く感銘を受けたのを憶えています。

「ロボット・ミーム」展は、ロボットと人々の新しい交わりを提示する事を目的とした、藤幡正樹氏と松井龍哉氏と私の3人展でした。私は二人を説得し、吉岡氏の事務所に直接電話で会場デザインを依頼しました。

電話から二月後に彼が提示したアイデアは、マネキン人形を型にして人型レリーフのポリカーボネートパネル700枚を使って、会場に巨大な迷路を作るというものでした。

吉岡さんはとてもシャイな人で、多くを語りません。提案の時も、スタッフの女性が説明し、ご本人はただ穏やかに立っています。しかし、モデルや試作品を眺める吉岡さんの視線からは、彼が自らの案を心から愛しているのだということが伝わってきました。提案は、コストを押さえつつも巨大な空間を巧みに利用して、私たちのビジョンをより大きく開花させた見事なものでした。

おだやかな吉岡さんには、タイトルの「奇人」の印象はありませんが、その後、具体的な打ち合せに入って、やはり一筋縄では行かない面も見せてくれます。

あるとき私の作品であるCyclops(写真)の照明の事で、彼の意見と衝突しました。その時は「わかりました」と引き下がってくれたのですが、後日、施工図面を見ると私の要求が反映されていない事に気がつきました。多分ミスなのだろうと思って電話すると「いや、そのライトはいらないと思います」というはっきりとした拒否。そこでその必要性をさんざん訴え、了解されたと思って電話を切ります。2週間後の最終の施工図をみるとやはりない。

少し頭に来て会いに行くと、にこにこしながら「やっぱり照明いらないと思います」と悪びれもせず繰り返すのです。彼の頑固な一面を見せつけられて、私は提案しました。「現場で決めましょう、照明を取り付けられる穴はあけておいて下さい。」

「ロボット・ミーム」展は2001年12月から2002年2月まで開催されました。展覧会の初日にCyclopsの前にじっと立っている吉岡さんを見つけて、私は労をねぎらう言葉をかけました。吉岡さんはただ笑みで答えて一言。

「この場所が一番好きです。」

くだんの照明は私の要求通りに設置されていました。だから言ったじゃないかと喉まで出かかっていた言葉は、彼の幸福そうな横顔にかき消されてしまいました。

その後の吉岡さんの活躍は言うまでもないでしょう。マテリアルボーイと呼ばれる天才の、文明が生み出す物質への深い洞察は、世界の人々を魅了し続けます。 吉岡さんの展示を施工した人達に会うと、口を揃えて「いやあ大変でした」と言います。その度に、吉岡さんの穏やかな、しかし決して妥協しない笑顔が思い出されます。

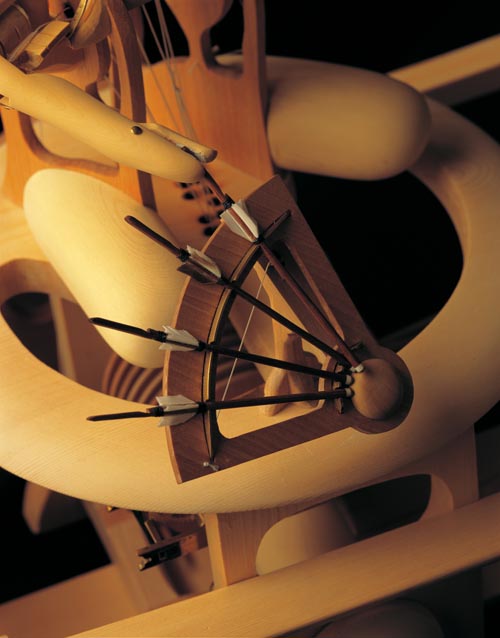

「弓曵き小早船」の製作を依頼するために名古屋の工房を訪ねたときのことです。スケッチを見せながら作ってほしい物を説明し、これから図面を描くつもりだという事を伝えたとき、九代目尾陽木偶師、玉屋庄兵衛はこともなげに言いました。

「図面はいりません。私は図面を使わないので」

からくり人形師というのは、元祖デザイン・エンジニアだと思います。ただ一人で人形のふるまいを計画し、形や構造をデザインし、部品製作も組み立ても自らの手で行います。近代以降の分業化によって失われてしまった、ものづくりの理想がここにあります。

玉屋さんは、からくり人形を作るとき顔から作ります。四角い木の固まりの上に鉛筆でだいたいの頭部の形を描き、切り出して、そのまま顔の詳細まで仕上げてしまいます。「顔が決まれば大きさが決まるんですよ、人形は八頭身ですから。」

胴体の部品や複雑な機構部も作り方は同じで、木の板を部品の上に当てながら寸法を決めて、その周辺の部品を作ります。紙に図を書く事をしない玉屋さんは、木材が三次元の図面そのものであるかのように、物に物を合わせながらデザインし、同時に製作して行くのです。

それまで私は、いきなり素材を加工することは無計画な事だと思い込んでいました。デザイナーは通常、製品を工場で作り始める前に、これからどんな物を作るかを図面やCADを使って細かいところまで決定します。日曜大工の入門書でも、まずは図面を書きましょうとあります。そうしないとちゃんと組み上がりませんよと。

しかし、玉屋氏は私の描いた数枚のスケッチ から、「弓引き小早船」のすべてを作り上げました。出来上がった物の精密さと完璧な動作を見せつけられたとき、もしかすると「図面」は、本当はいらない物なのではないかという疑問がわいてきました。

図面というのは、設計者と製作者をつなぐ言葉のような物。もし自在に臨機応変に最終素材を加工する事ができるなら、デザインと製作は同時であり、記号化された情報の交換は必要なくなります。自分がまだまだ産業革命以降の近代の枠組みの中だけで思考していた事を思い知らされた経験でした。

–

以下関連のエントリーです。

清水行雄と玉屋庄兵衛 — yam @ September 5, 2009 2:31 am

からくりの手応え — yam @ May 27, 2009 10:21 am

からくり人形師玉屋庄兵衛さんの道具 — yam @ April 5, 2009 8:10 pm

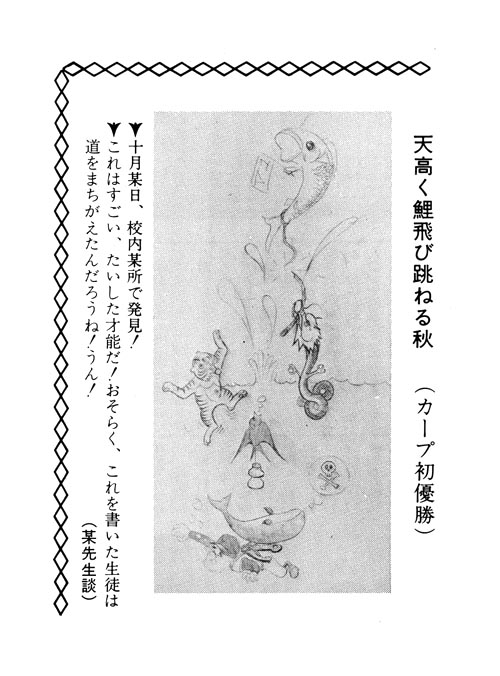

高校3年の秋に、学校新聞の片隅にこんな記事が掲載されました。広島東洋カープが初優勝し、長嶋監督率いる巨人が最下位だった年です。

当時、私が最も嫌いな授業は世界史でした。よくわからない地名と人名の羅列に、少しも興味が持てなかったのですが、救いは世界史の授業が社会科準備室という特別教室で行われていたことでした。個人用として使われていない、きれいなライトグレーの机の表面が、恰好の落書き帳だったのです。いつしか世界史の授業中には、ちょっとした大作を描くことが私の習慣になっていました。

いつもは授業が終わり近くになると、消しゴムできれいに消してしまうのですが、ある日、それをうっかり消し忘れたまま、自分の教室に帰ってしまいました。そしてひと月後の学校新聞に、上のような記事が掲載されていたのです。どこにも私の絵であることは描かれていなかったのですが、なぜかその日のうちに学年中に知れ渡っていました。

私がいたのはいわゆる受験校だったので、3年生の秋ともなると、先生も生徒も受験一色でした。先生もそういう雰囲気の中での笑い話としてコメントしたのでしょう。私自身も道を間違えているかもなどとは、夢にも思いませんでした。

ラクガキが講じて、「某先生」の言うとおりに「まちがえていた」進路を大きく修正することになるのは、これから6年後になります。

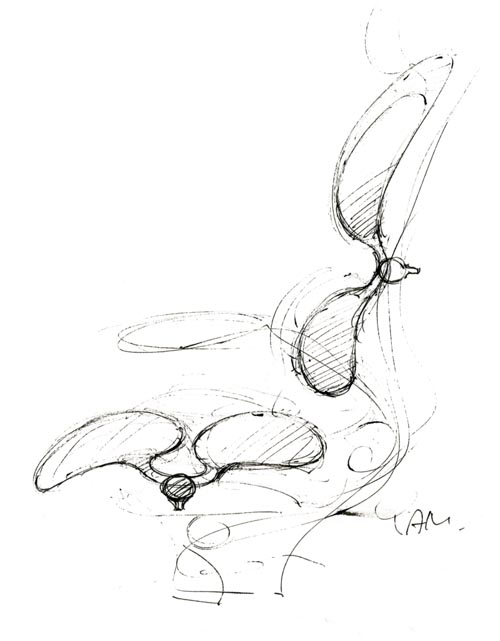

描線は、絵の上の形を表す輪郭であると同時に身体の運動でもあります。水墨画の達人の筆運びはまるで舞のようですし、絵画では「何を描くか」から解き放たれた純粋なストロークが、芸術として一分野を形成しています。

実際、手描きのスケッチを多用していると、時として頭の中にもなかったことが、手の運動の結果として、画面上に現れます。私のスケッチは、あくまでもなにかを構想するための手段なので、多くの場合はこうした線にはさほど意味がありません。

しかし、あることに気をつければ、手の運動の軌跡が、紙の上で意味のある形をなし、アイデアの創出につながります。それは、描こうとする対象の構造やふるまいを、自分の身体感覚として認識することです。

そのために私は、ものが使用されている時の動きを観察し、スケッチし、自分でもやってみます。自分が手にした時の重量感や、操作した時の抵抗や滑らかさ、堅さや強さの感触なども重要です。時には工場に出かけて、組み立てられて行く時の様々な部品の動きなども、そのリズムが自分に刻み込まれるまで長い時間見つめます。

そうやって、いろいろ体験していると、ものの成り立ちが自分の身体感覚としてわかってきます。それをイメージしながら手を動かすと、描線が、構造のラインとなり、機能の表現になるのです。

その感覚は、物のふるまいを、身振り手振りで表現するのに似ています。そういう意味では、デザインのための描線も、これから生まれるものを演じる「舞」なのだと思います。

スケッチは、昨年コクヨから発売されたオフィスチェア “AVEIN” の構造をイメージしたものです。クッションとクッションの間を流動する空気の動きがそのまま、構造体のイメージになりました。この描線が、多くの人の快適さにつながりますように。

日の目を見なかったモデルを偲ぶ会、第二弾です。正確に言うと一度は日の目を見たのですが、製品化されなかったものです。

この椅子は1997年春にArflexの新しいショールームのためにデザインされました。プロジェクト全体は坂井直樹さんがプロデュースして、私の他に井植洋さんやグエナエル・ニコラさんも参加していました。

イメージは空中に浮かんだ一枚の布。薄く、軽い素材が空中で固まって、人の体を支えてくれる。最終的にはKite(カイト)という名前になりましたが、開発中のコードネームは「一反木綿(いったんもめん)」。

ゲゲゲの鬼太郎に出てくるあいつです。あれが椅子になってくれたら多分理想的だなって。実はヌリカベというソファとセットでした。友人の技術者には、子供の頃にロボットや怪獣が好きだった人がたくさんいますが、私は多分、妖怪派です。

さて、この妖怪たちが滑らかに動き回れるように取り付けた、一風変わったキャスター(中央の写真)は、昔のものの復刻です。戦後しばらく、工場内の運搬台車によく使われていたらしい。ステンレスのお皿のような車輪を斜めに使い、垂直の回転軸がジグザグに曲がってその中央に刺さっています。メーカーのカタログで見つけて問い合わせたら、既に生産中止だったので見よう見まねで作ってみました。ちょっと不思議な構造ですが、大きな回転キャスターとしてひらりひらりと動きます。

座面はFRPをコアに、2層のウレタンと綿の4層構造とになっており、固くてしっとり。表皮のファブリックは高名な家具職人の宮本茂紀さんが張ってくれました。

このプロトタイプは、3ヶ月間、オープンした東京ショールームの玄関を飾りました。残念ながら、斬新すぎたのか、コストのせいか、あるいは妖怪とArflexの組み合わせにそもそも無理があったのか、商品化には至りませんでした。売ってくれるところがあれば、もう一度作りたい椅子です。

先日の夕食会で、小説家の平野啓一郎さんから「日本人デザイナーは欧米のようなボリュームのある曲面の使い方が苦手という話を良く聞きますが、実際はどうなんでしょう」という質問がありました。

以前に、ドイツのカーデザイナーに「日本の乗用車の質感は素晴らしい。しかし、どうしてあんなに弱々しくデザインするのか不思議だ。剛性感とか丈夫さとかを表現しようと思わないのか」と言われたことがあります。英国のデザイナー達は曲面の成り立ちについて、生命の進化にからめてロマンを語りますし、ラテン系のデザイナー達は本当に楽しそうに豊かなボリュームをなで回します。

私は、日本のデザイナーの中では有機的な曲面を多用する方だと思いますが、確かに自分にはイタリア人のようなおおらかな面や、アメリカ人のようなモリモリのボリュームはうまく使えません。曲面を磨き上げながら、できるだけスリムにしようとしている自分がいます。無駄をそぎ落とした、研ぎすまされた細身の筋肉のようなものが理想像としてあるのかもしれません。

写真のOXOのサービンツールは、日本の食生活を考えてデザインしたものです。しかし、目標はあくまでも機能的な意味での日本の食文化への適合であって、あえて色と形については日本的である事は全く意識しないでデザインしました。にもかかわらず、いやだからこそなのかもしれませんが、何人かの欧米人にきわめて日本的なデザインだと言われます。

昔からスリムな優男が巨漢を手玉に取るというヒーロー像は日本のフィクションの中に繰り返し登場します。武道の達人も細身でしなやかなイメージ。

その意味では、アメリカンヒーローを地でいくマッチョな大リーガーたちの中で、スピードとキレで勝負する細身のイチローはまさに日本の美意識の体現者と言えそうです。彼が打席に入って最初に見せるバットを前に立てて相手を睨みつける仕草も、何となく歌舞伎の「見得切り」のように見えませんか。

ワールドカップの開催地である南アフリカを一度だけ訪れたことがあります。

2008年にケープタウンで開催された、国際デザインコンファレンス “Design Indaba” に講演者として参加するためでした。主催者から、ロボットの実演の依頼があり、fuRoのエンジニアも含め5人+ロボット1台(ロボットビークル小型実験機Halluc II)のチームで遠征しました。

ケープタウンは、とにかく遠い所です。先方から指定されたエミレーツ航空で行くと、成田を出発して、関空→ドバイ→ヨハネスブルグを経由してケープタウンまで、片道約30時間!。

私たち自身の移動だけでなくロボットの輸送も大変でしたが、現地のホスピタリティは素晴らしいものでした。ケープタウンは、テーブルマウンテンと呼ばれる高さ千メートルの屏風のような山を背景にした美しい街です。ウェルカムパーティに始まって様々な歓迎イベントがあり、小旅行あり、ホテルも食事も申し分なし。講演者には、運転手付きクルマ(プリウス!)がそれぞれ1台ずつ用意され、滞在中いつでもどこへでも連れて行ってくれました。

展覧会とファッションショーが併設されたコンファレンスは、入念に準備され、アメリカ、ヨーロッパからも大勢のデザイナー達が参加していました。IDEOの創始者の一人ビル・モグリッジさんや、東京で開催中のポスト・フォッシル展をディレクションしたリー・エデルコートさんなどともゆっくり話すことができ、たくさんの友人ができました。

上の映像は、お別れパーティーの会場となったクラブでのHalluc IIの実演風景です。観光客だけではとうてい行かれないような隠れ家的なクラブで、ニューヨークから来たDJ Spooky との共演でした。サブリミナル・キッドと異名を取るSpookyの派手なパフォーマンスと、その横でノートパソコンのキーを叩き続けるfuRoの研究員O君とのコントラストが絶妙。ダンスフロアの真ん中で繰り広げられる、日本から来た異形のマシンの踊りに、現地の人たちも大興奮。みんなグラスを持って踊っているので、マシンに飲み物をぶっかけられないかと、ハラハラしながらのパフォーマンスでした。

アパルトヘイトの廃止から20年、鉱物資源への依存から脱却し、文化とテクノロジーの充実に努め、年平均4%の経済成長を続けてきた国の活力を感じた一週間でした。ワールドカップに向けて、急速に都市環境が整備されつつある一方で、しかし、この国の陰の部分も少なからず目にしました。そのあたりは次で紹介したいと思います。

南アフリカの光と影 その2へ

中村勇吾さんの「日の目を見なかったSWFたちを偲ぶ会 」に影響されて、日の目を見なかったモデルを偲ぶ会でもやってみようと思います。不幸にして製品化されることなく、ただの彫刻に終わってしまったモデルたち。その中でも特に気に入っているのがこれです。

このデジタルカメラは、2000年に、計画されていたパナソニックとライカの提携を念頭に置いてデザインしたもので、初期のライカへのオマージュになっています。

1913年にオスカー・バルナックは、当時は映画用だった35mmフィルムをローラーで送って、コマ撮り撮影できる超小型のカメラを考案しました。それまでのスチルカメラは、一枚ずつフィルムを差し替えて撮影していたのですが、これにより連続的な撮影が可能になりました。

バルナック・ライカ、あるいはウル・ライカと呼ばれる彼の試作品は、レンズの左右にローラーを取り付けただけの極めてシンプルな本体に、ファインダーや測距計などを外付けするシステムカメラとして設計されました。「最小の核と拡張性」、その明快な設計思想ゆえに後の35mmフィルムカメラの原型となっていきます。

新しいデジタルカメラをデザインするにあたって、デジタルのもっともシンプルなユニット構成は何かを考えることから始めました。行き着いたのはレンズと撮像素子(+画像処理エンジンとメモリ)に液晶ファインダを付けただけのモジュール。このミニマルなユニットを核として、バッテリー内蔵のグリップや、ストロボ、液晶パネル、などを外付けにしたシステムカメラ、デジタルの時代の「最小の核と拡張性」の提案でした。

パナソニックが、ライカのレンズを使ったルミックスブランドを展開していったのは、私たちがこれを提案した翌年から。その最初のシリーズのアッパーミドルクラスとして計画さました。

モデルは株式会社日南によるアルミの削り出し。撮影してくれた清水行雄さんもとても楽しみにしてくれたのですが、残念ながら製品化には至りませんでした。パナソニックのデザインカンパニーの人たちもとても気に入ってくれて、このモデルは今でも大切に保管してくれているそうです。

リコーのGXR などを見ると10年早かったのかも。合掌。

先日の展覧会「私が出会ったart&designの本 」に出品した3冊の本と紹介文です。

–

デザイナーとは自分が何者であるのか、何を生み出そうとしているのかを、常に自分自身に問いかけ続ける職業であると思います。

その問いかけを必要とする理由は、デザインと言う行為が、自己矛盾をはらんだ刹那的なバランスの上に成り立っているからです。デザインは、人や社会の要請に応えるための、広範な知識や価値観の統合作業であると同時に、一方で、創造の起点を内的な動機に依存しする、きわめて個人的な創作活動でもあります。

それ故にデザイナーは、最初の一歩を踏み出すためのインスピレーションの元となる書籍を待望し、ひとたび歩み始めてからは、自らの位置とつま先の方向を、歴史的かつ社会的に確認するための文献を必要とします。

この3冊は、私に啓示を与えてくれた光源であり、居場所を教えてくれる地図でもありました。「欲望のオブジェ」は、教条的に批判されがちなデザインの資本主義的な役割について、冷静な歴史的視点で解き明かしてくれました。「世界で最も美しい実験」は、実験装置のデザインを通じて、偉大な発見をした科学者たちが、自らの哲学的思索を現実世界に落とし込んで行くプロセスを教えてくれました。 Design and the Elastic Mindは、人が作るものと人の肉体との間の生理的な交感を収集し、様々なインスピレーションを私に与えてくれています。

欲望のオブジェ – デザインと社会 1750-1980

世界でもっとも美しい10の科学実験

Design and the Elastic Mind

–

「欲望のオブジェ」は、最近読ませていただいているブログに「出版禁止処分」として紹介されていました (笑)。出版禁止の理由は、「若いデザイナーが、「ああ、俺が夢見ていたデザインなんて社会にとって何も意味が無いんだ!グレてやる!」と思い込んでしまうから。」だそうです。

グレなかったと思うけどなあ。それともグレたのか。